【2026年最新版】蓄電池を設置するメリット・デメリットは?蓄電池が売れている理由と役割について解説

蓄電池って買うことでどんなメリットやデメリットがあるの?と思ったことはありませんか?

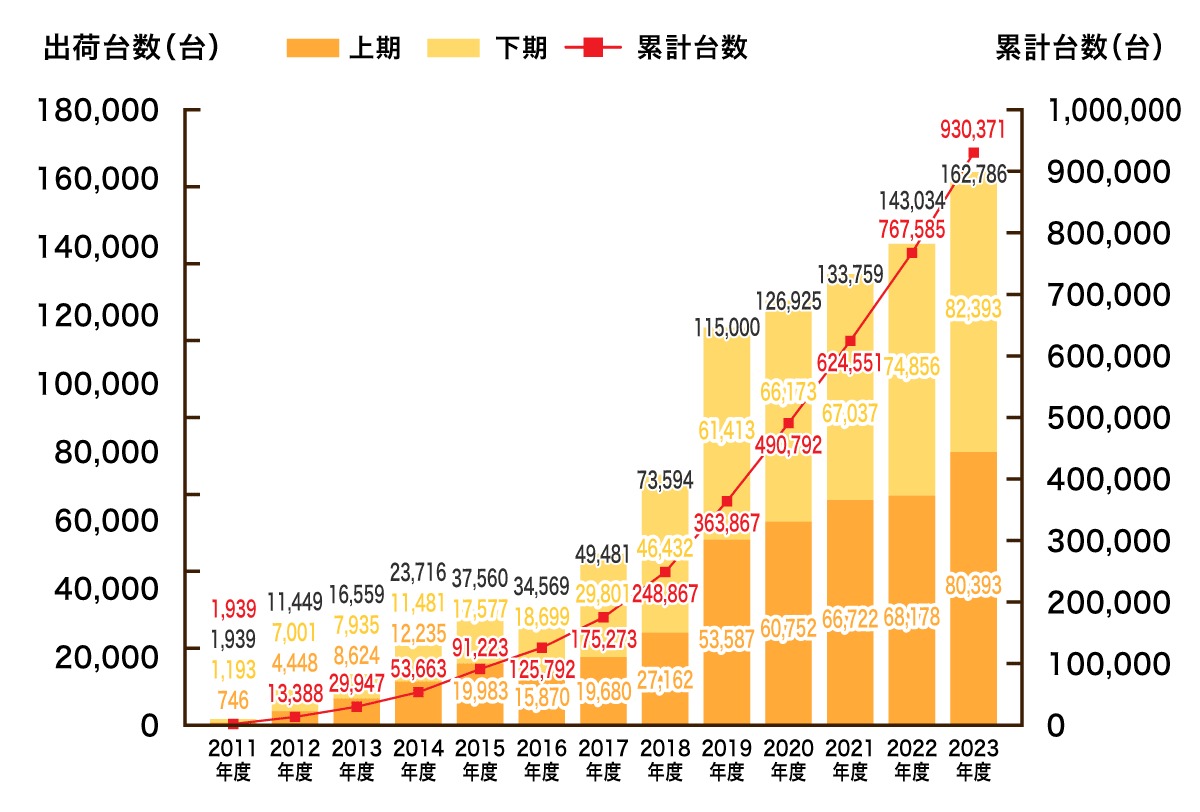

今や毎年10万台以上が売れている蓄電池。

太陽光発電を新しく設置する人も今や6割以上の方が、蓄電池をセットで購入する時代。

この記事では、すでに太陽光発電システムは設置している自分は蓄電池を買った方がいいのだろうかと考えている方向けに、

- 蓄電池が売れている理由

- 蓄電池のメリット

- 蓄電池のデメリット

- 蓄電池の相場価格の考え方

- 2025年度の蓄電池補助金について

- 蓄電池の種類とメーカーの選び方

- 蓄電池を後付けする際の注意点

- 電気自動車との連携

まで、蓄電池に関する情報を網羅的に解説します。

今すぐ「優良業者の見積りを比較してみたい!」という方は下記のボタンを押して見積比較してみて下さい。

\太陽光・蓄電池の優良業者を見積比較/

※無料で何度でも見積が可能です

今、家庭用蓄電池が売れている理由

いま家庭用蓄電池がここまで売れている理由は大きく2つあります。

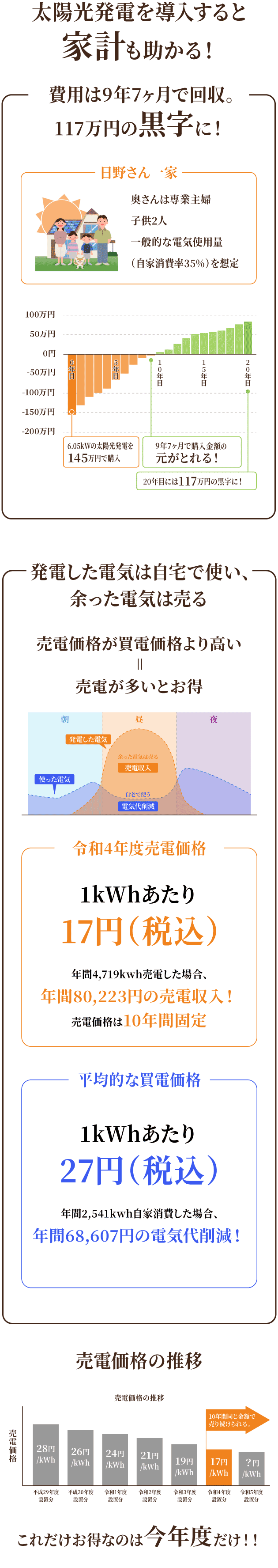

1つは、太陽光発電システムを新しく設置する人達の6割以上が蓄電池もセットで購入していること。

もう1つは、既に太陽光発電システムを設置して10年近く経っている方が、高い売電価格が終わるいわゆる卒FIT対策で蓄電池を購入していることです。

蓄電池の導入が急増している背景

- 2019年11月に初めて、10年間の固定買取期間が終了する人が53万人も出てきた(いわゆる2019年問題)

- 2019年に国の蓄電池補助金が復活(4年ぶり)。2025年度現在まで補助金は継続

- 製品ラインアップが増えて、あらゆるニーズに応えられるようになった

- 自然災害による大規模停電の増加で、災害対策としての需要が高まった

- コロナ禍以降の原油価格高騰の影響で自家消費による電気代削減のメリットが大きくなった

- ウクライナ情勢による電気代単価の高騰で、卒FITの自家消費需要が高まった

太陽光発電システムの概要やメリットデメリットに関しては下記記事を読んでみてください。

家庭用蓄電池の7つのメリット

蓄電池のメリット①

太陽光発電システムで発電した電気を貯めることができる

蓄電池だから当たり前の話ではありますが、やはりこれがまずは一番最初のメリットです。

太陽光発電システムは発電することはできますが、電気を貯めることができません。ですから発電した電気を昼間自宅で使うか、余った電気は売電する以外の方法がありませんでした。

しかし蓄電池を併用することにより、電気を貯めることができるようになります。

蓄電池のメリット②

停電時に電気が使える

蓄電池があれば、停電が起きたときにも太陽光発電で作った電気を蓄電池に貯めて、必要な時に使うことができます。

例えば、蓄電容量7.2kWhの蓄電池がフル充電の状態であれば、以下の電子機器を12時間使用し続けることができます。

(フル充電は3時間程度で完了します。)

停電時に電気を使えないとどれぐらい困るのかというのはなかなかイメージしにくいと思いますが、電気が使えないとどんなことが起こるでしょうか。

例えば冷蔵庫が使えずに食品が全て腐ってしまうかもしれませんし、携帯電話の充電ができずに連絡が途絶えてしまうかもしれません。

赤ちゃんのいる家庭であれば、お湯を沸かすことができずにミルクが作れないということも考えられます。

実際に北海道のブラックアウトを経験した方の中には、蓄電池の必要性を強く感じ、すぐに蓄電池を購入した方もいました。

実際に災害が起こる前に蓄電池を導入しておくのは賢明な判断と言えるはずです。

また近年ではウクライナ問題を代表とした国際情勢により、エネルギー危機が話題となりました。

エネルギー資源を外国に依存している日本だからこそ、電気の自家消費について関心を持つべきと考えます。

蓄電池のメリット③

太陽光発電の自家消費率を上げることができる

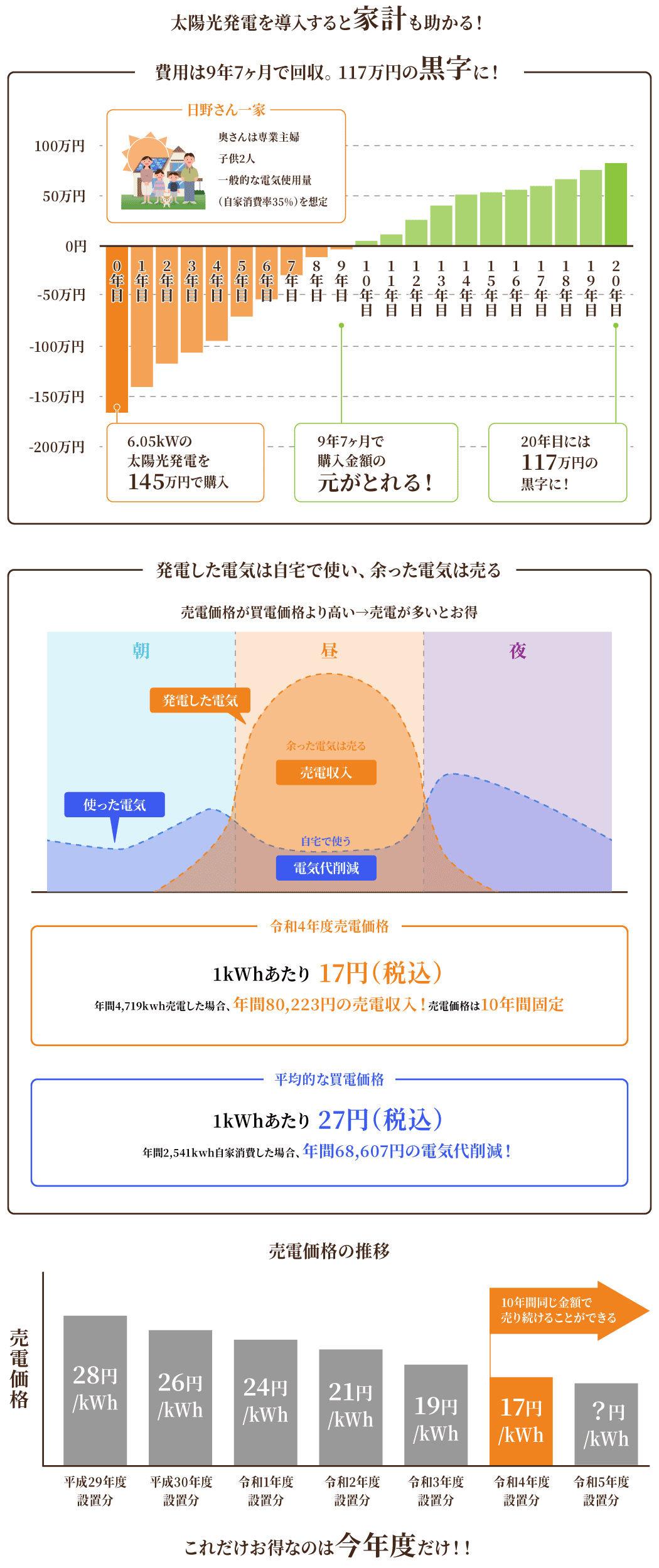

太陽光発電を設置して10年が経つと固定価格買取期間が終わり、高かった売電価格が市場価格に委ねられますのでこれまで一番高い方で42円で売電できていたものが急に6分の1の8円などに下がってしまいます。

この時に蓄電池があると売電に回さず昼間の使いきれずに余った電気は貯めておき、夜に放電して使うということができます。

コロナ禍以降、日本の電気料金は右肩上がりに高騰しています。直近の電気料金単価は売電価格を大きく上回っており、ただでさえ売電でお得だった太陽光発電が、自家消費でさらに利益が出るようになっています。

蓄電池のメリット④

深夜の割安な電力を使うことができる

一般的に蓄電池を導入すると、電力会社との契約を深夜料金が安いプランに変更します。

(オール電化を導入済みの方は既にこのようなプランになっているはずです。)

太陽光発電で貯めた電気を夜に使うだけでなく安い深夜電力をさらに貯めて、太陽光発電がまだ動き出さない朝の時間帯に使うことで2つめの経済メリットを得ることができます。

蓄電池のメリット⑤

ピークシフトに貢献できる

蓄電池を使って「電気を深夜に貯めて日中に放電する」ことは電力需要が高まる日中の電気使用量を抑える、いわゆる「ピークシフト」にもつながります。

ピークシフトをすることはコストが高く、二酸化炭素排出量の多い火力発電の出番を減らすことにつながります。

つまり、蓄電池を導入することでお得に電気代を削減しながら、環境問題や日本のエネルギーに関する問題の解決に貢献できるということです。

蓄電池のメリット⑥

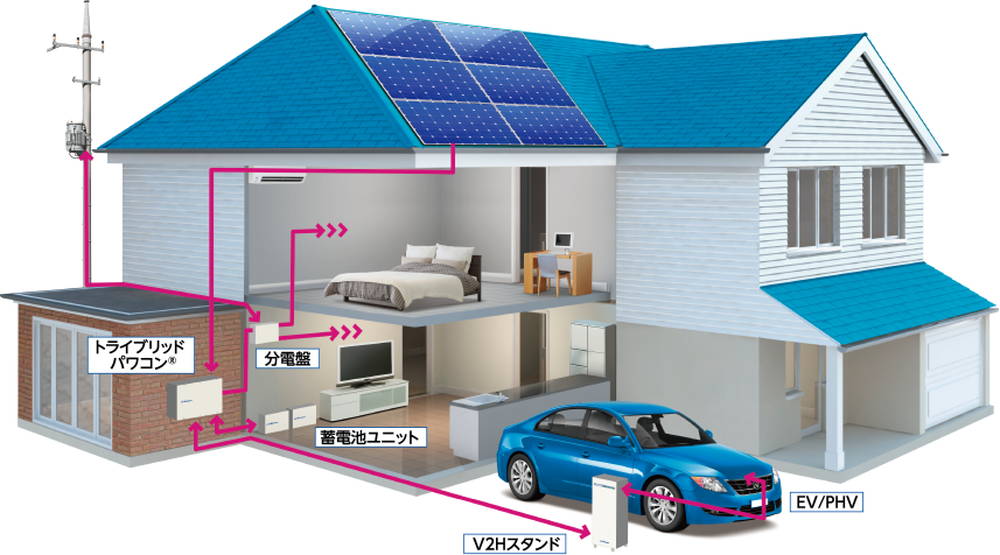

電気自動車との連携

近頃では電気自動車と組み合わせて、車を走るために必要なエネルギーをほとんど太陽光発電で賄うことが可能な「トライブリッド」と呼ばれるタイプの蓄電池も発売されています。

トライブリッドタイプの蓄電池があれば、太陽光発電で作った電気をトライブリッド蓄電池に貯めて、車がご自宅に停車している時間帯に、トライブリッド蓄電池に貯めておいた電気を車に送るということができます。

蓄電池のメリット⑦

パワーコンディショナーの交換

ハイブリッド型蓄電池と呼ばれる、太陽光発電システムと蓄電池のパワーコンディショナーを1台で兼ねることができる蓄電池を導入する場合、すでにメーカー保証がきれていて故障してしまった場合には有償での交換となってしまう太陽光のパワーコンディショナーを取り外して新しいパワーコンディショナーを設置するため将来かかるはずだった交換費用を先取できるためお得です。

またパワーコンディショナーが最新のものにかわるため、変換効率もアップし発電量もアップします。

家庭用蓄電池の4つのデメリット

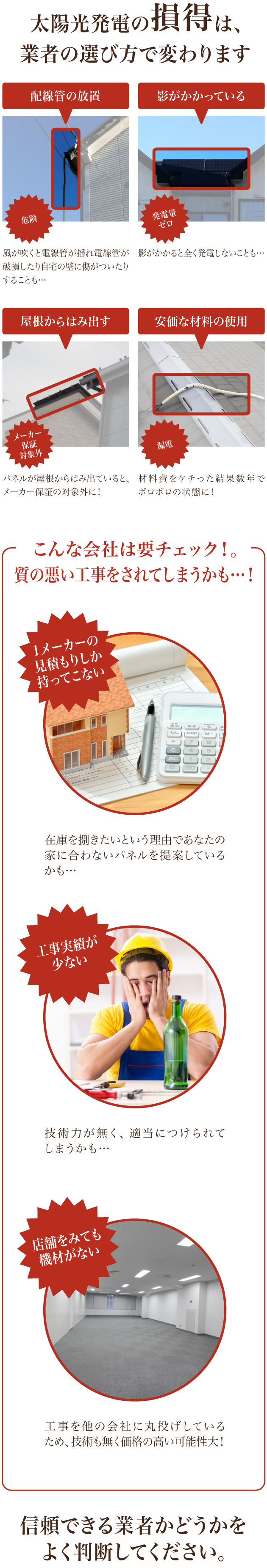

蓄電池の業者の中にはメリットばかり説明をして、デメリットの説明を一切しない業者もいますので、十分な予備知識を付けておくことが必要です。

蓄電池のデメリット①

設置費用が高い

| 蓄電容量 | 蓄電池価格 | kWhあたりの価格 |

|---|---|---|

| 11.79kWh | 214.2万円 | 18.16万円/kWh |

なかなか下がらなかった蓄電池価格が2021年度にようやく販売競争の激化を背景に下がりましたが、それでも高ければ200万円を超える商品です。

国や都道府県、市区町村が年度ごとに補助金を出していますので、必ずチェックをしてある場合は利用することで実質負担を減らすことができます。

より詳細な容量別、メーカー別の相場価格が知りたい方はコチラ

蓄電池のデメリット②

蓄電池は徐々に劣化する

家庭用蓄電池のデメリットとして、次に挙げるのが、蓄電池の劣化です。

蓄電池は性質上、充放電を繰り返すごとに蓄電可能容量が減っていくという特性があります。

劣化のしやすさはメーカーによって異なりますので、メーカー選びの際の一つの判断材料にしましょう。

蓄電池のデメリット③

設置スペース問題

蓄電池を検討するときについ忘れがちなのが設置スペースが必要になるということです。

15年以上設置する蓄電池ですので、15年設置スペースが確保できるかも考えて検討するようにしましょう。

蓄電池は屋内に設置するタイプと、屋外に設置するタイプがあります。

屋内に設置するタイプの場合は、15年以上その場所に置き続けても、生活スタイルの変化が起きた場合でも問題ないか、屋外に設置するタイプの場合はそもそもその場所まで搬送できるなども考慮する必要があります。

例えばオムロンの蓄電池KP-BU65B-Sのように、横490mm×高さ847mm×奥行き147mmと非常にコンパクトなタイプもあります。

最近の人気機種は、屋内屋外どちらでも設置できるものが多いのですが、工事会社に設置可能か現地を見ていただくことをお勧めします。

蓄電池のデメリット④

使える量に限度がある

太陽光発電システムは〇kWなので、どのくらいの容量の蓄電池を付けたら良いですかという質問をよく受けるのですが、太陽光発電システムの容量表示はkW、蓄電池容量の表示はkWhと単位が違います

そして現在発売されている蓄電池は10kWh以上の大容量タイプと呼ばれるものでも、1日に太陽光発電システムが発電する電気の全部を蓄電することはできません。限られた蓄電容量の中で、何を優先するのか、どのような放電モードで運転するのかを考えていくことになります。

固定買取期間が終わると太陽光発電の売電価格が大幅に安くなる

住宅用太陽光発電は設置してから10年間、固定買取制度によって、高い価格で売電することが確約されています。

例えば、2011年3月までに太陽光発電を設置した方は48円/kWhという非常に高額な売電価格が設定されていました。

しかし、この固定買取期間が終わった後は、決まった売電価格ではなく、電力会社との自由契約によって決められることとなります。

経済産業省の資料※によると、2021年10月時点で確認できる各社の買取メニューの中央値は9.0円/kWhです。

従来の48円/kWhと比較すると、大幅に売電価格が安くなることを受け入れなければなりません。

※令和3年度以降の調達価格等に関する意見(案)|経済産業省資源エネルギー庁

以下の表では、各電力会社が発表している卒FIT後の電力買取価格と、卒FIT後に経済メリットがどれぐらい減少するかをまとめています。

| 卒FIT前(設置から10年間)の売電価格 | 卒FIT後(11年目以降)の売電価格 | 年間メリット差※ | |

|---|---|---|---|

| 北海道電力 | 48円 | 8円 | -211,199円 |

| 東北電力 | 48円 | 9円 | -205,919円 |

| 北陸電力 | 48円 | 8円 | -211,199円 |

| 東京電力 | 48円 | 8.5円 | -208,559円 |

| 中部電力 | 48円 | 7円 | -216,480円 |

| 関西電力 | 48円 | 8円 | -211,199円 |

| 中国電力 | 48円 | 7.15円 | -215,687円 |

| 四国電力 | 48円 | 7円 | -216,479円 |

| 九州電力 | 48円 | 7円 | -216,479円 |

| 沖縄電力 | 48円 | 7.7円 | -212,783円 |

※6kW太陽光発電システムの年間発電量6,600kWhを、2割を自家消費、8割を売電として計算。

※ここで記載した大手電力会社各社の卒FIT後の買取価格が、いずれも中央値9.0円kWhを下回るが、これは大手以外の新電力会社が、比較的高値の売電価格を設定していることに起因する。卒FIT後も少しでも高い金額で売電したいと考えるのであれば、新電力会社を探してみるのがおすすめです。

FIT制度の買取期間満了後の当社買取価格等について|北海道電力

ツナガルでんき|東北電力

固定価格買取制度に基づく買取期間満了後の買取について|北陸電力

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(FIT)による買取期間満了後の余剰電力買取りについて|東京電力エナジーパートナー

これからデンキ|中部電力

買取期間が終了する太陽光発電からの余剰電力買取について|関西電力

住宅用太陽光発電設備の余剰電力を活用した新たなサービス 「ぐっとずっと。グリーンフィット」の開始について|中国電力

余剰電力の買取期間が満了したお客さまに朗報!|四国電力

FIT制度の買取期間が満了する太陽光発電の買取プランを決定しました

-2019年11月以降の買取期間満了後も引き続き購入します-|九州電力

固定価格買取制度終了後の取り扱いについて|沖縄電力

家庭用蓄電池の種類

蓄電池と言っても、いくつかの種類に分かれます。

現在市場に流通している家庭用蓄電池の主流はリチウムイオン蓄電池です。

| 蓄電池の種類 | コスト (1kWあたり) |

メリット | デメリット | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 定置用リチウムイオン電池 | 15~20万円 | 寿命が10~15年と長寿命。 サイクル数は7000回 |

コストがかかる | 家庭用蓄電池として主流の電池となっている。 |

| 鉛蓄電池 | 5万円 | 寿命が17年と長い。 サイクル数は3000回 |

充放電のエネルギー効率が他の電池よりも低く設置面積が広い。 使用回数とのバランスを見る必要がある。 |

電池の中では一番歴史が長い電池。 ガソリン車のエンジンを起動する時に使用されている。 |

| ニッケル水素電池 | 10万円 | 寿命が5~7年。 サイクル数は2000回 |

事故放電が多く、コストパフォーマンスが悪い。 | リチウムイオン電池が登場するまでのモバイルバッテリーはニッケル水素電池が使用されていた。 |

| NAS電池 | 4万円 | サイクル数に制限がなく、他の蓄電池よりも長期間使用できる。 | 長時間使用することによる部品の劣化が避けられない。 | 日本ガイシ(株)のみが製造。 鉛蓄電池よりもコスト面で優れている電池として、大規模施設のバックアップ電源として使用されている。 |

| レドックスフロー電池 | – | 寿命が20年。 NAS電池と同じようにサイクル数は無制限なので、半永久的に使用が可能。 |

重量エネルギー密度がリチウムイオン電池の1/5と低いため、小型化が難しい。 | イオンの酸化還元反応を利用して充放電を行う電池。 次世代の蓄電池を担う安定化技術として期待されている。 |

| 定置用リチウムイオン電池 | |

|---|---|

| コスト (1kWあたり) |

15~20万円 |

| メリット | 寿命が10~15年と長寿命。 サイクル数は7000回 |

| デメリット | コストがかかる |

| 備考 | 家庭用蓄電池として主流の電池となっている。 |

| 鉛蓄電池 | |

|---|---|

| コスト (1kWあたり) |

5万円 |

| メリット | 寿命が17年と長い。 サイクル数は3000回 |

| デメリット | 充放電のエネルギー効率が他の電池よりも低く設置面積が広い。 使用回数とのバランスを見る必要がある。 |

| 備考 | 電池の中では一番歴史が長い電池。 ガソリン車のエンジンを起動する時に使用されている。 |

| ニッケル水素電池 | |

|---|---|

| コスト (1kWあたり) |

10万円 |

| メリット | 寿命が5~7年。 サイクル数は2000回 |

| デメリット | 事故放電が多く、コストパフォーマンスが悪い。 |

| 備考 | リチウムイオン電池が登場するまでのモバイルバッテリーは、ニッケル水素電池が使用されていた。 |

| NAS電池 | |

|---|---|

| コスト (1kWあたり) |

4万円 |

| メリット | サイクル数に制限がなく、他の蓄電池よりも長期間使用できる。 |

| デメリット | 長時間使用することによる部品の劣化が避けられない。 |

| 備考 | 日本ガイシ(株)のみが製造。 鉛蓄電池よりもコスト面で優れている電池として、大規模施設のバックアップ電源として使用されている。 |

| レドックスフロー電池 | |

|---|---|

| コスト (1kWあたり) |

– |

| メリット | 寿命が20年。 NAS電池と同じようにサイクル数は無制限なので、半永久的に使用が可能。 |

| デメリット | 重量エネルギー密度がリチウムイオン電池の1/5と低いため、小型化が難しい。 |

| 備考 | イオンの酸化還元反応を利用して充放電を行う電池。 次世代の蓄電池を担う安定化技術として期待されている。 |

家庭用蓄電池の価格相場

2026年時点で、一般的な家庭に導入される蓄電池の価格はおおよそ120~250万円程度です。

同じ家庭用蓄電池でも製品によって大きな価格差があります。

製品によって大きな価格差がつく理由は色々ありますが、最もわかりやすいのは蓄電容量の違いです。

例えば、6kWh程度の蓄電池であれば120万円程度が目安になりますが、10kWhを超えるような機種ですと180万円以上になることが多く、15kWh前後の機種だと250万円かかることもめずらしくありません。

また、「蓄電池を導入して元がとれますか?」という質問をよくいただきますが、残念ながら元を取るのはかなり難しいです。

蓄電池は投資商品ではなく、あくまで電気を自家消費するための製品であるということを認識しておいてください。

各メーカーごとの相場価格については以下の記事に記載していますので是非ご確認ください。

2025年 家庭用蓄電池の補助金

蓄電池を検討する際に必ずチェックしておきたいのが補助金情報です。

補助金は大きく、国のものと地方自治体のものに分かれます。

2025年度 国の家庭用蓄電池 補助金

2025年に国から出る蓄電池の補助金は、「DR補助金」と「子育てグリーン住宅支援事業」のふたつがあります。

主に使われる補助金は最大60万円の「DR補助金」です。

予算切れで使えなくなってしまう可能性もあるため、詳しくは下記の記事からご確認ください。

2025年度 家庭用蓄電池 地方自治体の補助金

地方自治体も家庭用蓄電池の補助金を用意している場合があります。

例として今年から補助金を用意し始めた神奈川県の蓄電池補助金についてご紹介します。

| 補助対象 | 補助率等 | 上限額 |

|---|---|---|

| 太陽光発電設備 | 7万円/kW | 70万円(10kW相当) |

| 蓄電池 | 15万円/台 | 15万円 |

さらに、神奈川県の中でも川崎市に住んでいる方は、川崎市からも補助金が出ています。

| 補助対象 | 補助率等 | 上限額 |

|---|---|---|

| 太陽光発電設備 | 7万円/kW | 28万円(4kW相当) |

| 蓄電池 | 10万円/kWh | 30~70万円(状況により変化) |

このように、上手くいけば国と県の補助金のダブル狙いだけでなく、市区町村の補助金まで利用したトリプル狙いのチャンスまであります。

市が補助金に力を入れているケースとして、例えば福岡市なども有名です。

特に東京都内にお住まいの方は、都も市区町村も力を入れているので、都内のどこにお住まいでも検討してみてください。

各自治体の補助金情報は下記の記事にてまとめています

【価格以外のポイント】家庭用蓄電池メーカーの選び方

いざ蓄電池を検討しようと思うと、次に考える必要があるのがメーカー・機種選びです。

家庭用蓄電池は、価格以外にもメーカーや機種ごとに以下のような違いがあります。

家庭用蓄電池 メーカー・機種選びのポイント

- 太陽光発電と連携可orスタンドアローンタイプ

- 蓄電容量

- サイクル寿命

- 特定負荷型or全負荷型

メーカー選びのポイント1

太陽光発電と連携可orスタンドアローンタイプ

蓄電池には太陽光発電と連携できるタイプの製品と、太陽光発電とは連携せずに電力会社から供給される電気だけを蓄電できるスタンドアローンタイプの製品があります。

太陽光発電を導入する方は太陽光発電と連携できるタイプの製品を選ぶ方がほとんどですが、マンションなど太陽光発電を設置するのが難しい環境なのであればスタンドアローンタイプを導入するという選択肢もあります。

メーカー選びのポイント2

蓄電容量

家庭用蓄電池の電気を貯めることができる容量はメーカー・機種ごとに異なります。

平均的な容量は10kWh前後ですが、もう少し小容量の4~6kWh程度の機種もあります。

どれぐらいの容量を選ぶかについては、災害時にどれぐらい電化製品を使いたいかによって判断します。

当然、蓄電容量が多い機種ほど設置費用が高くなる傾向がありますので、費用対効果を考えて機種選定をしてください。

メーカー選びのポイント3

サイクル寿命

メーカーや機種によって大きく異なるのがサイクル寿命です。

蓄電池は充放電を繰り返すことで徐々に蓄電可能容量が少なくなっていきます。

これをサイクル寿命と言います。

例えば、シャープのクラウド蓄電池システムの場合、約12,000回の充放電を繰り返しても初期の約70%の容量を維持できるとされています。

スマートフォンを使っている方なら、スマートフォンの充電の「持ち」が徐々に悪くなることを実感しているのではないかと思います。これはまさにサイクル寿命が減っているということです。

サイクル寿命はメーカーや機種によって異なりますので、選ぶ際の一つのポイントとなります。

メーカー選びのポイント4

特定負荷型or全負荷型

メーカー・機種選びのポイントとして、あまりよく知られていないのが特定負荷型と全負荷型の違いです。

特定負荷型とは、停電時にあらかじめ選んでおいた回路に限定をして電気が使える蓄電池です。

例えば、一階のリビングを選んでおいたとすると、停電時にリビングの照明や冷蔵庫を使うことはできるものの、二階は使えない、といった具合です。

一方の全負荷型の場合には、停電時にも原則的に全ての電化製品を使うことが可能です。

最近の傾向として全負荷型の大容量蓄電池が人気ですが、一部の部屋だけ使えれば十分という方は特定負荷型にして容量も小さくするという選択肢もあります。

特定負荷型に比べて全負荷型は高額になりますので、停電時の安心をどこまで求めるかでご判断ください。

蓄電池のメーカー選びについて、更に詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

家庭用蓄電池の各メーカーの値段・特徴

パナソニック

| V2H蓄電システムeneplat | ||

|---|---|---|

|

|

|

| 型番 | LJB2363 | LJB1367 |

| 定価(税抜) | 1,850,000円 | 1,900,000円 |

| 蓄電容量 | 6.3kWh | 6.7kWh |

| サイズ | 649mm×646mm×333mm | 480mm×660mm×245mm |

| 重量 | 約85kg | 約70kg |

| 保証期間 | 10年 | 10年 |

| 停電時出力 | 3000W (2台もしくはV2Hスタンドで6000W) |

3000W (2台もしくはV2Hスタンドで6000W) |

| 充電時間 | 5時間 | 3.5~6時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 特定/全負荷 | 特定/全負荷 |

シャープ

| クラウド蓄電池システム | ||

|---|---|---|

|

|

|

| 型番 | JH-WB1921 | JH-WB2021 |

| 定価(税抜) | オープン価格 | オープン価格 |

| 蓄電容量 | 6.6kWh | 9.5kWh |

| サイズ | 560mm×320mm×575mm | 560mm×470mm×685mm |

| 重量 | 約74kg | 約120kg |

| 保証期間 | 10年 | 10年 |

| 停電時出力 | 3000W ~5500W |

3000W ~5500W |

| 充電時間 | – | – |

| 全負荷・特定負荷 | 特定/全負荷 | 特定/全負荷 |

京セラ

| エネレッツァ | |

|---|---|

|

|

| 型番 | LBS-0500 |

| 定価(税抜) | 2,500,000円 |

| 蓄電容量 | 5kWh |

| サイズ | 485mm×562mm×280mm |

| 重量 | 約64kg |

| 保証期間 | 15年 |

| 停電時出力 | 2000W |

| 充電時間 | 4時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 特定負荷 |

オムロン

| KPBP-Aシリーズ | |

|---|---|

|

|

| 型番 | KP-BU65B-S |

| 定価(税抜) | オープン価格 |

| 蓄電容量 | 6.5kWh |

| サイズ | 490mm×847mm×147mm |

| 重量 | 約65kg |

| 保証期間 | 15年 |

| 停電時出力 | 2000 ~4000W |

| 充電時間 | 3時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 特定/全負荷 |

マルチ蓄電池プラットフォームKPBP-Aシリーズ | OMRON

ニチコン

| ESS-T3シリーズ | |

|---|---|

| 型番 | ESS-T3L1 |

| 定価(税抜) | 2,400,000円 |

| 蓄電容量 | 9.9kWh |

| サイズ | 540mm×418mm×230mm |

| 重量 | 50kg |

| 保証期間 | 15年 |

| 停電時出力 | 4000 ~5900W |

| 充電時間 | 3.5時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 全負荷 |

エリーパワー

| POWER iE5 GRID | |

|---|---|

|

|

| 型番 | EPS-40B |

| 定価(税抜) | オープン価格 |

| 蓄電容量 | 5.4kWh |

| サイズ | 610mm×300mm×991mm |

| 重量 | 125kg |

| 保証期間 | 15年 |

| 停電時出力 | 5500W |

| 充電時間 | 1~2時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 全負荷 |

長州産業

| スマートPVマルチ | |

|---|---|

|

|

| 型番 | CB-LMP98A |

| 定価(税抜) | オープン価格 |

| 蓄電容量 | 9.8kWh |

| サイズ | 490mm×741mm×295mm |

| 重量 | 102kg |

| 保証期間 | 15年 |

| 停電時出力 | 2000 ~4000W |

| 充電時間 | 3時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 特定/全負荷 |

ダイヤゼブラ電機(旧:田淵電機)

| EIBS7 | |

|---|---|

|

|

| 型番 | EOF-LB70-TK |

| 定価(税抜) | オープン価格 |

| 蓄電容量 | 7.04kWh |

| サイズ | 580mm×1070mm×370mm |

| 重量 | 130kg |

| 保証期間 | 15年 |

| 停電時出力 | 5500W |

| 充電時間 | 1.5時間 |

| 全負荷・特定負荷 | 全負荷 |

伊藤忠商事

| スマートスターL(Smartstar L) | |

|---|---|

| 型番 | LL3098HOS |

| 定価(税抜) | |

| 蓄電容量 | 9.8kWh |

| サイズ | 762mm×1145mm×466mm |

| 重量 | -kg |

| 保証期間 | 10年 |

| 停電時出力 | 3000W |

| 充電時間 | – |

| 全負荷・特定負荷 | 全負荷 |

テスラ

| パワーウォール | |

|---|---|

|

|

| 型番 | Powerwall |

| 定価(税抜) | 990000円 |

| 蓄電容量 | 13.5kWh |

| サイズ | 1150mm×753mm×147mm |

| 重量 | 114kg |

| 保証期間 | 10年 |

| 停電時出力 | – |

| 充電時間 | – |

| 全負荷・特定負荷 | 全負荷 |

家庭用蓄電池を後付けする時の注意点

既に太陽光発電を設置済みで、これから蓄電池を後付けする方への注意点

- メーカー保証が切れないかどうか確認する

- 既存の太陽光発電と蓄電池が連携できるか確認する

2019年問題対象者の方など、既に太陽光発電設置済みで蓄電池を後付けする場合には、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。

例えば、既に設置している太陽光発電と異なるメーカーの蓄電池を設置する場合、太陽光発電の保証が切れてしまう可能性があります。

その逆に、同一メーカーの蓄電池をつけることで、太陽光発電の保証期間を延長するという戦略をとるメーカーもでてくるかもしれません。

いずれにしても蓄電池を後付けするときには保証面の配慮が必要です。

また、蓄電池と既存の太陽光発電に互換性があるかどうかも確かめる必要があります。

蓄電池後付けの機種選びはかなりややこしく、全てのメーカーの蓄電池が無条件に選べるわけではありません。

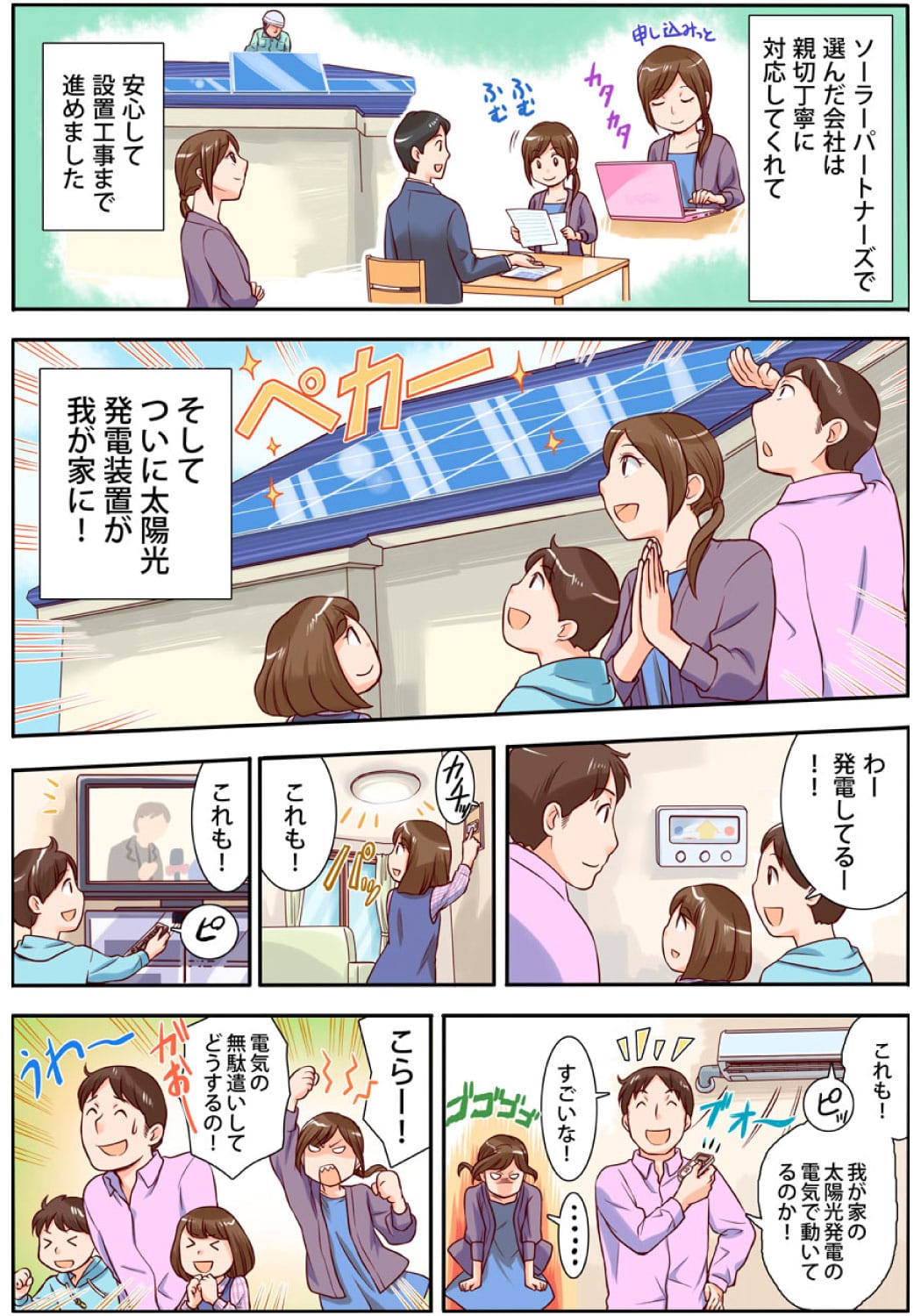

ご検討中の方はソーラーパートナーズまでご相談いただければ、蓄電池に精通したアドバイザーが無料でアドバイスします。

家庭用蓄電池を太陽光発電と同時導入の時の注意点

太陽光発電を検討していて、同時に蓄電池を設置しようとする方への注意点

- 蓄電池の保証年数を確認する

- 蓄電池の容量、性能も確認する

現在、太陽光発電システムの購入を検討している方がセットで同時蓄電池を購入しようとする場合にも気を付けなければならないポイントがあります。

太陽光発電システムの保証年数はパネルが25年、パワーコンディショナーなどそれ以外の機器が15年が最近の相場になってきています。

しかし、蓄電池の保証年数は10年が相場です。

停電時はもちろんその力を発揮してくれますが、固定買取期間が終了した10年後のいわゆる卒FITの時期に保証が10年では切れてしまいます。

有償にはなりますが、5年の延長保証を用意しているメーカーも多いので確認するようにして下さい。

また蓄電池の容量の種類が限られていますので、太陽光発電のメーカー比較をする際に、忘れずに同じく各メーカーの蓄電池の性能もチェックすることが大事です。

電気自動車との連携

トライブリッド蓄電池システム

蓄電池の中には電気自動車との連携ができる「トライブリッド蓄電システム」という製品もあります。

トライブリッド蓄電システムとは、「太陽光発電でつくった電気を一時的に蓄電池に貯めておき、電気自動車がご自宅に戻ってきてから、貯めておいた電気を電気自動車に移すことができる」という機器です。

電気自動車をお持ちのご家庭であればトライブリッド蓄電システムも一度検討してみるといいと思います。

トライブリッド蓄電システムについては以下の記事で解説していますので、気になる方は読んでみてください。

V2H

トライブリッド蓄電システムとは違い、V2Hは蓄電池はありません。

V2Hは「Vehicle to Home」(ビークル トゥ ホーム)の略で、電気自動車と家をつなぐという意味で、電気自動車の電気を家で使えるように戻す仕組みのことです。

蓄電池の今後はどうなる?

2018年の北海道の大停電、2019年の千葉県の台風による長期停電と、南海トラフ地震や首都直下地震への警戒と、自然災害による災害停電が現実味を帯びてきた事によって、2019年11月からの卒FITの方々の売電からの自家消費へのスイッチとは別の動きとして蓄電池購入の流れができています。

そして卒FITの方と、この停電に備えての方の蓄電池へのニーズは明らかに違います。

卒FITの方はパワーコンディショナーの交換まで視野に入れた方が多く、容量は必要最小限に抑える傾向がありますが、停電備えとしての購入検討の方はエアコンまで動かせることや、なるべく蓄電容量は大きいものを求める傾向があります。

パワーコンディショナーを交換するのかしないのか、蓄電池の容量はどうするのか、家全体をバックアップするタイプにするのか特定の電源だけ停電時に使えるタイプにするのかなど、様々なポイントがあり今現在の各メーカーからのラインアップではまだ満たしきれていないニーズもあるのが現状です。

これからより細分化されたニーズに応える蓄電池が各メーカーから販売されてくると思いますので、常にユーザー目線で必要な情報をわかりやすく整理した状態でお伝えできるようにしていきたいと思います。