【2025年】太陽光発電の知らないと損するメリットデメリット25選!専門家が解説。太陽光パネルは載せるべき?問題点は?

結論:太陽光発電のメリットは、電気代の削減や売電収入により約8年で投資回収が可能な経済性、防災対策として停電時でも電気が使える点が挙げられます。一方、デメリットとして高額な設置費用や反射光、メンテナンスのトラブルが発生する可能性があります。

また、業者選びを誤るとこれらのメリットを十分に享受できない場合があるため注意が必要です。

本記事では太陽光発電に10年以上関わってきた太陽光発電の専門家として、改めて太陽光発電のメリット・デメリットについて本音で解説していきます。

12個のメリット・13個のデメリットの一覧は以下の通りです。

また、産業用太陽光発電や、気になる卒FITのことについても2025年の最新情報を説明しています。

近年では太陽光発電の普及のために各自治体が太陽光発電・蓄電池の補助金を交付しています。これらを活用すれば、初期費用の高さという太陽光発電の大きなデメリットを抑えられます。

>>太陽光発電 補助金

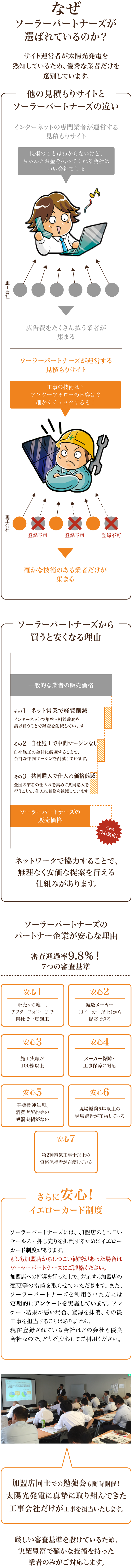

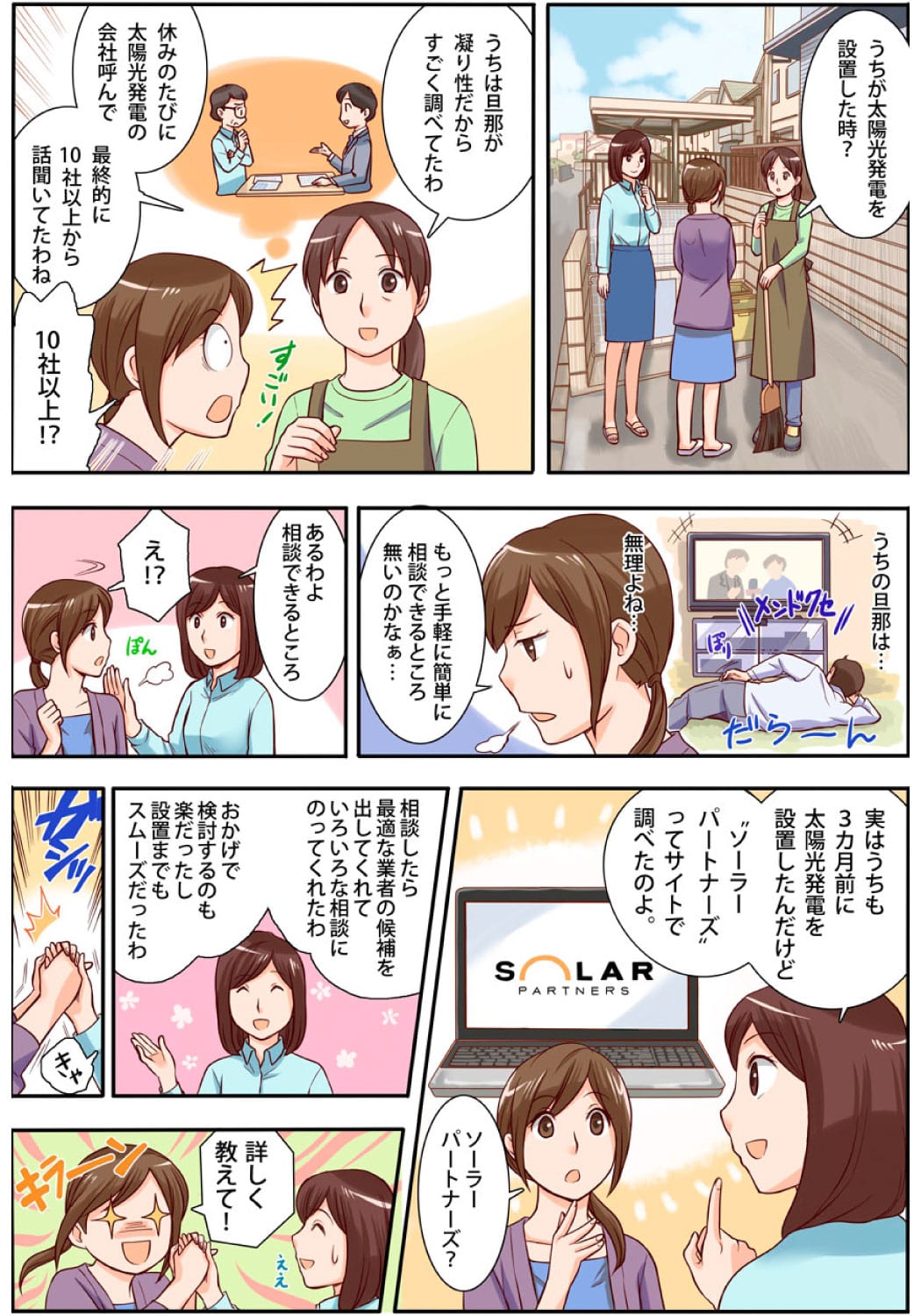

今すぐ「優良業者の見積りを比較してみたい!」という方はソーラーパートナーズまでご相談ください。

\太陽光の優良業者を見積比較/

※無料で何度でも見積が可能です

蓄電池のメリットデメリットについてはこちら

- 1 はじめに、太陽光発電は本当にメリットがある?

- 2 太陽光発電のメリット

- 3 太陽光発電のデメリット

- 3.1 デメリット1.設置費用が高い

- 3.2 デメリット2.反射光トラブルのリスクがある

- 3.3 デメリット3.発電量が天候に左右される

- 3.4 デメリット4.メンテナンスが必要になる

- 3.5 デメリット5.設置が向いていない家もある

- 3.6 デメリット6.出力制御が起きる可能性がある

- 3.7 デメリット7.詐欺・騙されるリスクがある

- 3.8 デメリット8.雨漏りなど施工不良のリスクがある

- 3.9 デメリット9.パワーコンディショナーの設置場所が必要

- 3.10 デメリット10.業者が倒産する可能性がある

- 3.11 デメリット11.パネルの重さによって屋根に負荷がかかる

- 3.12 デメリット12.確定申告、固定資産税が必要になるケースもある

- 3.13 デメリット13.試乗・試着ができない

- 3.14 太陽光発電のデメリットのまとめ

- 4 産業用太陽光発電について

- 5 忘れてはいけない卒FITのこと

- 6 太陽光発電 その他の特徴

- 7 動画「2分でわかる!太陽光発電のメリットデメリット」

- 8 よくある質問

- 9 まとめ

はじめに、太陽光発電は本当にメリットがある?

「最近太陽光発電を設置している家が増えたなぁ」と感じていませんか?

実際に毎年全国で約15万世帯が太陽光発電の導入をしています。

では、なぜこれだけ太陽光発電を設置している家が急増しているかというと、環境にやさしいから、というのもありますが、ほとんどの方は「お得だから」という理由で導入しています。

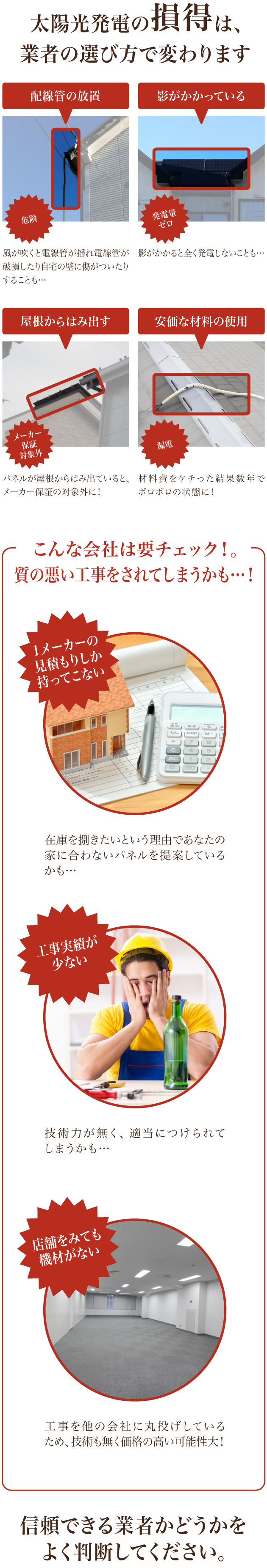

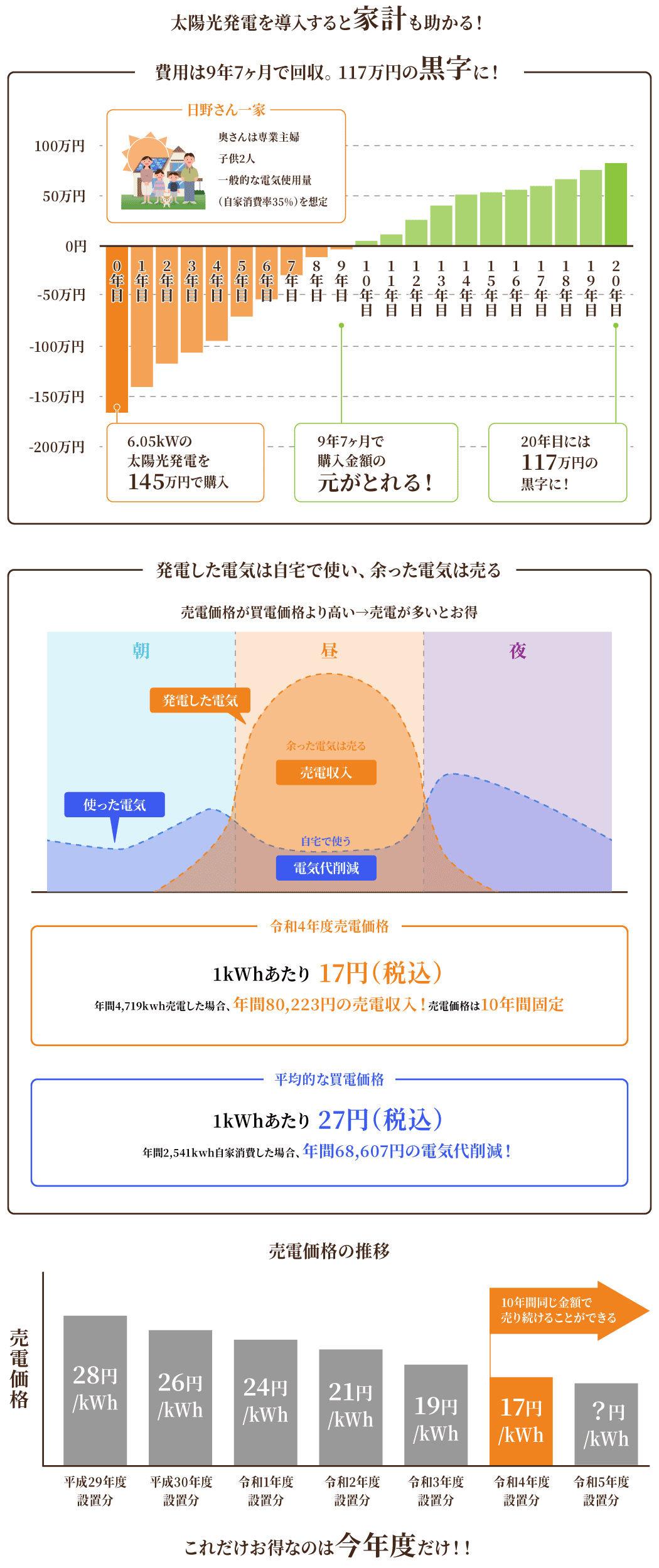

こちらは標準的なシステムを標準的な価格で導入したときのシミュレーションをご確認ください。(設置場所は住宅用太陽光発電の導入件数日本一の愛知県で設定しています)

太陽光発電シミュレーション概要

| メーカー | kW数 | 価格 | 回収年数 | 20年目利益 |

|---|---|---|---|---|

| 長州産業(Bシリーズ) CIC (CS-340B81) |

6.12kW | 134.0万円 | 9.09年 | 106.7万円 |

| メーカー | kW数 | 価格 |

|---|---|---|

| 長州産業(Bシリーズ) CIC (CS-340B81) |

6.12kW | 134.0万円 |

| 回収年数 | 20年目利益 | |

| 9.09年 | 106.7万円 | |

| 電気代削減(年間) | 売電収入(年間) | 導入メリット(年間) |

|---|---|---|

| 74,304円 | 78,759円 | 153,063円 |

収支シミュレーション(万円)

設置費用がどのように回収されるかを示したグラフです。

| 年数 | 費用 | 導入メリット | メリット(累計) | |

|---|---|---|---|---|

| 0年目 | 134.0万円(設置費用) | 0.0万円 | 0.0万円 | |

| 1年目 | - | 15.3万円 | 15.3万円 | |

| 2年目 | - | 15.3万円 | 30.6万円 | |

| 3年目 | - | 15.2万円 | 45.8万円 | |

| 4年目 | 2万円(点検費用) | 15.2万円 | 59.0万円 | |

| 5年目 | - | 15.2万円 | 74.2万円 | |

| 6年目 | - | 15.2万円 | 89.4万円 | |

| 7年目 | - | 15.1万円 | 104.5万円 | |

| 8年目 | 2万円(点検費用) | 15.1万円 | 117.6万円 | |

| 9年目 | - | 15.1万円 | 132.7万円 | |

| 10年目 | (設置費用の回収完了) | 15.0万円 | 147.7万円 | |

| 11年目 | - | 12.0万円 | 159.7万円 | |

| 12年目 | 2万円(点検費用) | 12.0万円 | 169.7万円 | |

| 13年目 | - | 11.9万円 | 181.6万円 | |

| 14年目 | - | 11.9万円 | 193.6万円 | |

| 15年目 | - | 11.9万円 | 205.5万円 | |

| 16年目 | 2万円(点検費用) | 11.9万円 | 215.4万円 | |

| 17年目 | 20万円(パワコン交換) | 11.9万円 | 207.2万円 | |

| 18年目 | - | 11.9万円 | 219.1万円 | |

| 19年目 | - | 11.8万円 | 230.9万円 | |

| 20年目 | 2万円(点検費用) | 11.8万円 | 240.8万円 | |

| … | (20年目以降もメリットは出続けます) | |||

・回収年数=設置費用÷導入メリット

・売電価格: 15.0円/kWh(2025年度中に設置の場合)

・11年目以降の売電価格: 9.0円/kWhと仮定。

・買電価格: 36.0円/kWhを仮定(一般的な家庭の買電価格)

・4年ごとに訪問点検費用2万円を計上

・17年目にパワコン交換費用 20万円を計上(20万円/台×1台)

・毎年0.27%ずつ発電量が劣化していくと仮定。

・日射量データは指定地域に最も近い観測地点「愛知県名古屋」のデータを使用。

正確な発電量シミュレーションが必要でしたら見積り依頼をしてください。

ちなみに、このシミュレーションの「設置費用」は最新の相場価格を反映させています。

つまり標準的な設備であれば、これだけの投資効果が得られるということです。

これだけ「お得」な太陽光発電ですが、残念ながら太陽光発電を設置した方の中には、「設置しなければよかった...」と後悔している人もいます。

なぜ後悔する結果になっているかというと、「利益ばかりに気にして、太陽光発電のデメリットを知らなかったから」です。

この記事では太陽光発電のメリットをご説明し、その後に「デメリット」とその解決策をお伝えします。

太陽光発電のメリット

まずは太陽光発電のメリットを紹介します。

太陽光発電の主なメリットは以下の通りです。

デメリットを回避して導入すれば太陽光発電にはこんなにたくさんのメリットがあります。

それぞれ詳しく解説します。

メリット1.

電気代が削減できる

多くの方が太陽光発電のメリットとして最初に思い浮かべるのは、電気代の削減ではないでしょうか。

しかし、その仕組みを説明できる方は少ないようです。

太陽光パネルはその名の通り、太陽光を利用して電気を自家発電します。

発電した電気は家庭内で使用でき、余った分は売電することが可能です。

近年、エネルギー問題の影響で家庭の電気料金が大幅に値上がりしています。

例えば、2020年時点で1kWhあたり約20円だった電気料金単価が、2024年には30円以上に上昇しています。

太陽光発電を設置していれば、このように高騰している電気を購入せずに自家発電した電気を活用することで経済的なメリットを享受できます。

ただ、太陽光発電の導入検討者から「どれぐらいの設備を導入したら電気代がタダになりますか」ということをよく聞かれますが、厳密にはどんなにたくさん太陽光パネルを設置しても、電気代の請求が来なくなるということはありません。

なぜなら、性質上「電気」は貯めておくことができないため、太陽光発電が発電していない時間帯には、電力会社から電気を購入する必要があるからです。

とはいっても、太陽光発電で作った電気は国に売ること(売電)が可能です。

電気代削減分と売電収入を組み合わせることで電気代を「実質無料」にすることは十分可能です。

また、ここ数年は電気代が高騰したことで、売電するよりも電気代削減する効果が大きくなっています。

例えば今年の買電単価はおおよそ30円以上ですが、売電単価は15円です。15円で安く電気を売るよりも、本来30円以上で購入しなければならない電気の代わりに使った方がお得ですよね。

節電意識も高まる

ちなみに太陽光発電を導入すると太陽光発電の電気が使えるから電気代が安くなるというだけではなく、節電意識が高まり、電気使用量自体が1割ほど少なくなると言われています。

なぜなら、使わずに余った電気は売ることができるため、節電に意識的になるからです。

メリット2.

売電収入が得られる

太陽光発電の経済メリットとして、最も特徴的なのは売電収入です。

経済産業省の資料によると、平均的には住宅用太陽光発電がつくった電気のうち、自家消費されるのは約3割、売電が約7割です。

つまり、太陽光発電を設置することによって得られる経済的なメリットの大部分は売電によってもたらされるということです。

ちなみに標準的なプランであれば、電気代削減額と売電収入を合算した「経済メリット」によって、だいたい8年程度で投資金額を回収できることが多いです。

電気代削減効果と売電収入をあわせた経済メリットの簡単な計算方法についてご紹介します。

経済産業省の資料によると、標準的な太陽光発電システムの1kWあたりの発電量は1174kWh/年とされています。

1174kWhのうち、約3割の352kWhが自家消費分、約7割の822kWhが売電収入となりますので、それぞれにパネルのkW数と買電単価、売電単価をかけることでざっくりとしたシミュレーションが可能です。

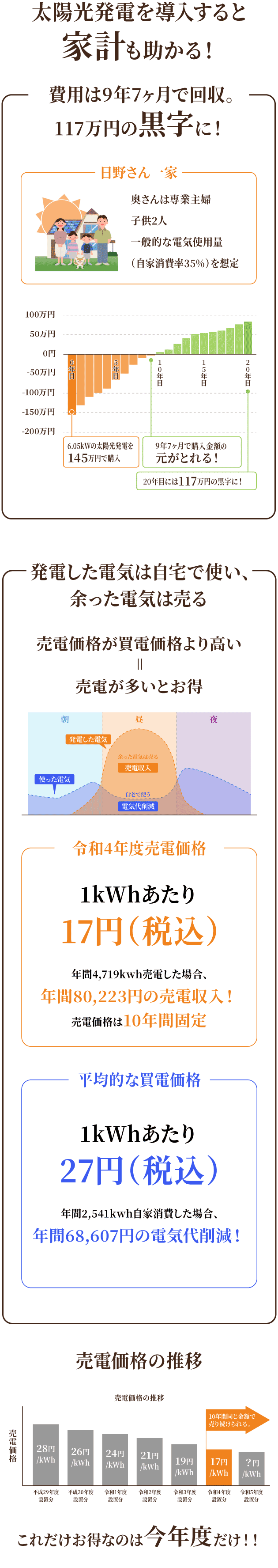

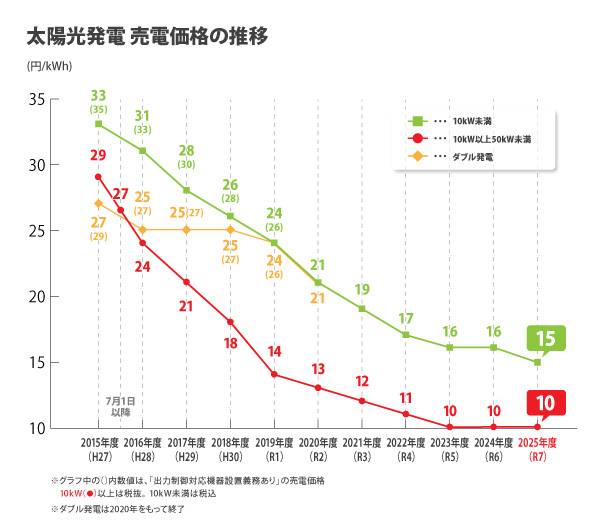

2025年度の売電価格一覧

2025年度の売電価格は以下の通りです。

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 売電期間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 売電価格 | 10kW未満 | 19円/kWh | 17円/kWh | 16円/kWh | 16円/kWh | 15円/kWh | 10年間 |

| 10kW以上50kW未満 | 12円/kWh | 11円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 20年間 | |

| 50kW以上250kW未満 | 11円/kWh | 10円/kWh | 9.5円/kWh | 9.2円/kWh | 8.9円/kWh | 20年間 | |

10kW未満は10年間、10kW以上は20年間が固定買取期間となっており、期間中は同じ売電価格で電気を売ることができます。

また、10kW以上について2020年度から全量売電は不可となり、30%以上の自家消費率が求められるようになりました。

この点については後程産業用太陽光発電に関する項目で詳しく説明します。

売電価格の推移

売電価格の推移は以下の通りです。

売電制度は政府が太陽光発電を普及するために始まったものですので、いわゆる補助金のような存在です。

太陽光パネルは設置費用が年々安くなっていますので、それに合わせて売電価格も下げられています。

メリット3.

再エネ賦課金が削減できる

電気使用量のお知らせに記載されている再エネ賦課金(太陽光賦課金)

太陽光発電を設置すると、電気使用料だけでなく、再エネ賦課金も削減できます。

再エネ賦課金とは再生可能エネルギーを普及させるための費用で、全世帯が購入する電気使用量に応じて課金される仕組みになっています。

ちなみに、2025年度の再エネ賦課金は1.40円/kWhです。

これは平均的なご家庭で年間9,000円以上もの負担になります。

太陽光発電を設置することによって、購入する電気使用量が少なくなれば、再エネ賦課金の負担額が少なくなるのは隠れた金銭的メリットです。

メリット4.

停電しても電気が使える

太陽光発電システムはパワーコンディショナ―の自立運転機能を使うことによって停電時にも電気を使うことができます。

2018年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震に伴う大停電の際には、太陽光発電を設置している方の約9割が自立運転機能を使ったとのアンケート結果が得られています。

また、太陽光発電の自立運転機能を使った方からは以下のような声がありました。

自立運転機能を使って良かったこと

- 冷蔵庫+洗濯機+スマホ4台+テレビが同時充電出来た。

- 冷蔵庫、携帯の充電、自宅電話、水洗トイレが使用できて良かった

- 冷蔵庫の中の物を腐らせることなく、その後の食料不足(店が営業してない)を気にせず過ごせた。

- 自分たちだけでなく、両隣の人にも電力を供給できた。

経済メリットだけではなく災害時の対策としても太陽光は役に立つことが実証されました。

メリット5.

他の投資商品と比べて収入が安定している

他の投資商品と比べて、太陽光発電は収入が安定しているというメリットがあります。

例えば、アパートやマンション経営の場合には空室リスクや、入居者トラブルにより予想外の出費が発生するなどのリスクがあります。

株式も同様で、購入後に値下がりするリスクがあるでしょう。

その点、太陽光発電の収入は非常に安定しています。

なぜなら日射量は年単位で考えれば大きく変動することは考えにくいですし、何より国が最初の10年間(10kW以上の設備は20年間)は売電金額を確約しているからです。

10年目以降の売電価格については不確定ではあるものの、最初の10年でほとんど初期投資額の回収は完了しているはずなのでリスクとは言えません。

また、近頃ではシステム全体に15年、パネルの出力に25年以上の保証をつけているメーカーが多いです。

万が一製品が故障しても、保証期間中は無償で修理・交換をすることができます。

メリット6.

寿命が長い

寿命が長いという点も太陽光発電のメリットの一つです。

寿命が長い主な理由は、太陽光発電には可動部がないからです。

パワーコンディショナーは15年程度で交換が必要になると言われていますが、パネルは30年程度が寿命の目安と考えられています。

寿命の長さを証明するものとしては、パネルの出力保証期間の長さが挙げられます。

メーカーの標準的なパネル出力保証の期間は25年間です。

当然、メーカーも保証期間内に壊れないと想定しているはずですので、最低25年間以上は寿命があるとみていいでしょう。

| 社名 | 出力保証 | 機器保証 | 施工保証 |

|---|---|---|---|

| ハンファジャパン(Re.RISE-G3) | 25年(88.9%) | 25年 | – |

| 長州産業(Gシリーズ) | 25年(72%) | 15年 | 10年 |

| シャープ(BLACK SOLAR ZERO) | 20年(80%) | 15年 | – |

出力保証により、保証年数時点で%分の出力が保証されています。最新のパネルでは90%近く保証されている製品もあるほどです。

メリット7.

夏涼しく、冬暖かくなる

太陽光発電を設置すると夏は涼しくなる

太陽光発電を設置すると、夏にパネル直下の部屋が夏は涼しくなることがわかっています。

夏に涼しくなるのは太陽光発電パネルによって夏の強い日差しが遮られることが理由です。

株式会社ポラス暮らし科学研究所の実験によると、太陽光発電を設置することで野地板裏面温度が10.92度低くなるというデータがでています。

実際に設置した方の話を聞くと、室温では2度~5度程度下がるようです。

太陽光発電を設置すると冬は暖かくなる

ここで、鋭い方は「太陽光発電パネルが日差しを遮ることが夏に涼しくなる理由なら、冬は太陽光発電を設置することでもっと寒くなるのでは」と思ったのではないでしょうか。

しかし、実際には太陽光発電パネルを設置すると、冬には直下の部屋は暖かくなることがわかっています。

これは太陽光発電パネルが放射冷却を抑制するからです。

といってもわかりにくいかもしれませんが、要は太陽光発電パネルが「お風呂の蓋」のような役割を果たすので、室内の暖かい空気を中にとどめておくことができるということです。

メリット8.

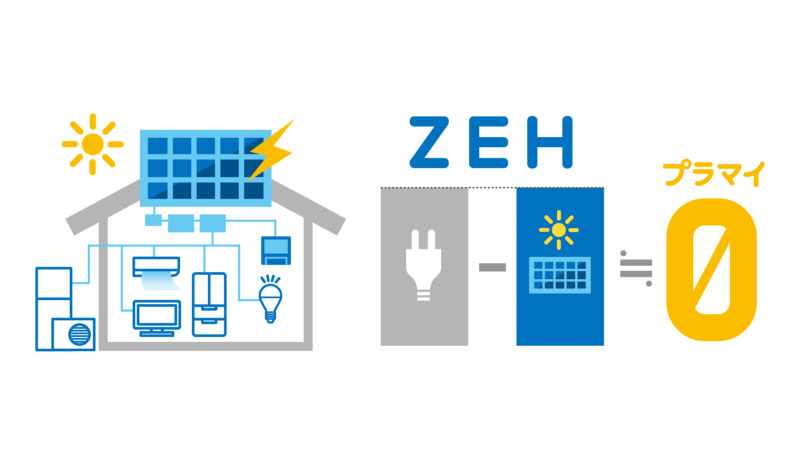

ZEHにつながる

ZEH(ゼッチ)という言葉はご存知でしょうか。

環境省はZEHについて以下のように説明しています。

「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」

「再生可能エネルギーを導入することにより」とあるようにZEHを実現するためには再生可能エネルギーの導入が必須条件です。

一般的な住宅で水力発電や風力発電を導入することは非現実的なため、実質的には太陽光発電を導入することがZEH化の必須条件となります。

ZEHには補助金が支給される

住宅のZEH化は国が強く推進しており、2019年度は70万円/戸と高額な補助金が用意されましたが、2020年度は60万円/戸と、若干減りますが相変わらず高額です。

かつ、補助金予算額はさらに多く取られましたのでより多くの方に補助金が支給されることになっています。

ZEH補助金は予算に限りがある為、必ず受給できるとは限りませんが、ZEHを検討する際にはチェックするようにしましょう。

ハウスメーカーや工務店の太陽光発電の提案は非常に高いケースが多いです。

理由は以下の通りです。

- 太陽光の設置は下請けに依頼するので中間マージンがかかる

- ハウスメーカーや工務店は高くても買ってもらえるので値引きをしない

新築に太陽光発電を設置するとなると、無条件で家を建てるハウスメーカーや工務店に依頼してしまう方もいますが、全てを依頼する必要はまったくありません。

太陽光発電は太陽光発電業者に直接依頼したほうが賢い買い物になることがほとんどですので、比較してから契約を進めるようにしましょう。

ちなみに新築費用を大きく節約できる工事は太陽光発電の設置と外構です。

まだ外構の設置ができないという方は、外構・エクステリアパートナーズで見積りしてみて費用を節約しましょう。

メリット9.

オール電化(エコキュート、IH)と相性が良い

一般のご家庭でも十分経済メリットのある太陽光発電ですが、エコキュートとIH、つまりオール電化を導入しているご家庭の場合には、更に条件が有利になります。

オール電化住宅と太陽光発電の相性がいい理由は、その料金プランにあります。

一般のオール電化ではないご家庭の場合、電気料金は一日中同じ単価が適用となりますが、オール電化住宅の場合には深夜の電気代が安く、日中が高い電気料金のプランとなります。

これは、オール電化に含まれる電気給湯機(エコキュート)が夜間の安い時間帯の電気を使ってお湯を沸かして、魔法瓶のように保温をして日中に使うということができるため、一日の中で料金を変動させたほうが、お得になるからです。

深夜の安い電気料金でお湯を沸かせることはとてもお得ですが、その反面、日中は電気料金が割高に設定されているため、

日中の電気使用量が多いと請求が高額になってしまうというデメリットがあります。

しかし太陽光発電を導入すると、日中の電気代が高い時間帯は太陽光発電でつくった電気を使うことができるので、割高な電気代を払わないで済むというメリットがあります。

太陽光発電を設置すると必ずオール電化にしなければいけないわけではない

上記のようなメリットがあるため、元々ガスを導入していたご家庭でも、太陽光発電の導入を機にオール電化に切り替えるという方が多いですが、「太陽光発電を導入するならオール電化にしなければいけない」というわけではありません。

元々ガス代が安かったご家庭の場合には、オール電化の導入費用がオール電化のもたらす経済メリットを上回ってしまうこともありますし、プロパンガスの場合にはガスの解約にあたって違約金が発生してしまう可能性があります。

オール電化と一言でいっても、エコキュート、IHのいずれも機種によって性能は様々です。

エコキュートはご家族の人数などによって適切な湯量が異なりますし、IHは日々の使い勝手も考えて選ぶ必要があります。

業者におすすめされたからといって即決するのではなく、いくつかの提案を見比べて最適なプランを選ぶようにしましょう。

メリット10.

蓄電池と相性が良い

太陽光発電はオール電化だけではなく、蓄電池とも相性が良い製品です。

太陽光発電と蓄電池の相性が良い理由は3つあります。

1、災害時に太陽光発電の電気を貯めて使える

太陽光発電と蓄電池をセットで導入すると、災害時に電力会社からの電気が途絶えてしまっても、太陽光発電が発電した電気を蓄電池に貯めることで電気を使うことができます。

2、電気料金プランの相性が良い

オール電化同様、蓄電池を導入すると、深夜帯が割安な代わりに日中が割高な電気料金に切り替えるのが一般的です。

日中の電気代が高い時間帯はまずは太陽光発電がつくった電気を使って、足りない分は蓄電池が放電して補うことで、電気代が高い時間帯にほとんど電気を購入する必要がなくなります。

3、固定価格買取期間終了後に自家消費割合を増やせる

太陽光発電の固定価格買取期間が終了して売電金額が下がってしまったあとも、蓄電池があれば電気を貯めて、自家消費にまわすことができます。

「太陽光発電と蓄電池は必ずセットにしなければいけない」と業者に説明されている方は多いですが、実際にはそんなことはありません。

太陽光発電を単体で設置して、設置費用を抑えるという方法もあります。

太陽光発電と蓄電池セットの提案しか聞いていないという方は、複数社の提案を聞いて、どうするのがベストか判断するようにしましょう。

メリット11.

環境にやさしい

社会的な視点に立つと、太陽光発電の最大のメリットは環境にやさしいということです。

電気代削減や、売電収入による経済メリットに注目が集まる太陽光発電ですが、本来一番の目的は枯渇性エネルギーなどによる環境負荷を低減できることです。

一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)によると、結晶系シリコン太陽電池によるCO2削減効果は、1kWシステム当たり年間で399.5kg、原油削減量 は、1kWシステム当たり年間で227リットルとされています。

経済面だけでなく、環境への影響についても目を向けてみていただければと思います。

メリット12.

補助金を使える場合がある

国の補助金は2014年を最後に終了しています。これは補助金がなくとも十分に経済的メリットが出せるようになったためです。

しかし地域によっては脱炭素や防災の観点で補助金が導入されている場合があります。例えば神奈川県相模原市の例を見てみましょう。

| 設備名 | 補助金額 |

|---|---|

| 太陽光発電システム | 3万円 |

| 定置用リチウムイオン蓄電池 | 3万円 |

| V2H | 3万円 |

太陽光発電の補助金は稀となりましたが、蓄電池は毎年国や地域から補助金が出ています。

昨今の電気代高騰の影響により、太陽光発電は売電するよりも自家消費することが主流になりつつあり、当社にお問合せを頂いたお客様もほとんどがセットで購入を検討されています。

その蓄電池を補助金でお得に購入できるということは大きなメリットになるでしょう。

太陽光発電の補助金についてもっと詳しく知りたいという方は太陽光発電補助金情報の一覧をご確認下さい。

太陽光発電のメリットのまとめ

太陽光発電のメリットをまとめると以下の通りです。

- 電気代が削減できる

→売電と組み合わせて「電気代実質0円」も可能。 - 再エネ賦課金が削減できる

→実はかなり大きな金額が節約できる。 - 売電収入が得られる

→太陽光発電の経済効果の約7割は売電収入。売電価格が高い今がチャンス。 - 一般的な投資商品と比べて収入が安定している

→年間を通せば日射量は毎年ほとんど変わらない。ローリスク。 - 停電しても電気が使える

→北海道地震の停電では約9割の人が太陽光発電の電気を利用 - 寿命が長い

→寿命は最低でも25年以上。パネル出力保証も25年間がほとんど。 - 夏涼しく、冬暖かい

→データでも実証済み。太陽光発電の隠れたメリット。 - ZEHにつながる

→ZEH認定のためには太陽光発電の設置がマスト。 - 蓄電池と相性が良い

→蓄電池と太陽光発電で停電対策はバッチリ。 - エコキュート、IHと相性が良い

→オール電化と組み合わせて光熱費を大幅に節約できる。 - 環境にやさしい

→再エネは二酸化炭素排出量を大幅にカットできる。 - 補助金を活用できる

→国の蓄電池補助金や地域によっては太陽光補助金も

経済効果が大きいのはもちろんですが、災害時の安心につながるなど様々なメリットがあるのが太陽光発電です。

太陽光発電のデメリット

それぞれのデメリットの詳細と解決策を詳しく解説していきます。

デメリット1.

設置費用が高い

太陽光発電を導入するためにはほとんどの場合、100万円以上の設置費用がかかります。

経済産業省資源エネルギー庁の資料によると、現在の住宅用太陽光発電の相場価格と平均設置容量は以下の通りです。

| 設置容量 | 設置費用 | 1kWあたりの価格 |

|---|---|---|

| 5.00kW | 142.0万円 | 28.4万円/kW |

※こちらの数値は

調達価格等算定委員会|経済産業省 の配布資料から算出しました。

太陽光発電の導入費用は年々安くなっています。それでも100万円を切ることはまだほとんどなく、車を1台買えるほどの金額で推移しています。

設置するパネル容量を減らせば安くはなりますが、それではメリットが小さくなり本末転倒です。

住宅用太陽光発電は投資の観点で見ると未回収リスクがほぼ0であり、安定して利益を得ることのできる珍しい商材です。だからこそ「値段が高いので、太陽光発電を設置しない」という判断はもったいないと言えます。

仮に設置費用が100万円だとして、これが手元にある安心感は大きいです。何か不測の自体にぱっと使える100万円が手元にあるのと無いのとはでは普段の心構えも変わってきます。

これは数年すると戻ってくる初期投資であり、それ以上の利益を得られるのですが、やはり投資初心者の方からすると怖いという感情はわかります。

このような意味で高額な商品であるということは、やはり太陽光発電システムのデメリットであると私は思います。

太陽光発電の初期投資額の負担を減らすためには以下の方法があります。

- ソーラーローンを活用する

- 地方自治体の補助金を利用する

- 価格の安いメーカーを選ぶ

- 0円ソーラーを選ぶ

最近では0円ソーラーと呼ばれる初期費用0円(PPA)モデルも出回っていますが、それらは初期費用の負担が少なくなる代わりに発電後のメリットが小さくなる取り組みです。長期的に見ると自分で設置した方がお得になるので、0円だからと言って飛びつくことはおすすめできません。

また太陽光発電で失敗したという方の声を目にすることがあるのも、不安を感じるポイントの一つです。高額な商材だからこそ悪質な提案を受けてそのまま導入してしまうと大きく損をしてしまうのです。

太陽光発電を設置検討する前に、まずは太陽光発電の相場価格を必ず知るようにしてください。

設置費用を安くする方法1.

ソーラーローンを活用する

太陽光発電のローンである専用の「ソーラーローン」を使えば、初期投資額0円で設置することが可能です。

月々の支払についても、太陽光発電によって得られる電気代削減メリットと売電収入で十分支払いが可能ですので、実質的には月々のご負担がなく導入することが可能です。

当社にご相談いただく方も大半はソーラーローンを使っています。

もちろん、ソーラーローンの支払いが終わったあとも太陽光発電の経済メリットは続きますので、ローンの支払いが終わった後は経済メリットだけが残ります。

「費用面の負担なく太陽光発電を導入したい」という方は、無理に一括払いで支払うのではなく、ソーラーローンを利用しましょう。

設置費用を安くする方法2.

地方自治体の補助金を利用する

地方自治体によっては太陽光発電や蓄電池の設置に補助金が支給されることがあります。

例えば、栃木県の場合には2024年度には太陽光パネル1kWあたり7万円、蓄電池の費用の1/3が補助されています。(個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業|栃木県)

太陽光発電を検討する際には、地域の補助金があるかどうかを確認するのを忘れないようにしてください。

ちなみに、以前は国も補助金を支給していましたが、現在は支給をしていません。

しかし、国が補助金の支給を終えたのは、太陽光発電の設置費用が昔より安くなっているのが理由です。

以前に比べて費用対効果が悪くなったわけではありませんので、その点はご安心ください。

設置費用を安くする方法3.

価格の安いメーカーを選ぶ

同じ容量の太陽光発電だとしても、メーカーによって価格が大きく異なりますので、設置費用を抑えるためには、価格の安いメーカーを選ぶという方法もあります。

具体的には、カナディアンソーラーやハンファジャパンといった海外メーカー、もしくはネクストエナジーのような新興メーカーがコストで非常に優れています。

また人気メーカーの長州産業は国産でありながら、海外メーカーに引けを取らない価格で、かつ小型パネルも充実していて設置容量も稼ぐことができるため一番人気となっています。

屋根との相性によっても最適なメーカーが異なりますので、複数メーカーを比較するのが失敗しないポイントです。

デメリット2.

反射光トラブルのリスクがある

太陽光発電システムの反射光トラブル防止について|太陽光発電協会(JPEA)

太陽光発電パネルから反射する光が「暑い」「まぶしい」という理由で近隣トラブルに発展する事例が起きています。

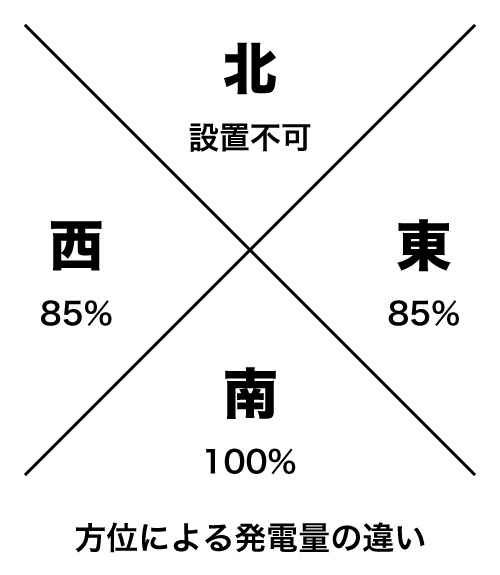

反射光トラブルが発生するケースは限られていて、ほとんどが屋根の北面に設置をした場合です。

なぜ、北面に設置をすると反射光トラブルのリスクがあるのかというと、南方向から太陽光が差し込んだときに斜め下方向に光が反射してしまうからです。

逆に言えば、ほとんどの反射光トラブルは北面設置を避ければ発生することはありません。

北面設置は反射光のリスクがあるだけでなく、発電量の面でも他の方角に劣りますので、基本的には東・西・南面への設置にしましょう。

設置容量を増やすためにどうしても北面に設置をしたいということであれば、周辺環境を良く確認するようにしましょう。

デメリット3.

発電量が天候に左右される

太陽光発電は日射量に応じて発電量が決まりますので、天候が悪いときには発電量が著しく落ちてしまいます。

また、晴れた日が続いていても冬場は日照時間が短いため、他の季節に比べると発電量が少なくなります。

とはいえ、一年中悪い天候が続くということはありえませんし、年間を通してみれば日射量は大体均されます。

「雨の日ばかり続いたらどうすの?」ということを聞かれることがありますが、太陽光発電の導入メリットは年単位で考えれば非常に安定したものとなります。

この点については心配いりません。

また降雪地域にお住まいの方は、日射量の確保についてご心配の方も多いかと思います。製品によっては融雪機能を持っている太陽光パネルもあるため、まずは一度見積りを取り、シミュレーションを依頼してみることをオススメします。

デメリット4.

メンテナンスが必要になる

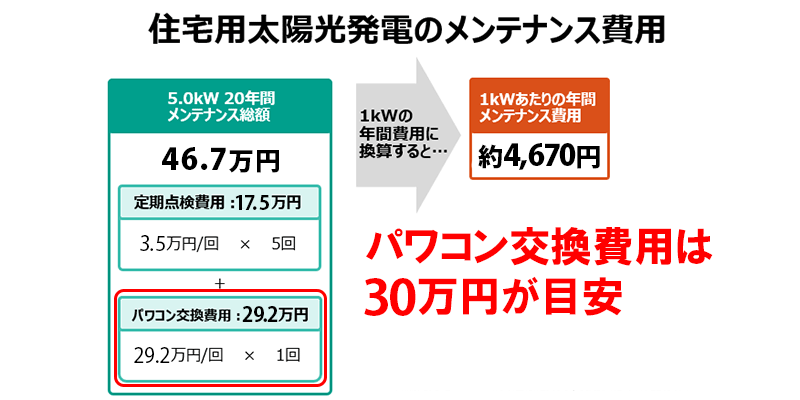

太陽光発電はランニングコストがかからない「メンテナンスフリー」と言われることもありますが、経済産業省は、発電量の低下や機器類の故障がないかを確認するため、4年に一度の定期点検を推奨しています。

また、パワーコンディショナーは15年前後で交換する必要があるとされています。

太陽光発電を20年間設置して、経済産業省が推奨する通りに定期点検を行い、パワーコンディショナーを1度交換したとすると、約30万円のランニングコストがかかる計算となります。

基本的にはこれらの支出を加味した上で、メリットがあるのが太陽光発電です。

一方でこの点の説明が無かったり、シミュレーションに支出として記載がない場合には騙されている可能性もあるため注意が必要です。

できればメンテナンス費用を積み立てておきましょう

日々の発電量は発電量モニター等で自分でチェックできますが、見えないシステムの異常を検知するには、やはり定期的に専門家に点検を依頼した方が安心です。

売電収入を少しだけメンテナンス費用として確保しておきましょう。(例:年1.5万円)

また、いずれ蓄電池も導入することをご検討されているのであれば、パワーコンディショナーの交換費用は節約できる可能性があります。

なぜなら、蓄電池を導入する際に、パワーコンディショナーを太陽光発電兼用の「ハイブリッドパワーコンディショナー」に交換すれば、修理交換の費用を節約することができるからです。

>>アフターフォローの充実した業者の見積りを取ってみる

デメリット5.

設置が向いていない家もある

全てのお家が太陽光発電に向いているわけではありません。

例えば、斜線制限の都合などから北向き一面の屋根形状であったり、極端に屋根が小さいといった場合には満足できるほどの発電量が得られない可能性があります。

また、そのほかにも塩害や積雪など、地域特有の環境も考慮する必要があります。

訪問販売業者などから「太陽光発電に向いている屋根ですよ」と言われても、本当に太陽光発電に適した環境なのかどうかはわかりません。残念ながら、営業トークでどの住宅も最適な環境であるかのように伝えて導入を促す業者も多いからです。

ご不安があれば一度弊社までご相談いただければ状況をお伺いさせていただき、太陽光発電を導入すべきかどうかをお伝え致します。

また、ご自宅が太陽光発電の設置に向いていない環境であったとしても、太陽光発電は屋根の上だけではなく土地への設置や、カーポートを建ててその上に設置するという方法もあります。

塩害や積雪については、あまりにも影響が大きい場所であれば設置を見送ったほうが無難ですが、塩害、積雪への対策を施したパネルや架台もあります。

デメリット6.

出力制御が起きる可能性がある

再生可能エネルギー特別措置法施工規則の一部を改正する省令と関連告示を公布しました(p.7)|経済産業省資源エネルギー庁

地域によっては出力制御が起きる可能性があります。

出力制御とは、太陽光発電の発電量が増えることで、電力の供給量が需要を大きく上回った場合に、太陽光発電設備が発電しないよう電力会社側が制御することです。

これは、簡単に言うと出力制御が起こると太陽光発電がせっかく発電しても電気を売れない可能性があることを意味します。

10kW未満のいわゆる住宅用太陽光発電に関しては、北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力のエリアが出力制御の可能性があるエリアとされています。

しかし、実際には10kW未満の太陽光発電に関しては出力制御対象エリアであったとしても、出力制御を気にする必要はないと考えて問題ありません。

なぜなら、出力制御は規模の大きい太陽光発電が優先的に対象となるため、実際には出力制御が住宅用に及ぶことはほとんどないからです。

反対に、産業用太陽光発電を検討している方は、出力制御が発生する可能性があることはあらかじめ想定しておいたほうがいいでしょう。

デメリット7.

詐欺・騙されるリスクがある

訪問販売の企業などの巧みな営業トークに騙されて高額な契約をしてしまった方から当社へのご相談が相次いでいます。

最近では特に「モニター価格」「~棟限定のキャンペーン価格」「工事代無料」などと言って、実際にはとても高い契約をするという手法がよく使われています。

これまでに聞いた中で最もひどい事例だと、見積の内訳をうまくごまかされて、蓄電池やオール電化もセットで総額300万円近くを騙し取られている方もいました。

騙されて高額な契約をしないためには必ず相場価格と比較をしましょう。

相場と比較する上で、覚えておいていただきたいのが、「kW単価」の考え方です。

kW単価を算出して相場と比較することで適正価格かどうか調べることができます。

kW単価は、「工事費を含めた総額÷パネル(モジュール)のkW数」で簡単に算出できます。間違えてパネル(モジュール)ではなく、パワーコンディショナーのkW数で計算しないようにだけ注意してください。

また、ルールが決まっているわけではありませんが、kW単価は消費税も含めて計算するのが一般的です。

太陽光発電の相場価格

| メーカー (型式) | 変換効率 | 設置容量 (パネル枚数) | 相場価格 (税込) | 相場kW単価 (税込) |

|---|---|---|---|---|

|

パナソニック(MODULUS) Panasonic (VBM240FJ01N) |

20.0% | 6.48kW (27枚) | 170.4万円 | 26.3万円/kW |

|

シャープ(ブラックソーラー) SHARP (NQ-230BP) |

20.2% | 6.21kW (27枚) | 159.6万円 | 25.7万円/kW |

|

シャープ(単結晶タイプ) SHARP (NU-228AP) |

20.0% | 6.16kW (27枚) | 146.0万円 | 23.7万円/kW |

|

シャープ(大型タイプ) SHARP (NU-415PP) |

21.3% | 6.64kW (16枚) | 203.8万円 | 30.7万円/kW |

|

長州産業(Bシリーズ) CIC (CS-340B81) |

20.0% | 6.12kW (18枚) | 134.0万円 | 21.9万円/kW |

|

長州産業(Gシリーズ) CIC (CS-333G51) |

20.3% | 6.66kW (20枚) | 170.6万円 | 25.6万円/kW |

|

ソーラーフロンティア(標準タイプ) SOLAR FRONTIER (SFK185-S) |

15.1% | 6.11kW (33枚) | 154.2万円 | 25.2万円/kW |

|

京セラ(エコノルーツ) Kyocera (KT370-120HL4) |

20.3% | 6.66kW (18枚) | 203.8万円 | 30.6万円/kW |

|

京セラ(ルーフレックス) Kyocera (KJ270P-5ETCG) |

18.6% | 6.75kW (25枚) | 208.6万円 | 30.9万円/kW |

|

Qセルズ(Q.ANTUM DUO) Q.cells (Q.PEAK DUO-G11) |

20.8% | 6.40kW (16枚) | 135.0万円 | 21.1万円/kW |

|

ネクストエナジー(高出力タイプ) Next Energy (NER120M340J-MB) |

20.2% | 6.12kW (18枚) | 130.4万円 | 21.3万円/kW |

|

カナディアンソーラー(HiKu6) Canadian Solar (CS6R-410MS ) |

21.0% | 6.56kW (16枚) | 143.0万円 | 21.8万円/kW |

|

XSOL(ハーフカット) XS●L (XLM120-380L) |

20.9% | 6.08kW (16枚) | 144.1万円 | 23.7万円/kW |

|

XSOL(単結晶マルチバスパー) XS●L (XLM60-325X) |

20.0% | 6.50kW (20枚) | 154.0万円 | 23.7万円/kW |

|

DMMソーラー(標準タイプ) DMM.makesolar (DMM6-60PH-370J) |

21.3% | 6.66kW (18枚) | 173.8万円 | 26.1万円/kW |

「モニター価格」「~棟限定のキャンペーン価格」「工事代無料」といった営業トークを聞いている方は要注意。

契約前に一度冷静になってよく考えることをおすすめします。

また、太陽光発電の導入にあたって複数社を比較するのは基本中の基本です。

相見積もりを取ることで騙されて高額な契約を結ぶリスクを大幅に軽減できますので、必ず複数社の提案を比べるようにしましょう。

>>優良企業の見積りを比較してみる

デメリット8.

雨漏りなど施工不良のリスクがある

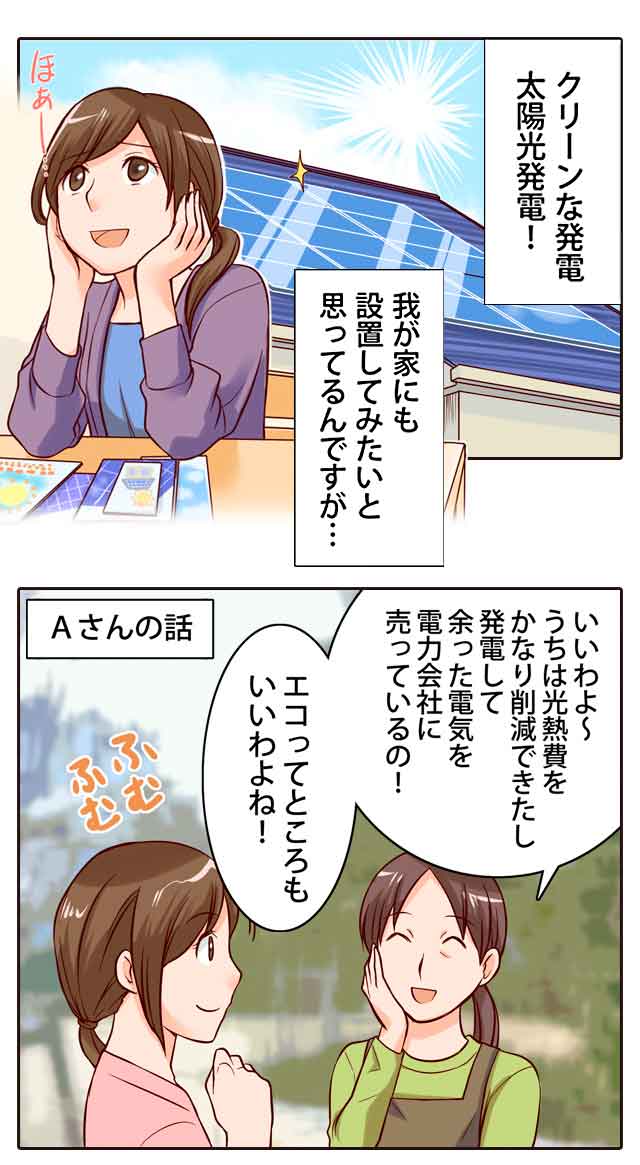

粗雑な工事を行う業者を選んでしまうと、雨漏りを引き起こしたり、電気系のトラブルが発生するリスクがあります。

また、メーカーが定める施工基準からはずれた工事によって、メーカー保証の対象外となってしまうリスクがあります。

粗雑な工事を避けるために最も重要なのは工事会社選びです。

以下のような業者は避けたほうが賢明です。

避けたほうがいい業者の特徴

- 価格が相場からかけ離れて安い、もしくは高い

- 屋根の軒先ギリギリ、もしくは屋根からはみ出すパネル配置を勧めてくる

- 工事を下請けに丸投げする

訪問販売を中心とした多くの業者は工事を下請けに依頼していますが、正直に「ウチは下請け工事です」とはわざわざ言わない業者がほとんどです。

下請け工事の場合

- 販売会社と工事会社の連携がとれていないことが多い

- 工事費用が高くなりやすい

- 販売店が工事代を叩くので低品質になりやすい

といったデメリットがあります。

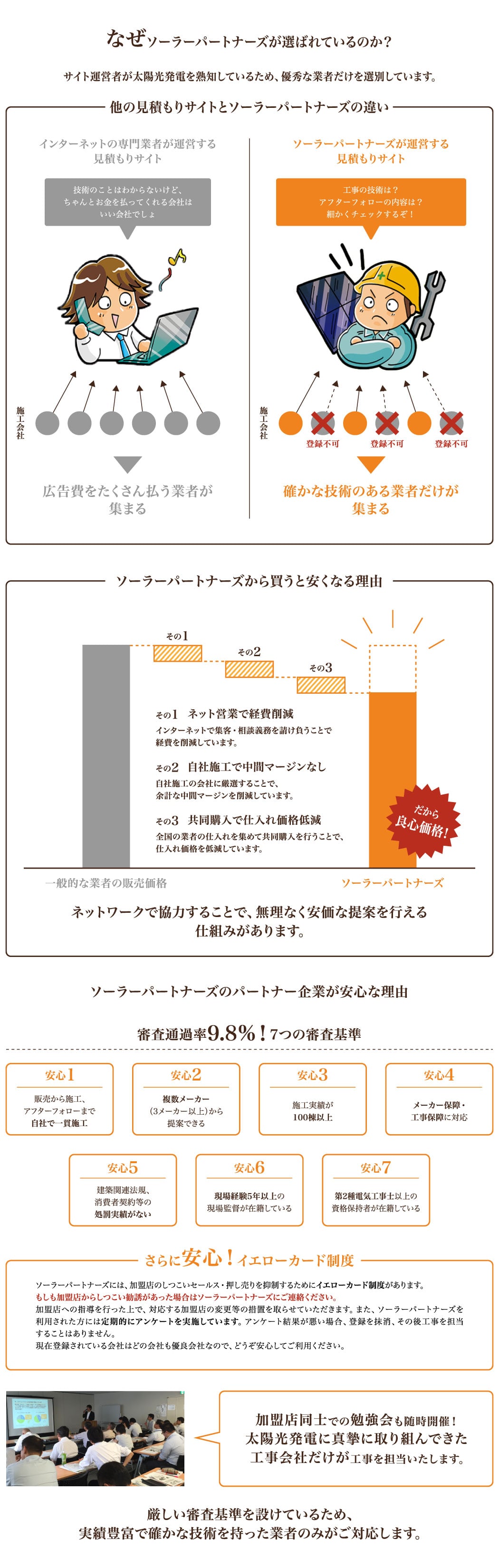

ソーラーパートナーズは倉庫の確認などの審査によって「自社施工」であることが確認できた業者だけを紹介するサービスです。

紹介は完全無料ですので紹介をご希望の方はお気軽にご依頼ください。

デメリット9.

パワーコンディショナーの設置場所が必要

筆者自宅に設置したパワーコンディショナー

太陽光発電を検討するときに見落としがちなのが、パワーコンディショナーの設置スペースです。

パワーコンディショナーを設置するためには横幅と高さはだいたい電子レンジぐらい、奥行きは20cmぐらいのスペースを確保する必要があります。

パワーコンディショナーは屋内に設置をするタイプだけではなく、屋外に設置をするタイプもありますので、パワーコンディショナーを屋内に設置する場所がない、もしくは設置したくないという方は屋外タイプを選ぶのがおすすめです。

デメリット10.

業者が倒産する可能性がある

太陽光関連業者の 2019 年倒産動向調査|帝国データバンク

デメリットというよりはリスクというほうが適切かもしれませんが、残念ながら太陽光発電を設置してもらった業者が倒産してしまったという相談が当社に多く寄せられています。

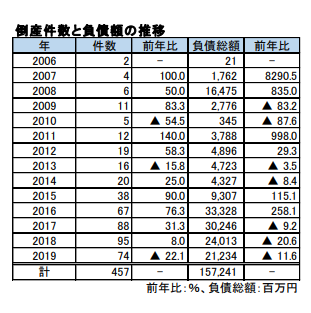

2020年1月に帝国データバンクが発表した内容によると、2006年から2019年までの間に、457社の太陽光発電関連業者が倒産しているとのことです。

もちろん、業者が倒産した場合にはその後のメンテナンスなどのアフタフォローを受けることができませんし、最悪のケースで工事前だった場合には頭金を持ち逃げされてしまうケースもあります。

このような事態は絶対に避けなければいけませんので業者選びは慎重に行う必要があります。

企業の倒産リスクを完璧に見抜くことは困難ですが、多くの倒産する企業に共通する傾向はあります。

倒産する業者によくみられる傾向

- 無償でかつ長期間のメンテナンスなどの無茶なサービスを提案する

- 過度に安い、または高い提案をする

- 契約を急かしてくる

このような「そのとき売れればいい」という営業方針の企業が数年後に倒産しているというケースが多いです。

また、帝国データバンクの調査では、業歴5~10年未満の会社が倒産しているケースが最も多いとの発表もありました。

一概に業歴の浅い会社は危ないと決めつけられるものではありませんが、若い会社の場合にはより一層慎重になったほうがいいでしょう。

太陽光発電業界では2つのパターンで、悪徳業者の提案が横行しています。

- 知識がないお客様に対して、高く売りつける

- とにかく安く前金で売り、倒産

前者の高額な提案についてはソーラーパートナーズは相場価格を公開したり専門アドバイザーが相談に乗ることで、一人でも損する方が減るように取り組んできました。

後者の倒産問題についても、ソーラーパートナーズの加盟店は審査済みの優良業者のみなので解決策となっています。

それでも不安だというお客様のためにソーラーパートナーズは「あんしん完了保証」のサービスを新しく始めました。

これは当社の無料見積り比較を利用したお客様に対し、「工事の完了を保証する」という内容です。

一般的な見積りサイトでは、このようなサービスを実施したらすぐに赤字が出てしまうと思います。

ソーラーパートナーズは審査済みの優良業者を紹介するからこそ、このようなサービスを提供できるのです。

デメリット11.

パネルの重さによって屋根に負荷がかかる

メーカーによっても異なりますが標準的な太陽光発電のパネルは1枚あたりだいたい15kg程度です。

住宅の屋根だと20枚程度になることが多いですが、その場合には屋根全体に300kg程度の負荷がかかることになります。

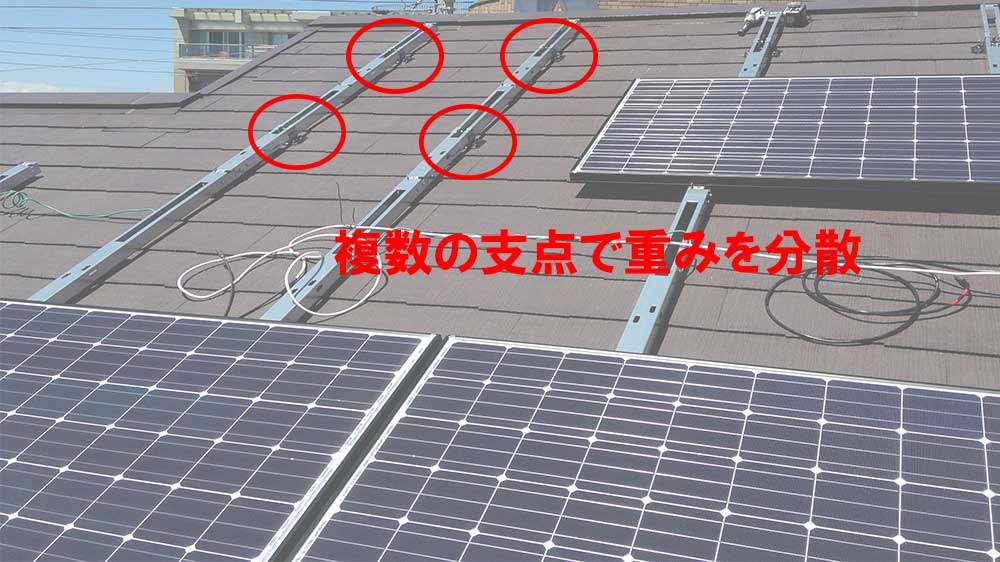

とはいえ、太陽光発電の荷重は一点に集中するわけではありません。

元々構造上不安があるような住宅でなければ、太陽光発電パネルの重さが建物の耐久性に悪影響を与えるということは考えにくいです。

(ちなみに太陽光発電パネルは瓦のおよそ三分の一程度の重さしかありません。)

実際に、住宅リフォームをする際には建築確認といってその家をリフォームして大丈夫かどうかを判断する必要があるのですが、太陽光パネルの設置についてはその建築確認も国が不要と決めています。

それでも太陽光発電パネルの重さが気になるという方は、メーカーを選定する上でソーラーフロンティアなどの重たいパネルを避けて選ぶということをお勧めします。

デメリット12.

確定申告、固定資産税が必要になるケースもある

太陽光発電が所得税、固定資産税の対象となるケースがあります。

まず、所得税ですが、太陽光発電は売電によって収入を得られるため、その分が雑所得として課税対象となることがあります。

給与所得者の場合、雑所得が年間20万円を上回ると確定申告が必要となります。

固定資産税に関しては屋根上に置くタイプの一般的な太陽光発電は課税対象外ですが、屋根材一体型という太陽光発電パネルが屋根材の役割も果たしているタイプの設置形態の場合には課税対象となります。

実際には課税対象となることはほとんどない

10kW未満の住宅用太陽光発電の場合、太陽光発電が課税対象となることはほとんどありません。

まず所得税に関しては、住宅用の規模で課税対象となる20万円以上の売電による所得を得ることは不可能に近いです。

なぜなら、10kW未満の太陽光発電は、ご家庭で使用して余った分だけが売電できる「余剰買取制度」である上、

雑所得からは太陽光発電の導入に必要になった費用が経費として計上できるからです。

ちなみに、太陽光発電の法定耐用年数は17年ですので、総費用÷17年が費用として計上されます。

固定資産税に関しては、課税対象となる屋根材一体型のパネル自体が珍しく、主流は屋根置き型と呼ばれる、課税対象外の設置形態です。

一部例外はありますが、住宅用太陽光発電を導入する際には税金のことは気にしないで問題ありません。

デメリット13.

試乗・試着ができない

太陽光発電の最大の弱点は、事前に試すということができないことだと思います。

車の購入を検討する時なら一度は試乗しますよね。購入する前に試すことができれば、買ったあとに落胆することもないでしょう。

もちろんNEDOの発電シミュレーションで、細かい地点での角度別、方位別の日射量を元にした発電量を事前に確認することができます。

でもあくまで紙の上のこと、価格が高いとなればなおさら、このシミュレーションは本当なんでしょうかと疑いたくなるのもわかります。

無料トライアルみたいにまず設置してみて、良ければそのまま採用みたいなことができれば最高なのですが、それもできません。

あくまで予測をもとに購入をしなければなりません。やはりこれは大きなデメリットだと思います。

シミュレーションを勝手に調整されていたら、いざ設置したあとに想定より発電量が少ないということが起きてしまうからです。

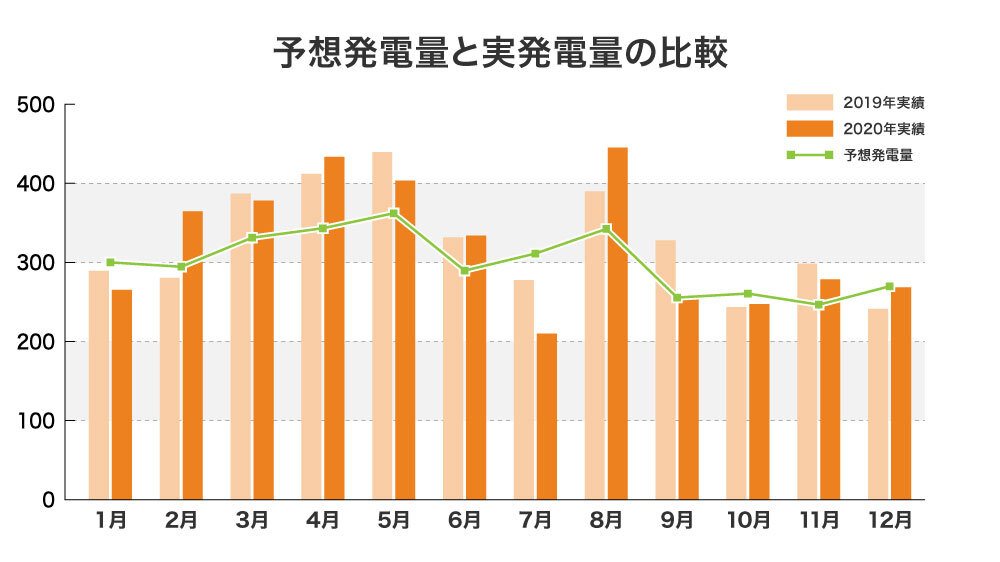

ですので私が直接説明する際は、我が家の実際の発電量データと、検討時の発電シミュレーションデータ両方を必ずお見せするようにしています。(以下のグラフが実際のものです。)

予想発電量と、実際発電量(2019年と2020年)の比較。想定よりもよく発電しているのがわかる。

太陽光発電のデメリットのまとめ

太陽光発電のデメリットをまとめると以下の通りです。

- 設置費用が高い

→ソーラーローンを使えば自己負担0円で導入可能。地方自治体によっては補助金もある。 - 反射光トラブルのリスクがある

→北面以外に設置するなら心配いらない。 - 発電量が天候に左右される

→年単位で考えれば発電量は安定している。 - メンテナンスが必要になる

→経済メリットの一部をメンテナンス費用として積み立てておくと安心。 - 設置が向いていない家もある

→設置に向いているかどうかは複数社に話を聞いて確認するのがいい。 - 出力制御が起きる可能性がある

→10kW未満で出力制御が発生するリスクはほぼない。 - 詐欺・騙されるリスクがある

→相場価格と比較すれば安心。不安ならソーラーパートナーズに相談。 - 雨漏りなど施工不良のリスクがある

→業者選びが重要。激安や下請け工事の業者はおすすめしない。 - パワーコンディショナーの設置場所が必要になる

→設置スペースが気になるなら屋外型パワコンがおすすめ。 - 業者の倒産リスクがある

→経営状況も踏まえて業者を選ぶのが重要。 - 屋根にパネルの重さがかかる

→重さは一点にかかるのではなく分散されるから問題ない。どうしても気になるなら軽いメーカーを。 - 確定申告、固定資産税が必要になるケースもある

→住宅用で課税対象となることはほとんどない。 - 試乗、試着ができない

→太陽光設置者の発電量を見てイメージを掴むと良い。

産業用太陽光発電について

住宅用と産業用の違い

10kW未満の太陽光発電を「住宅用」、10kW以上の太陽光発電を「産業用」と呼ぶことが多いです。

(「住宅用」「産業用」というのはあくまで呼び名で、住宅の屋根に10kW以上の太陽光発電を設置することも可能です。)

住宅用と産業用では売電価格、売電期間が以下のように異なります。

| 区分 | 容量 | 売電価格(/kWh) | 消費税 | 売電期間 |

|---|---|---|---|---|

| 住宅用 | 10kW未満 | 15円 | 税込 | 10年間 |

| 産業用 | 10kW以上50kW未満 | 10円 | 税別 | 20年間 |

| 50kW以上250kW未満 | 9円 |

2020年から50kW未満は余剰買取制度のみ

10kW以上の産業用太陽光発電は、2019年度までは余剰売電(発電した電気をまずは自家消費して余った分だけ売電する制度)と全量売電(発電した電気を全て売電する制度)を選ぶことができました。

しかし、2020年度から、産業用であっても50kW未満の太陽光発電は全量売電が廃止となり、余剰売電のみとなっています。

また、10kW以上50kW未満の太陽光発電については、発電した電気の30%以上を自家消費することが必須要件となっています。

この制度変更によって、10kW以上50kW未満のいわゆる「ミドルソーラー」と呼ばれる太陽光発電所は今後建設が激減すると考えられています。

なぜなら、ミドルソーラーは土地に設置をする「野建て」がほとんどですが、野建ての場合、つくった電気を自家消費することはほとんどの環境では難しいからです。

2020年を堺に産業用太陽光発電投資のブームは終息し、今後は普及価格帯まで設置費用が下がった住宅用太陽光発電の比率が高まっていくことになると考えられます。

忘れてはいけない卒FITのこと

卒FIT=固定買取期間が終了すること

太陽光発電を導入するのであれば、忘れてはいけないのが「固定買取期間終了後はどうするのか」ということです。

住宅用太陽光発電の場合には太陽光発電を設置して10年後に固定買取期間が終了、いわゆる卒FITを迎えます。

卒FITを迎えると、それまでのように決まった価格での売電ができなくなります。

大手電力会社などは卒FIT後の電気の買取をしていますが、卒FIT後の買取価格は9.3円kWh程度と、固定買取期間中の売電価格よりはだいぶ安くなります。

卒FIT後は蓄電池を導入して自家消費が一般的に

卒FIT後の買取価格は9.3円kWh程度ですが、一方で電力会社から購入する電気は34円程度です。(2024年現在)

当然、太陽光発電の電気は売電をするよりも自家消費をしたほうがお得ということになります。

そこで活躍するのが蓄電池です。

蓄電池を導入すると、太陽光発電でつくった電気を蓄電池に貯めて、夜間や雨天時にも使うことができるようになります。

卒FITを迎えたタイミングで蓄電池を導入すると工事代が2回分必要になってしまうので、最近では、太陽光発電導入時にセットで蓄電池も導入してしまうという方が増えています。

太陽光発電 その他の特徴

ここまでで触れることのできなかった太陽光発電の特徴についても簡単に補足します。

その他の特徴1.

HEMSと組み合わせて太陽光発電の電気を有効活用できる

HEMSと組み合わせると、更に太陽光発電の電気を有効活用できます。

HEMSには、主に「電気使用量の見える化」と「電化製品の最適制御」をする機能があります。

例えば、エコキュートをHEMSによって最適制御することによって、太陽光発電でつくった電気でお湯を沸かしたり、電気が足りないときは蓄電池に貯めておいた電気を使うといった運用を自動で行うことが可能になります。

HEMSについて詳しくは以下の記事にまとめてありますので気になる方はご確認ください。

その他の特徴2.

カーポートにも設置可能

太陽光発電は住宅の屋根だけでなく、カーポートに設置することも可能です。

特に、設置環境の問題などで住宅の屋根に太陽光発電を設置できないという方はカーポートへの設置を選ぶ方が多いです。

中にはあらかじめ太陽光発電とカーポートがセットになった「ソーラーカーポート」として販売している製品もありますので、今現在カーポートを所有していなくてもカーポートと太陽光発電の両方を同時に設置することができます。

また新築の方でカーポートだけでなくエクステリア一式がまだご自宅にない場合、姉妹サービスの外構・エクステリアパートナーズも合わせてご確認下さい。

その他の特徴3.

ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリングとは、農地において営農を続けながら太陽光発電を行うことを指します。

耕作地の地上3メートルほどの位置に藤棚のように架台を設置して、隙間をあけながら太陽光発電パネルを並べることによって、農作物に陽が当たるので、

太陽光発電と営農の両立が可能となります。

ちなみに、2020年度から、10kW以上50kW未満の太陽光発電は自家消費率30%以上が必須要件となりましたが、ソーラーシェアリングの場合は例外的に自家消費率の制限はありません。

ただし、年1回営農状況報告を各自治体の行政にする必要があったり、運用する規則が難しく、ここで全てを説明すことができないため、農地に設置をご検討している方はソーラーパートナーズまで直接ご相談ください。

詳しい知識を持ったソーラーアドバイザーが対応させていただきます。

その他の特徴4.

ペロブスカイト太陽電池に注目集まる

ペロブスカイト太陽電池とは「塗るだけで太陽電池ができる」といわれる新時代の太陽光発電です。

2009年に日本で開発されたということもあり、非常に注目されている新技術です。

ただし、量産、実用化はまだ実現していません。

期待の新技術ではありますが、実用化が何年先の話になるのかはわかりませんので、今太陽光発電を検討している方は今ある一般的な太陽光発電パネルの導入を考えたほうがいいのは間違いありません。

動画

「2分でわかる!太陽光発電のメリットデメリット」

太陽光発電のメリット・デメリットを動画でもまとめてみました。

よくある質問

変換効率とは、太陽光発電パネルの発電性能を表す最も大事な数字の一つです。

具体的には「面積あたりの出力」を表します。

なぜ「面積あたりの出力」が大事かというと、太陽光発電パネルを設置できる屋根面積には限りがあるからです。

限られた面積で最大限の発電量を得るために、変換効率が重要になります。

急斜面への設置など、周囲に迷惑をかけるリスクのある太陽光発電所を建設している業者がいるのは事実です。

このようなモラルを欠いた業者や発電事業者の排除は太陽光発電業界の今後の課題だと思います。

屋根にタンクがついているのは太陽熱温水器です。

太陽熱温水器は「太陽熱」を利用して「お湯を沸かす」もの、太陽光発電は「太陽光」を利用して「電気を生み出す」ものという違いがあります。

基本的には発電性能が高いメーカほど価格も高い傾向がありますが、その中でも海外メーカーはコスパに優れています。

ただ、「海外メーカーはなんとなく不安」という理由から敬遠される方もいますので、選ぶかどうかは人それぞれです。

また、発電性能が高くないパネルでも、屋根との相性が良く、設置枚数を増やせるのであればコスパが高くなります。

ご自宅にあっているメーカーを知りたいという方はお気軽にご相談ください。

まとめ

最後に改めて、太陽光発電のデメリットとメリットを確認しておきましょう。

太陽光発電にはメリットだけでなく、様々なデメリットがあるのは事実ですが、

いずれのデメリットも、適切な提案、適切な工事をしてくれる業者を選べば避けられるものです。

ソーラーパートナーズでは、厳しい審査や、独自の施工基準、経営状況のチェックなどをクリアした優良企業をお客様にご紹介することで、「後悔しない太陽光発電の業者選び」をサポートしています。

ご利用は無料ですので、太陽光発電を検討中の方は下記のフォームからお気軽にご依頼ください。