太陽光発電が消費税8%に間に合うのはいつの契約まで?「焦って契約」のリスクも説明

2019年10月1日(火)より消費税が10%に増税される方針です

安倍首相が2019年10月1日(火)より、消費税を現行の8%から10%へ引き上げる方針を表明しました。

太陽光発電は住宅や車などと同じ高額商品ですので、2%の増税はかなりのインパクトがあります。

しかし、業者から「消費税8%のうちに契約したほうがお得ですよ」とそそのかされて「なんとしても増税前に間に合わせなければ」と焦って契約をしてしまうと後悔する結果になりかねません。

この記事では消費税増税と太陽光発電の関係について解説します。

この記事でわかること

- 増税による設置費用の差

- 焦って契約することのリスク

- 消費税8%に間に合わせるための条件

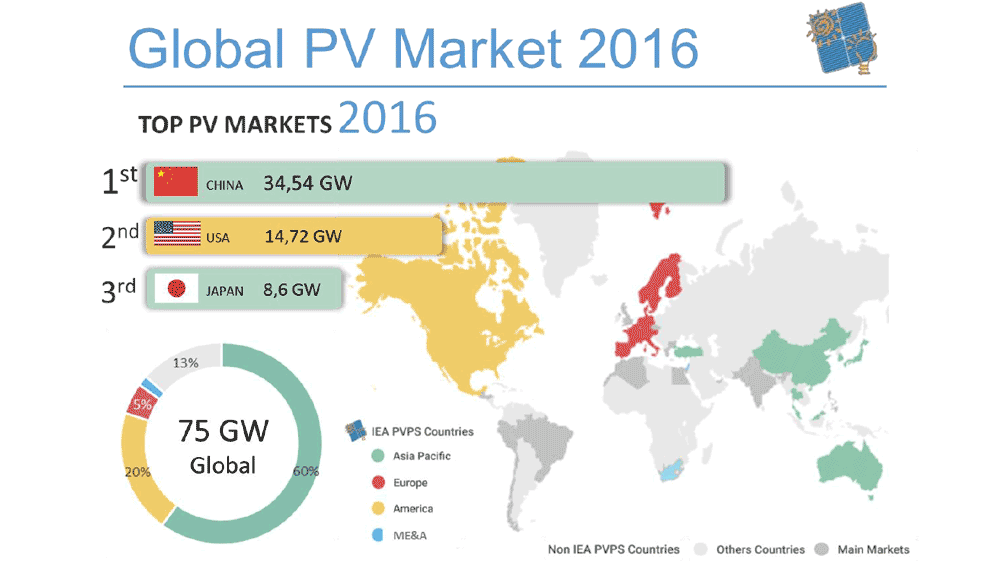

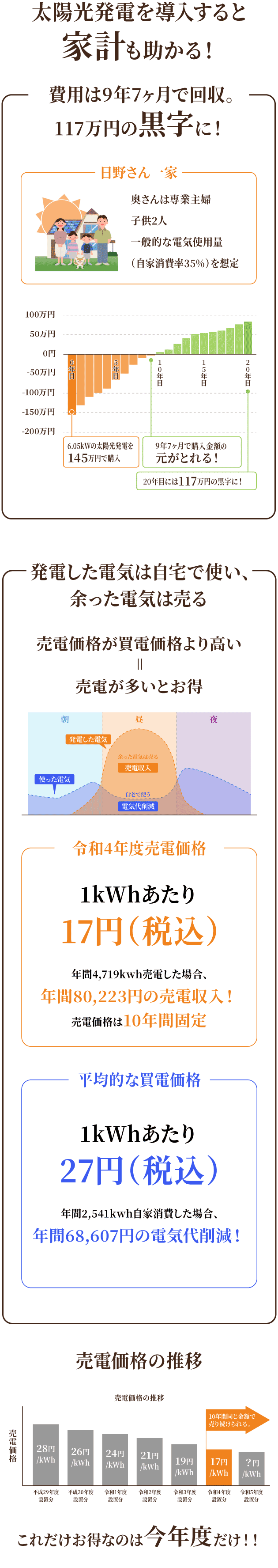

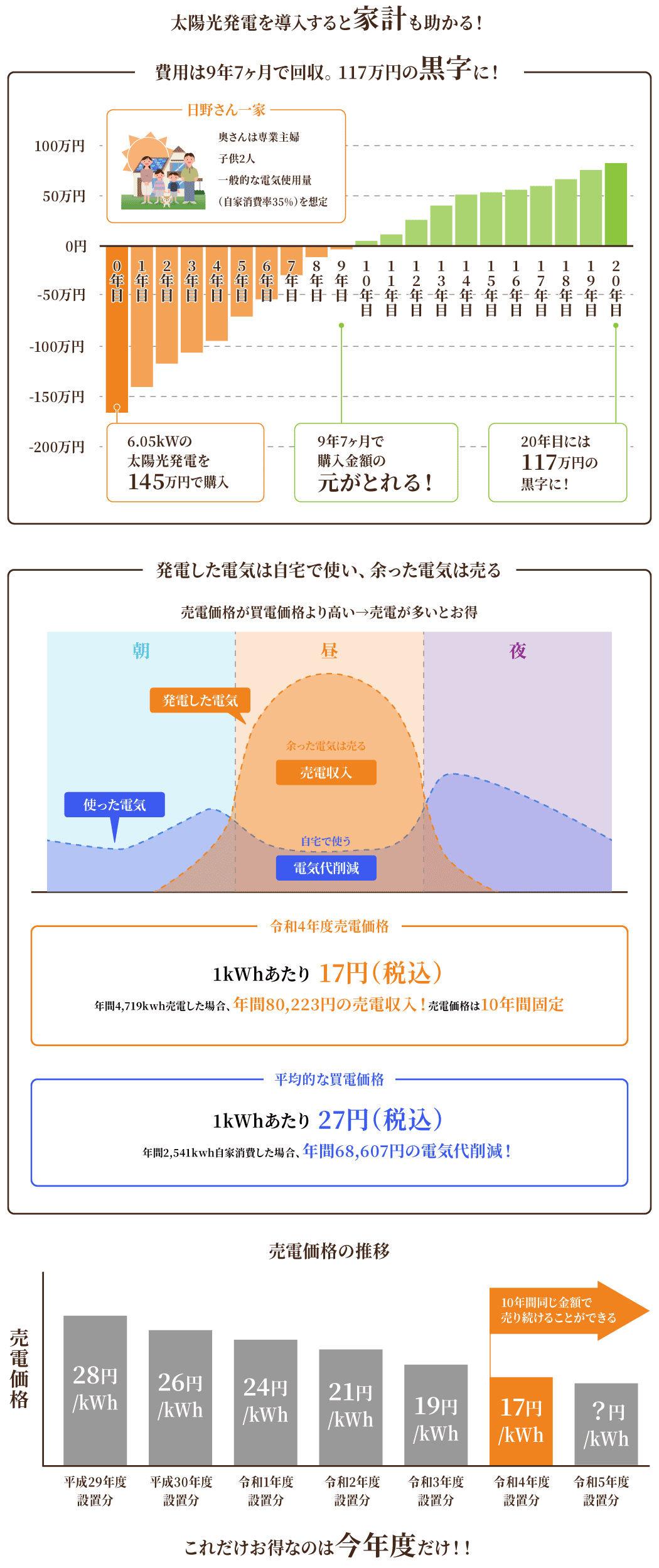

消費税が8%から10%に増税される太陽光発電への影響は約3万円

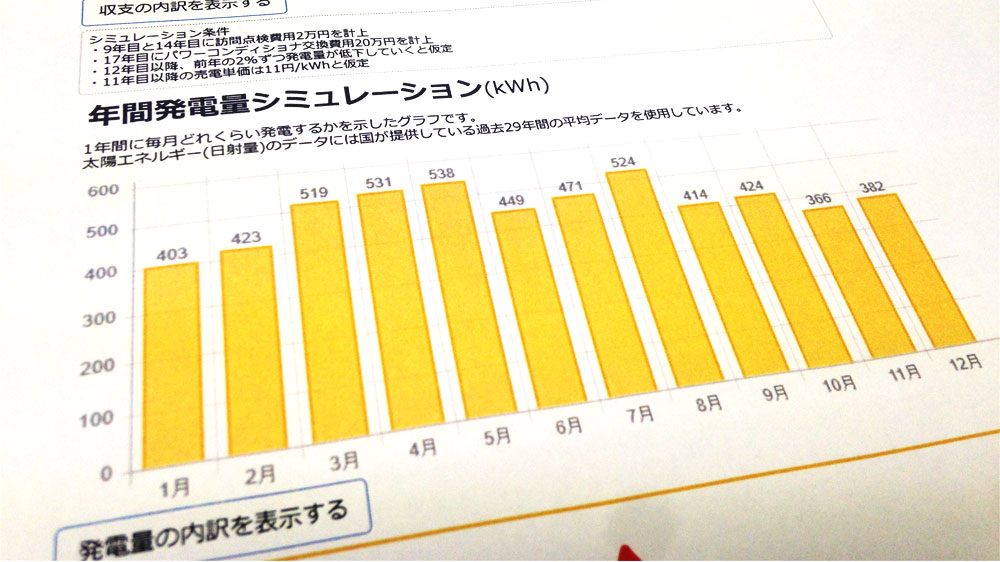

まずは増税前の消費税8%に間に合わせることで設置費用がどれぐらいお得になるのかを確認してみましょう。

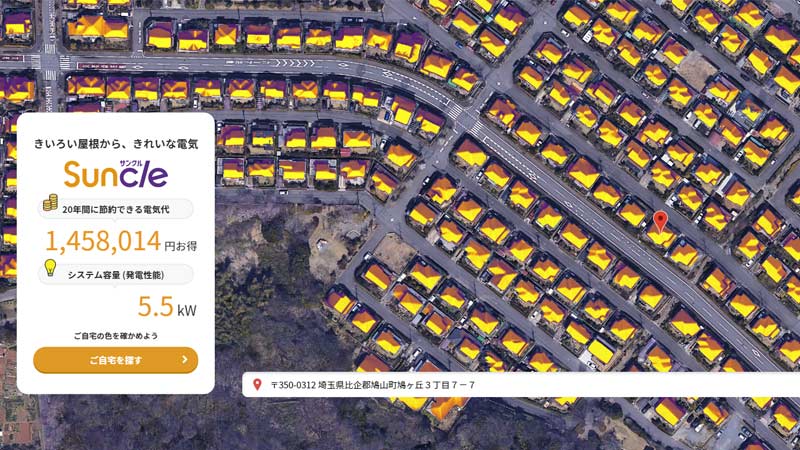

代表的なケースとして、現在最も選ばれているパナソニックHIT247Wを25枚、6.18kWを設置した場合を想定してみます。

パナソニックHITで6.18kWの現在の相場価格は税抜きで160万円程度です。

| 購入タイミング | 設置費用 | 税率 | 総額 |

|---|---|---|---|

| 消費税8% | 160.0万円 | 8% | 172.8万円 |

| 消費税10% | 160.0万円 | 10% | 176.0万円 |

| 差額 | 3.2万円 | ||

つまりパナソニックHITの6.18kWを相場価格の税抜き160万円で購入する場合、増税前の消費税8%に間に合わせることによって、32,000円お得に太陽光発電を設置することができます。

増税前に焦ると3万円以上損する可能性もある

既に太陽光発電の業者選びやメーカー選びが終わり契約内容が決まっているのであれば、わざわざ増税まで契約を遅らせるメリットはありません。

しかし、「これからじっくり検討していこう」という検討初期段階の方が、増税前に間に合わせようと焦って契約を進めると、以下のような理由から、かえって損をしてしまうリスクがあります。

焦って契約しないほうが良い理由

- 業者によって価格が300万円も違うことがある

- 同じkw数でもメーカーによって30万円程度の価格差がある

焦って契約しないほうが良い理由1

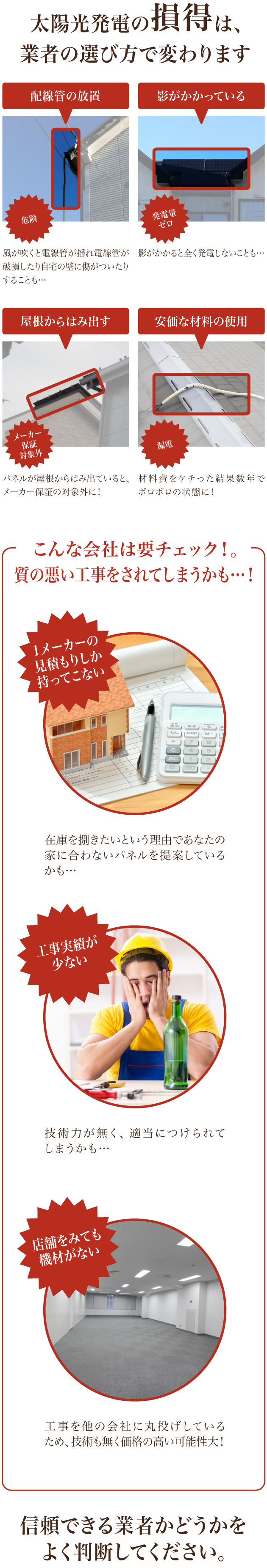

業者によって価格が300万円も違うことがある

増税前に焦って契約を進めることで考えられる一番のリスクは、十分な比較をせずに高いご提案であることに気づかずに契約してしまうことです。

太陽光発電は各家庭によって個別に提案をカスタマイズするオーダーメイド商品です。

そのため、実際に設置環境を確認しながらご提案ができる「訪問販売」の手法で営業を行う業者が多いです。

訪問販売業者は、販売価格がそのまま営業マンのお給料に反映される、いわゆる「コミッション制(歩合制)」という給与体系を採用していることが多く、その結果として、どれだけ高値で契約できるかを競うように営業をする会社が後を絶ちません。

例えば、2018年度にソーラーパートナーズにご相談いただいた設置検討者の中に、「カナディアンソーラー3.5kWで438万円」という提案を聞いている方がいました。

カナディアンソーラー3.5kWの相場価格はおおよそ102万円ですので、相場価格より336万円も高く提案されていたということです。

ここまで極端に高額なケースは稀ですが、増税が近づけば近づくほど「消費税が安い方がお得だから早く決めましょう」と契約を迫る会社は増えてくるはずです。

業者から急かされるままに焦って契約をすると、結果的に大変な不利益を被る可能性があります。

十分注意しましょう。

焦って契約しないほうがいい理由2

同じkw数でもメーカーによって30万円程度の価格差がある

提案を聞いているのがまっとうな業者だとしても、焦らずに何社か比較をしてみてから契約を考えるべきです。

何故なら、太陽光発電は同じkW数でもパネルのメーカーによっても大幅に価格や仕様が異なるからです。

例えば、東芝とカナディアンソーラーの相場価格を比較してみると、同じ6kWでも以下のような違いがあります。

| メーカー | kW数 | 設置費用 (消費税8%) |

|---|---|---|

| 東芝 | 6kW | 180万円 |

| カナディアンソーラー | 6kW | 150万円 |

| 差額 | 30万円 | |

ご覧の通り同じ6kWでもメーカーが違うだけで30万円の差があります。

東芝のパネルは現在市場に流通しているパネルの中で最も高額ですが、変換効率が高く限られた面積で多くのkW数を稼ぐことができるという特徴があります。

そのため、ほとんどの設置環境では他メーカーより多くのkW数を設置することができます。

しかし、「パネルの大きさや形が屋根にマッチするかどうか」によっては他メーカーでも同等のkW数を稼げる可能性があります。

kW数が同じ場合でも発電量に若干の違いはありますが、極端な差がつくことはありません。

同等のkW数を稼げるのであれば、コスト面に優れたメーカーを選んだほうが費用対効果は高くなります。

同等のkW数の太陽光発電でもメーカー選定によって、数十万円の差がつくことも珍しくありません。

増税前に無理に間に合わせようとするのではなく、じっくりとメーカーの比較、選定を行うべきです。

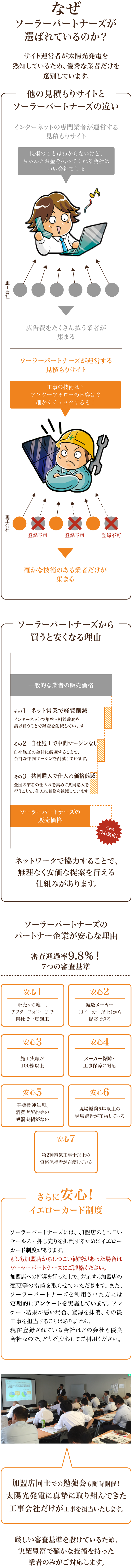

消費税10%に上がる前に消費税8%で太陽光発電を設置する方法

では焦らず検討するとして、太陽光発電の購入を消費税8%に間に合わせるにはどうすればいいのでしょうか?

前提として、消費税が10%に上がるのは2019年10月1日(火)からです。

しかし、太陽光発電は住宅や車と同様、店頭で買ってそのまま持って帰ることが出来ない商品なので、2019年9月30日(月)までに契約を完了させれば消費税8%の適用になるわけではありません。

消費税8%で太陽光発電を設置するためには、以下のいずれかの条件に間に合わせる必要があります。

消費税8%に間に合わせる方法

- 2019年3月31日(日)までに業者と契約をする(引き渡しは10月1日以降でもOK)

- 2019年9月30日(月)までに引き渡し(工事)を完了する

消費税8%に間に合わせる方法1

2019年3月31日(日)までに業者と契約をする(引き渡しは10月1日以降でもOK)

設置工事が増税後の10月1日以降になってしまったとしても、2019年3月31日(日)までに業者と契約を済ませていれば消費税8%が適用となります。

確実に消費税8%で太陽光発電を設置したいという方は、2019年3月31日(日)までに契約をする事をお勧めします。

消費税8%に間に合わせる方法2

2019年9月30日(月)までに引き渡し(工事)を完了する

契約が2019年3月31日(日)に間に合わなかった場合、必ず消費税が10%になってしまうかというとそうではありません。

増税前の2019年9月30日(月)までに引き渡し(設置工事)が完了すれば消費税8%が適用されます。

電力会社との連系(売電のスタート)は2019年9月30日(月)に間に合っていなくても問題ありません。

住宅用太陽光発電の設置工事は短ければ1日、長くても3日で完了させることができます。

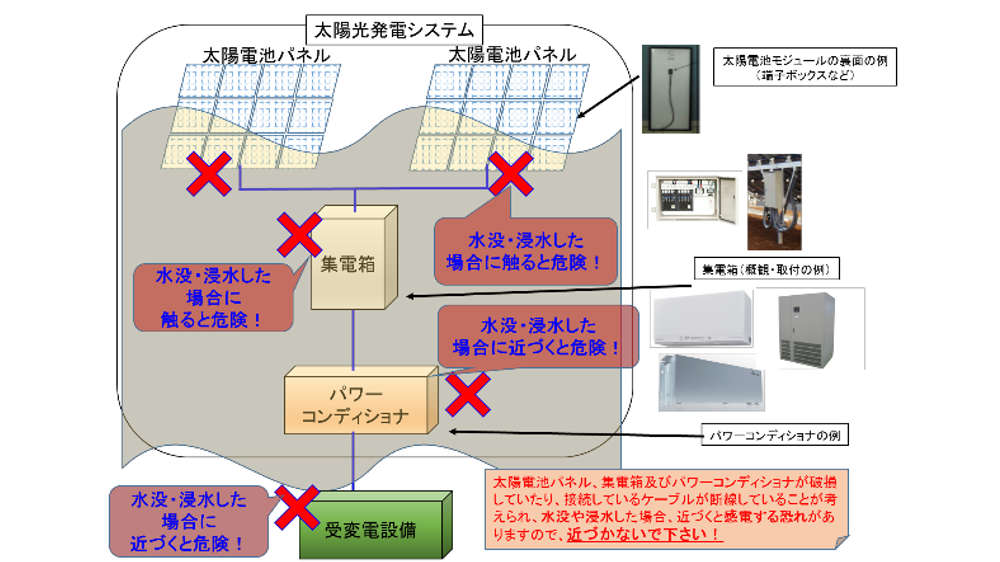

しかし通常、太陽光発電の業者と契約をしてから設置工事を行うまでには、以下の2つのステップが必要になります。

太陽光発電の設置工事前に必要な工程

- 電力会社に「売電契約」の申込みをする

- 国に「事業計画認定」の申請をする

じつはこの2つのうち、「2.国に『事業計画認定』の申請をする」に関して、国が申請を受理してくれるまでに半年ほど待たされる状態が続いています。

つまり、国の事業計画認定を受理するまでのスピードが今後も現状と変わらないとすると、2019年4月以降に業者と契約した場合、通常の方法では2019年9月30日(月)までの引き渡しに間に合わなくなってしまう可能性があるということです。

契約してから引き渡しまでの期間を短くするためには、契約をしてから工事までの流れを、以下のように変更するという方法があります。

事業計画認定申請の前の工事によって引き渡しまでの期間を短縮できる

通常は、『国の事業計画認定が受理されたのちに工事』を行いますが、契約してから引き渡しまでの期間を短くするために、『国の事業計画認定が受理される前に工事』を行うという方法があります。

通常の太陽光の手続き

(処理に必要な期間:平均10日)

(処理に必要な期間:平均5か月)

(工事期間1~3日)

引き渡しを早める方法

(処理に必要な期間:平均10日)

(工事期間1~3日)

(処理に必要な期間:平均5か月)

ただし、この方法には、以下の2つの注意点があります。

引き渡しを早める際の注意点

- 売電が始まる前に設備費用の支払いが発生する

- 保証がつかない期間が発生or実質的な保証期間が短くなる

引き渡しを早める際の注意点1

売電が始まる前に設備費用の支払いが発生する

国の事業計画認定が受理される前に工事を行う際の注意点の1つ目は、売電が始まる前に設備費用の支払いが発生してしまうということです。

国の事業計画認定が受理される前に工事を行った場合、工事完了から売電開始まで一定の期間が必要となります。

しかし、業者に対しての設置費用の支払いについては、売電開始を待たずして発生するのが一般的です。

売電開始前に支払いが発生すると聞くと、「売電収入が得られる前に、設置費用の支払いが発生するのはおかしい」と思うかもしれません。

しかし、太陽光業者からすると商品を仕入れの支払を済ませていますので、施主から代金の回収をしないと資金が回らなくなってしまうという事情があります。

国の事業計画認定が受理される前に工事を行う場合には、設置費用の支払い時期について、業者がどこまで柔軟に対応できるかを予め確認しておくのがおすすめです。

引き渡しを早める際の注意点2

保証がつかない期間が発生or実質的な保証期間が短くなる

国の事業計画認定が受理される前に工事を行う際の注意点の2つ目は、保証がつかない期間が発生または、実質的な保証期間が短くなるということです。

太陽光発電は各メーカーが「システム保証」「パネルの出力保証」を用意しています。

また、雷や台風などの自然災害による故障についても別途、「自然災害補償」が用意されています。

保証期間は各メーカーにより異なりますが、「システム保証」は15年間、「パネルの出力保証」は25年間、「自然災害補償」は10年間で設定しているメーカーが多いです。

この保証期間の開始日は「引き渡し日」で設定しているメーカーと「実際に連系が始まった日(売電ができるようになった日)」で設定しているメーカーに分かれます。

| メーカー | システム保証開始日 | 自然災害補償開始日 |

|---|---|---|

| 東芝 | 引き渡し日 | 引き渡し日 |

| カナディアンソーラー | 連系日または設置日から3か月後のいずれか早い方の日付 | 連系日または設置日から3か月後のいずれか早い方の日付 |

| パナソニック | 連系日 | 連系日 |

| シャープ | 連系日 | 連系日 |

| 長州 | 連系日 | 連系日 |

| ソーラーフロンティア | 連系日 | 連系日 |

| 京セラ | 連系日 | 連系日 |

| 三菱電気 | 連係日 | 連係日 |

| Qセルズ | 連系日 | 連系日 |

保証開始日が「引き渡し日」の場合、売電開始後の保証期間が短くなる

保証期間の開始が「引き渡し日」のメーカーの場合、万が一売電が始まる前に製品が故障した場合にも保証対象になるメリットがあるという反面、売電を開始する頃には、すでに保証期間がだいぶ過ぎてしまうデメリットがあります。

保証開始日が「連系日」の場合、売電開始までは保証対象外

その反対に、保証期間の開始が「実際に連系が始まった日(売電ができるようになった日)」のメーカーの場合、増税を理由に引き渡しから売電が始まるまでの期間が長引いてしまっても、売電開始前に保証期間が短くはなりませんが、万が一売電開始前に故障してしまった場合には保証対象外になってしまうリスクがあります。

それぞれ一長一短ですが、いずれにしても引き渡しから連系開始までの期間は短い方がベターです。

まとめ

太陽光発電の設置を増税前に間に合わせる方法についてもご案内しましたが、冒頭でもお伝えしたように、消費税が10%に増税されるからと言って焦って契約を進めるのはおすすめできません。

必ずいくつかの業者を比較をした上で、判断するようにしましょう。

ちなみに2014年4月に消費税が5%から8%に増税されたときは、消費税増税による駆け込みはそれほど起きませんでした。

駆け込みが起きるほどのインパクトではないのですが、3万円というのは庶民にとっては十分な大金です。

冷静に検討し賢く購入することで家計を守る一つの手段となりますので、増税前に間に合うのであればぜひ消費税も意識しながら検討していただきたいと思います。

記事の内容でご不明な点がある場合や、見積の比較ができる業者のご紹介、アドバイスをご希望であればソーラーパートナーズのアドバイザーまでお気軽にご依頼ください。