太陽光発電 売電制度を徹底解説。余剰買取制度とは?電気代削減との使い分けは?

こんにちは!

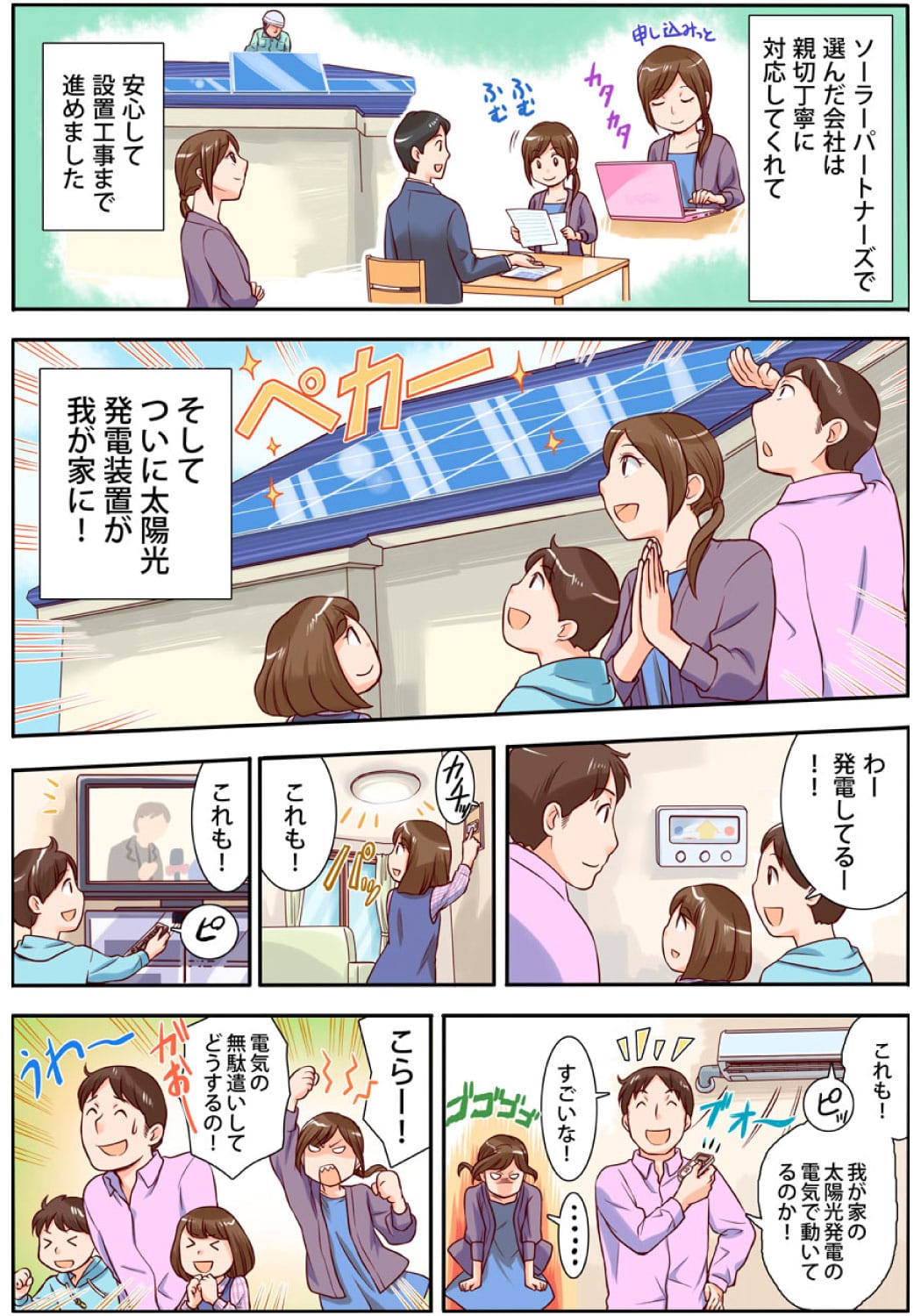

「太陽光発電と蓄電池の見積サイト『ソーラーパートナーズ』」記事編集部です。

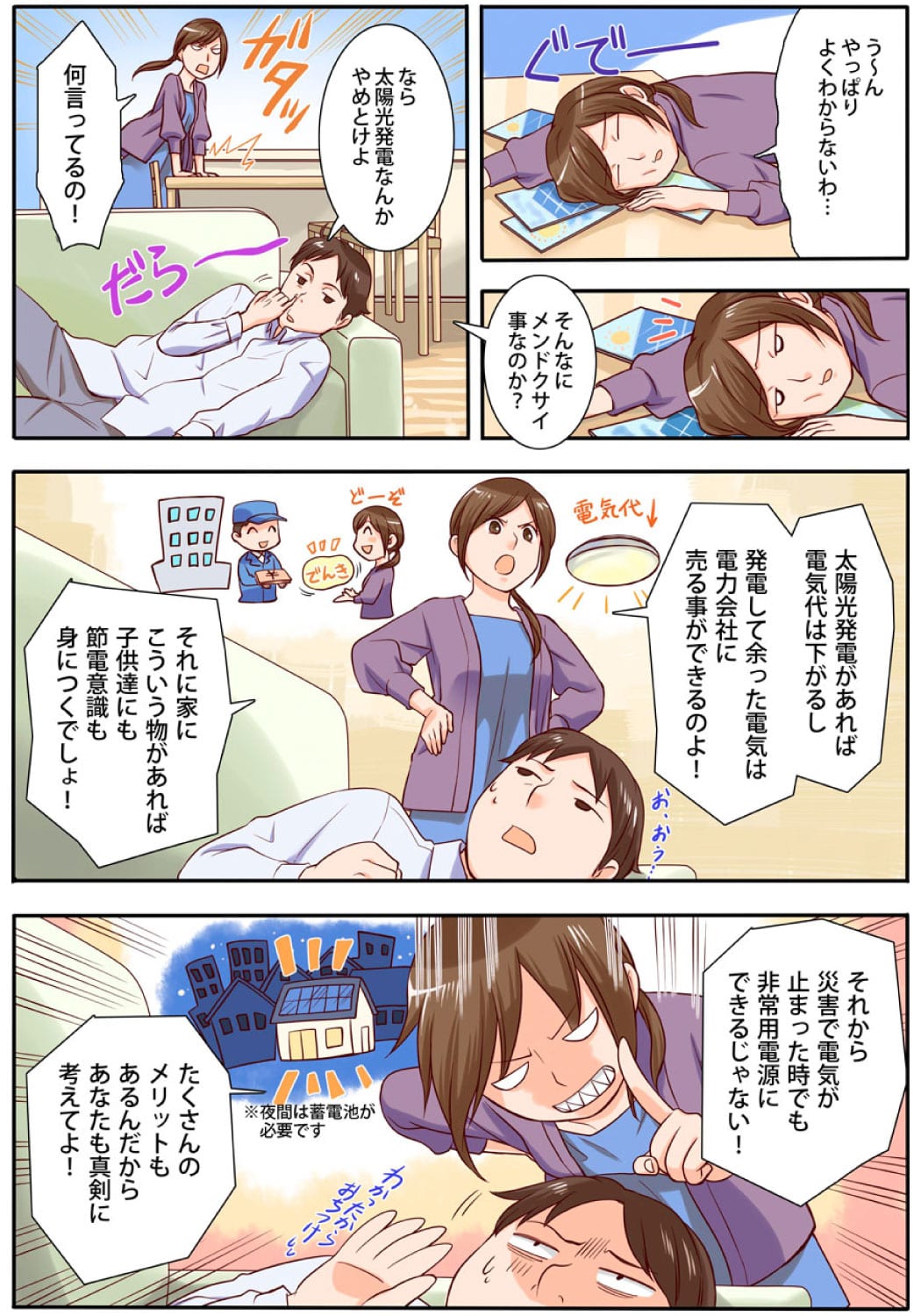

太陽光発電は売電や電気代削減効果でお得とは聞いたけど、その仕組みがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、太陽光発電の売電価格について、詳しい仕組みを解説していきます!

太陽光発電自体の仕組みをざっくり理解したい方はこちらの関連記事がお勧めです。

2025年太陽光発電の売電価格

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 売電期間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 売電価格 | 10kW未満 | 19円/kWh | 17円/kWh | 16円/kWh | 16円/kWh | 15円/kWh | 10年間 |

| 10kW以上50kW未満 | 12円/kWh | 11円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 20年間 | |

| 50kW以上250kW未満 | 11円/kWh | 10円/kWh | 9.5円/kWh | 9.2円/kWh | 8.9円/kWh | 20年間 | |

また2025年度から初期投資支援スキームに制度が移行。より早期の投資回収が可能となりました。

| 年度・期間 | 10kW未満 | 10kW以上(屋根設置) |

|---|---|---|

| 2025年度(10月~3月):初期投資支援スキーム開始 | 24円(~4年) 8.3円(5~10年) |

19円(~5年) 8.3円(6~20年) |

| 2026年度 | 24円(~4年) 8.3円(5~10年) |

19円(~5年) 8.3円(6~20年) |

| 交付期間 | 10年間 | 20年間 |

太陽光発電の売電制度(固定価格買取制度)とは?

売電制度は太陽光発電が発電した電気を、東京電力などの電力会社が必ず買い取ってくれる制度です。

その際の売値(価格)は一定期間ずっと同じ(固定)であるため、固定価格買取制度(FIT)という名前になっています。

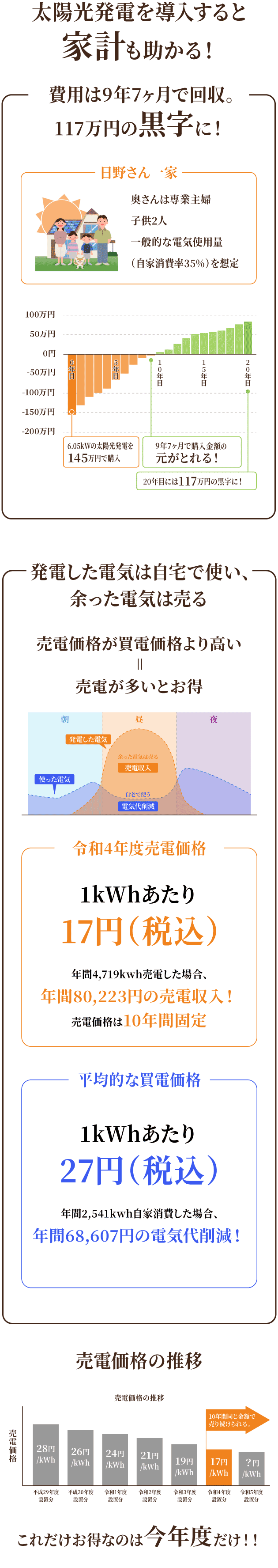

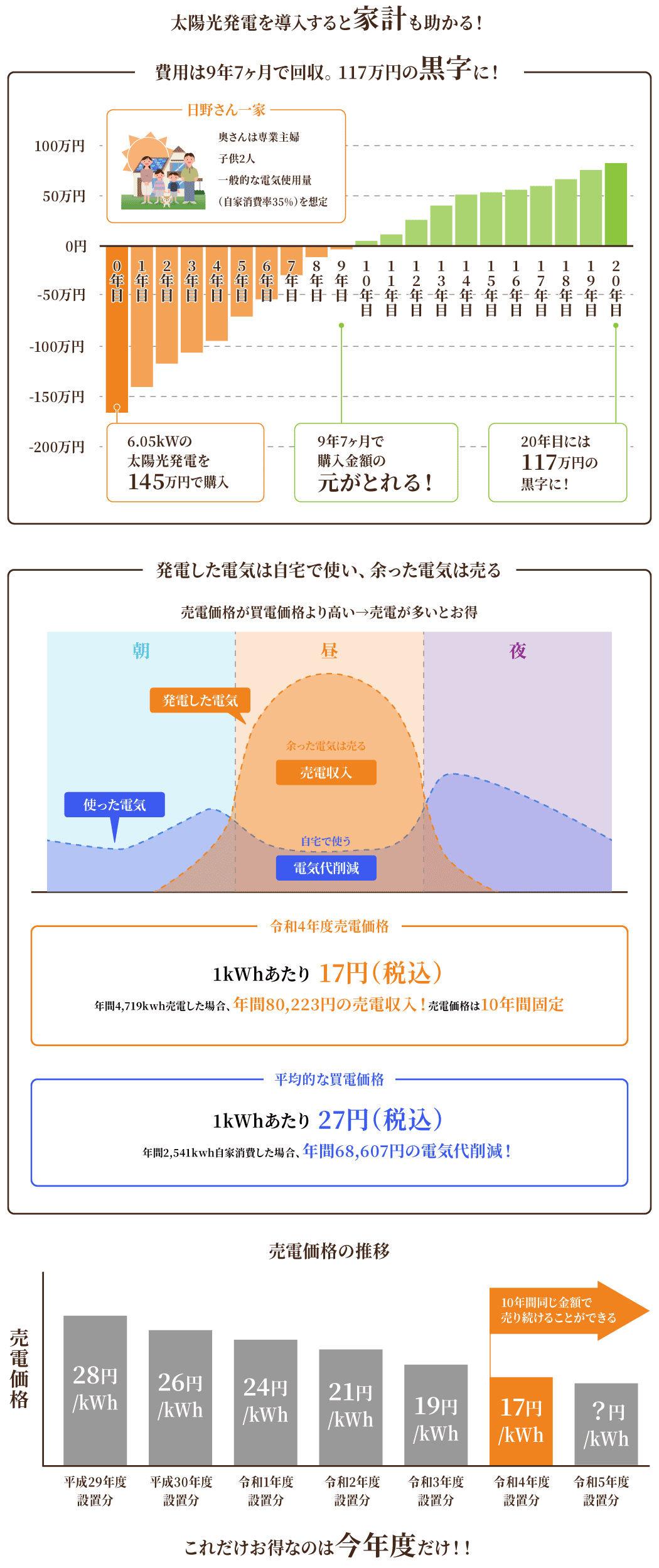

売電価格の下がり方

2022年度までは、年に2円ごと売電価格が下がっていましたが、それ以降は年に1円ずつ落ちています。

売電価格が落ちるということは、太陽光発電がお得ではなくなるという風に考える方もいると思いますが、それは誤りです。

この変化は、太陽光発電システムの価格が十分下がり、システムの価格が落ち着いてきたことを示しています。システム価格が下がるということは、補助金(売電)を与えなくても普及できるという考えの下、売電価格は徐々に落ちています。

つまり、ここから更なる太陽光発電の値下がりを待つ必要はないということです。

太陽光発電の売電期間(買取期間)とは?

売電期間は経済産業省が決めた売電価格が適用される期間のことです。

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 売電期間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 売電価格 | 10kW未満 | 19円/kWh | 17円/kWh | 16円/kWh | 16円/kWh | 15円/kWh | 10年間 |

| 10kW以上50kW未満 | 12円/kWh | 11円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 20年間 | |

| 50kW以上250kW未満 | 11円/kWh | 10円/kWh | 9.5円/kWh | 9.2円/kWh | 8.9円/kWh | 20年間 | |

住宅用太陽光発電の売電期間は10年です。

売電価格は太陽光発電の設置費用の下落に合わせて毎年度引き下げられますが、一度設置すれば太陽光発電設備の売電価格は売電期間の間ずっと一定のため、年度の変わり目の売電価格引き下げの影響は受けません。

売電期間があることで、太陽光発電の設置を検討する人が売電期間の収支を計算し、金銭メリットのめどを立てることができるようになっているのです。

売電期間を終えた後は、電力会社と個別に売電の契約を結んだり、蓄電池を導入して自宅で電気を消費するようになります。

太陽光発電の売電価格(買取価格)とは?

売電価格(買取価格)は太陽光発電で発電した電気を電力会社が買い取る時の価格(値段)です。

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 売電期間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 売電価格 | 10kW未満 | 19円/kWh | 17円/kWh | 16円/kWh | 16円/kWh | 15円/kWh | 10年間 |

| 10kW以上50kW未満 | 12円/kWh | 11円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 20年間 | |

| 50kW以上250kW未満 | 11円/kWh | 10円/kWh | 9.5円/kWh | 9.2円/kWh | 8.9円/kWh | 20年間 | |

売電価格の決め方は、基準価格を元に、設置した人に利益が出るような売電価格を経済産業省が算出し、毎年決定しています。

太陽光発電の売電方式(余剰売電・全量売電)とは?

太陽光発電の売電制度には余剰電力買取制度と全量売電制度の2種類あります。

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 売電期間 | 売電方式 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 売電価格 | 10kW未満 | 19円/kWh | 17円/kWh | 16円/kWh | 16円/kWh | 15円/kWh | 10年間 | 余剰売電 |

| 10kW以上50kW未満 | 12円/kWh | 11円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 10円/kWh | 20年間 | ||

| 50kW以上250kW未満 | 11円/kWh | 10円/kWh | 9.5円/kWh | 9.2円/kWh | 8.9円/kWh | 20年間 | 余剰売電or全量売電 | |

余剰電力買取制度とは?

余剰電力買取制度は発電した電気を家の中で使用し、使い切れなくて余った分(余剰電力)を売電できる制度です。

自宅で使うより余らせて売った方が得になるため、省エネ生活を心がけるようになるという効果があります。

また、2020年より10kW以上50kW未満の太陽光発電には条件が設けられています。

それは、自家消費比率を30%(余剰売電比率70%)にする、というものです。

国としてはできるだけ自家消費比率を高めることが理想のため、このような条件が設定されるようになりました。

10kW以下の太陽光発電については、上記のような条件はありませんのでご安心ください。

売電収入の詳しい説明についてはこちらの記事をご覧ください。

全量売電制度とは?

全量売電制度は発電した電気を全て売電できる制度です。

2021年からは制度が変わり、設置容量が50kW以上250kW未満の太陽光発電にしか適用されませんが、事業の見通しが非常に立てやすいため、大型の太陽光発電の普及に大きく貢献しています。

一方で、全量売電の場合は工事負担金(系統連系に必要な費用)が高くなるリスクが有ります。

売電できるのは再エネ賦課金のおかげ

どうして太陽光発電で発電した電気は高い金額で売電する事(買い取ってもらう事)ができるのでしょうか?

電力会社がビックリする位も儲けているからこのくらいは問題ないのでしょうか?

決してそんな事はありません。

実はこの買取費用は電力会社が全て負担しているのではなく、そのほとんどを国民全員で負担をしています。

「いや、自分はそんなお金払ってないぞ!」

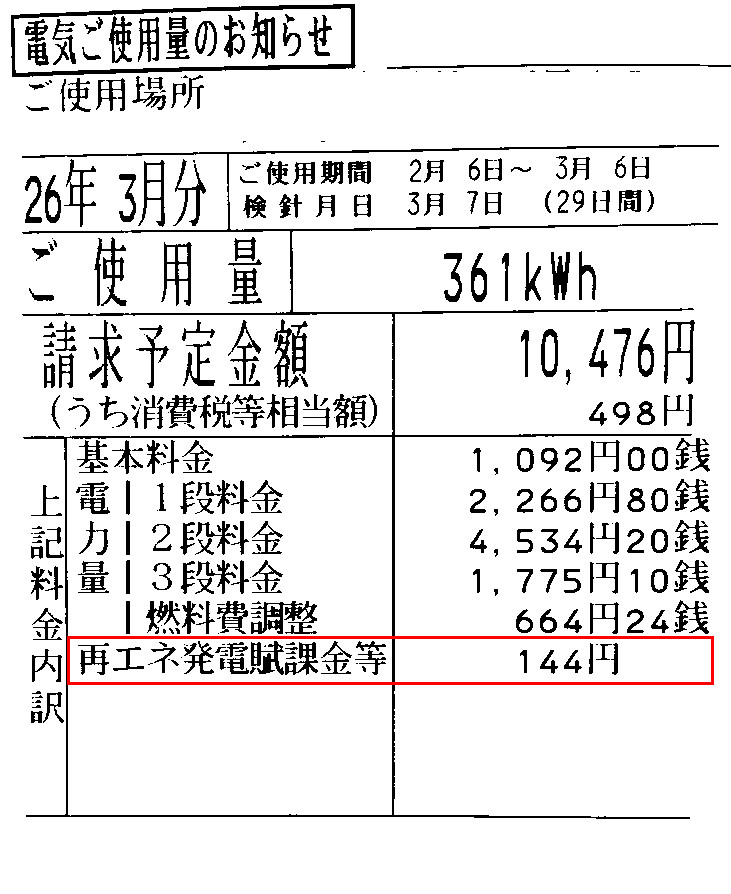

と思う方は毎月電力会社から届く電気代明細を確認してみてください。

『再エネ発電賦課金等』と言う項目があり毎月数百円支払っているはずです。

この再エネ発電賦課金、正式には再生可能エネルギー促進賦課金が太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーで発電した電気を売電する時に電力会社から支払われる金額の原資となっているのです。

太陽光発電で再エネ賦課金も安くなる

太陽光発電を導入すると再エネ賦課金の負担も安くなります。

何故なら、再エネ賦課金は電力会社から購入する電気量に応じて課金されますが、太陽光発電の電気を自家消費することで、購入する電気量自体が少なくなるからです。

太陽光発電を設置すると太陽光発電を普及させる為の費用の負担が減る、という制度が良いのかどうかはさておき、太陽光発電を導入すると再エネ賦課金含め、電気代がかなり安くなることは確かです。

再エネ賦課金が売電価格を支える仕組みについての詳しい解説はこちら。

売電期間終了後の売電価格はどうなる?

11年目以降(もしくは21年目以降)の売電価格は、選択肢次第ですが約11円と考えて良いと思います。

大手の電力会社の場合7-9円、その他新電力会社の高いところで11円前後で電気を買い取ってくれます。

売電制度における10kW未満(住宅用)と10kW以上(産業用)の違い

売電制度は設置容量が10kW未満か10kW以上かによって適用される区分がわかれています。

| 区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 売電期間 | 売電方式 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 売電価格 | 10kW未満 | 19円/kWh | 17円/kWh | 16円/kWh | 10年間 | 余剰売電 |

| 10kW以上50kW未満 | 12円/kWh | 11円/kWh | 10円/kWh | 20年間 | ||

| 50kW以上250kW未満 | 11円/kWh | 10円/kWh | 9.5円/kWh | 20年間 | 余剰売電or全量売電 | |

10kW未満の太陽光発電は、家の屋根に設置するケースがほとんどのため、『住宅用』と呼ばれています

10kW以上の太陽光発電は、空いている土地や、工場・アパートなどの屋根や屋上に設置するのが主流なため、『産業用』と呼ばれています。

空いている土地に設置する太陽光発電を「野立て」の太陽光発電と言います。

また10kW以上は便宜上『産業用』と呼ばれているだけで、家の屋根に10kW以上の太陽光発電を設置すれば、10kW以上の制度が適用されます。

10kW以上にすると売電価格が少し下がる代わりに売電期間が20年間になります。

一般的に太陽光発電は20年以上使うことを前提に考えることが多いため、10kW以上のほうが採算性が良くなります。

10kW以上が優遇されているのは、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及が急務なためです。

『太陽光発電の設置者の利潤が多くなるように配慮する』と法律の文面に書かれているくらいですので、この長い売電期間(買取期間)が設定されています。

どうして国は太陽光発電を厚遇しているのか?

ここまで見て頂くと、どうしてここまでして太陽光発電システムを普及させたいのか疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。

こんなに良い話だと「どこか騙されているのでは?」と疑いたくもなります。

元々はエネルギー自給率

国が太陽光発電を含む再生可能エネルギーの普及を進める理由は、エネルギー自給率の問題があるからです。

1973年に起こった石油ショックをきっかけに、1974年にサンシャイン計画が立ち上がり、太陽光発電の技術開発が積極的に行われるようになりました。

オイルショックが起こるまで、日本は石油・石炭にエネルギーを頼っていたため、他国の事情が少し変わるだけで自国のエネルギーが急に危機状態になる問題に直面したのです。

資源のほとんどを輸入に頼っている日本において食料自給率の問題は良く話題にされますが、じつはエネルギー自給率は食料自給率よりもはるかに低い状況です。

エネルギー自給率と食料自給率はどちらも1960年代は50%を超えていました。

食料自給率は現在39%と低下してしまっていますが、エネルギー自給率はたったの4.4%と驚異的な低さとなってしまっています。

エネルギー自給率は、常に外交的なリスクをはらんでいるため、少しでも高める必要があります。

日本が太平洋戦争に参戦したのも、連合軍に石油の輸入手段を封じられたことが一つの要因です。

エネルギー自給率が上がることで国の対外リスクを下げることができるため、日本は純国産エネルギーである太陽光発電を積極的に推進しているのです。

原発が今後どのような形になるにせよ、再生可能エネルギーは少しでも増やす必要があります。

温暖化対策

1990年頃から温暖化対策が大きく取り上げられました。

太陽光発電は火力発電などと比べ、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源として、さらに重宝されるようになりました。

東日本大震災以降の原発問題から火力発電比率が高まり、温暖化ガスの削減目標の達成は遠く離れてしまっています。

まとめ

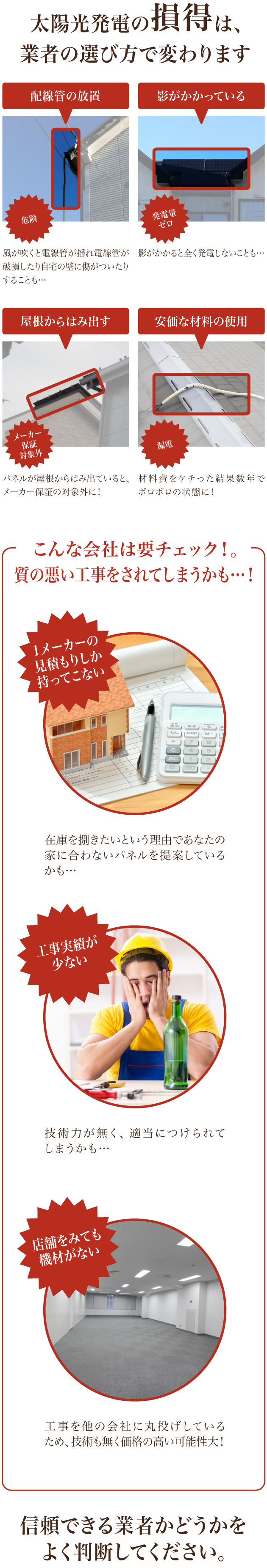

太陽光発電はもともと、エネルギー自給率や温暖化対策に大きく貢献できる力があったにもかかわらず、設置費用の高さからなかなか普及が進んでいませんでした。

売電制度によって設置者に金銭メリットが出るようになり、普及が一気に進んだのです。

先にも説明したように、売電制度は先に設置したほうが得になるように設計されています。

どうせ太陽光発電を買うなら、売電価格が高いうちに買った方が、売電収入は多くなります。

また、このページで出てきた収支のシミュレーションは国が想定している一番硬い価格ですので、実際はもっと安く設置することが可能なケースがほとんどです。

安く設置できれば当然、回収年数も短くなり20年目の利益も多くなります。

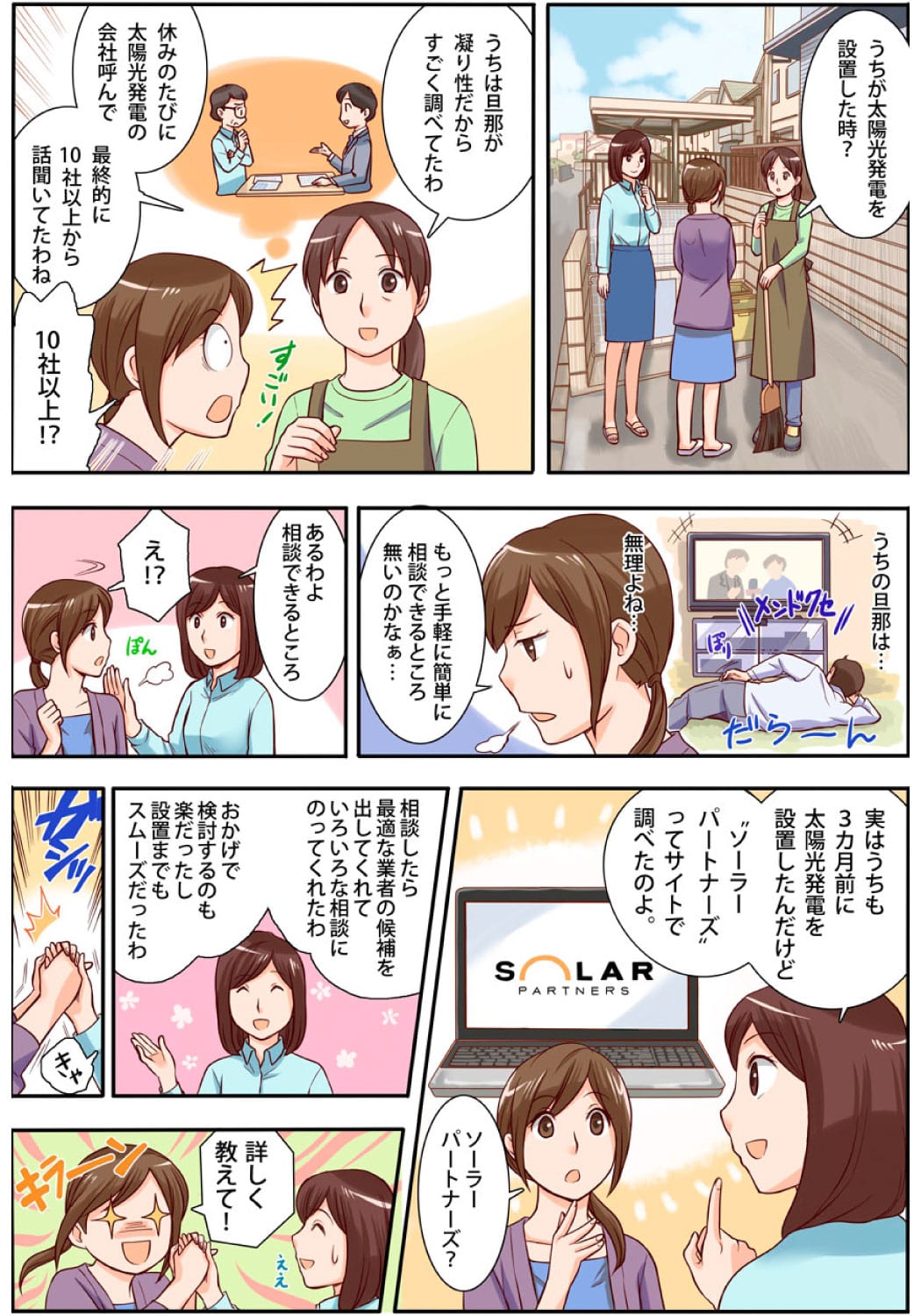

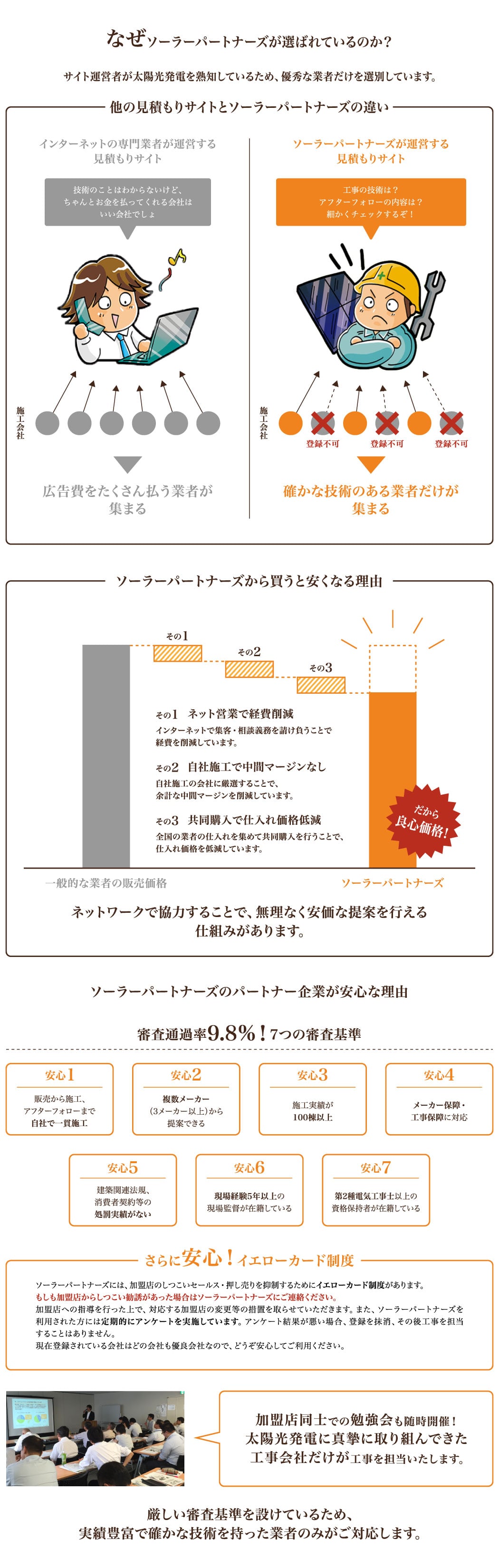

太陽光発電はオーダーメイド商品のため、見積依頼をしてみないと設置費用も収支もわかりません。

太陽光発電を設置できる環境をお持ちでしたら見積依頼をして、ご自宅でどれくらいの発電量が期待できて、売電収入がいくらくらいになるのかを見てみて下さい。