太陽光発電と蓄電池の仕組み 基礎知識を徹底解説!こども向けかんたんまとめも。

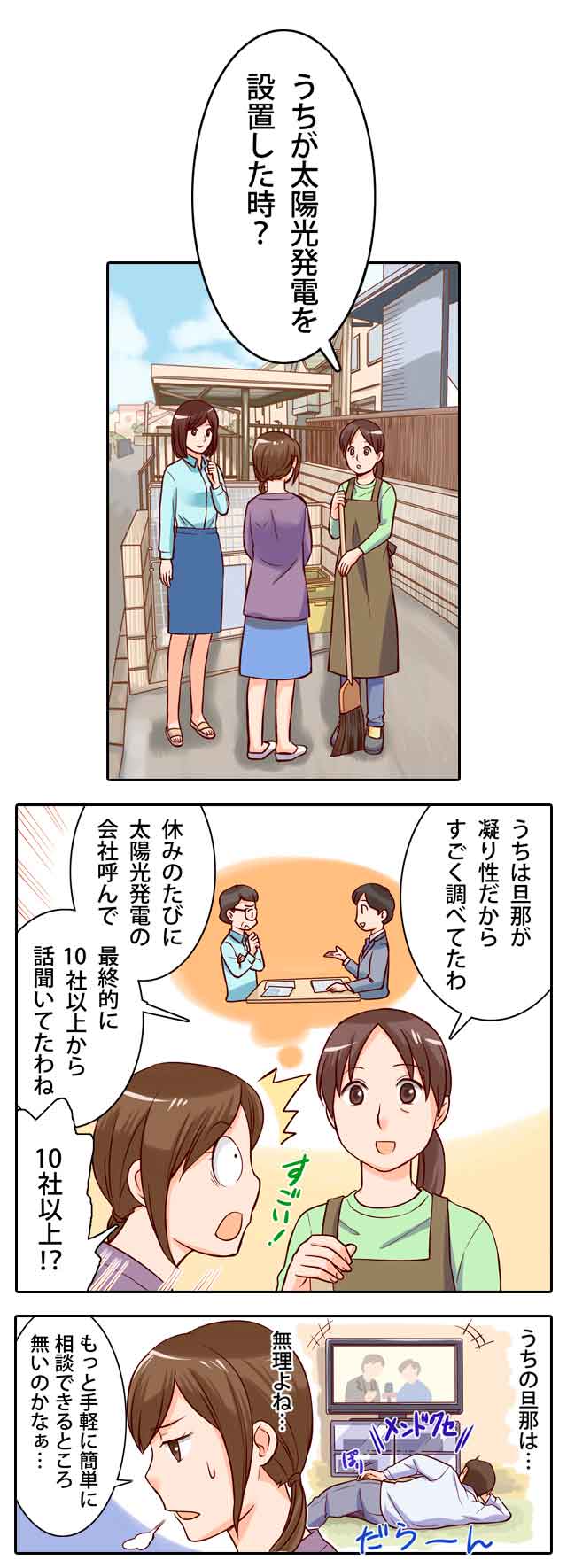

まとめ:太陽光発電は、太陽の光を受けて太陽光パネルが電気をつくる仕組みです。

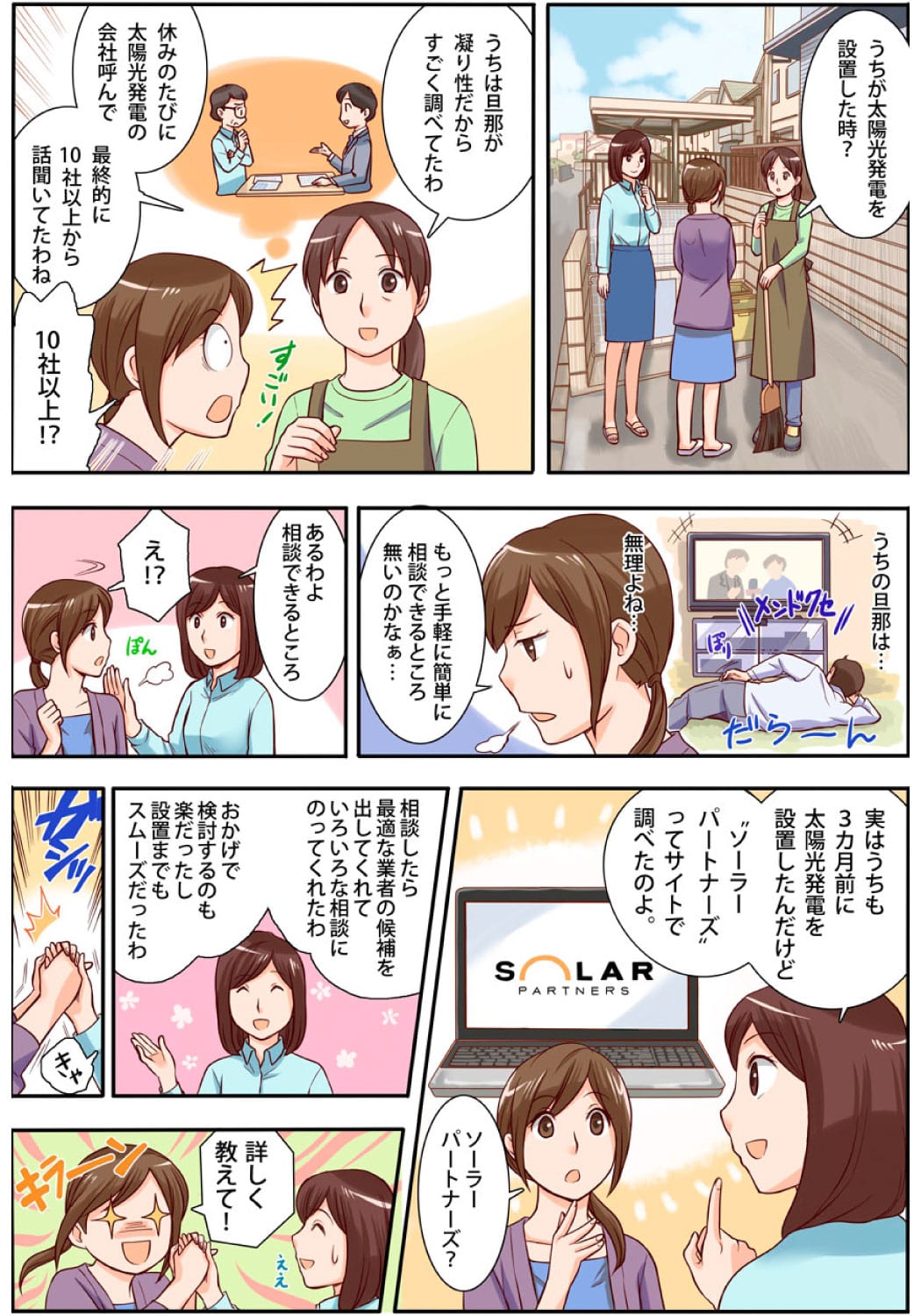

発電された電気は、家庭で購入する電気の代わりに使ったり、余った分を電力会社に売ることができます。

蓄電池を併用すれば、電気をためて夜間や停電時にも使用できます。

本記事では、

「太陽光発電の発電の仕組みってどうなっているのか?」

「太陽光発電の売電の話を聞いたけど、誰が負担してるのかな?」

というような様々な疑問にお答えします。

太陽光発電の仕組みは、物理的な仕組み、制度的な仕組み、システム的な仕組みと色々とありますがそれぞれなるべくわかりやすく、それこそ子供でも理解できるように詳しく解説したいと思います。

太陽光発電・蓄電池の専門アドバイザー相談してみませんか?

動画

「太陽光発電の仕組み 蓄電池の普及の仕組みを詳しく解説!こども向けかんたんまとめも。」

太陽光発電の仕組みについて動画でもまとめてみました。

太陽光発電システムの仕組み

太陽光パネルはとにかく光が当たると電気が生まれる不思議な板です。何か機械を動かしているのではなく、シリコンの自然現象を利用しているので故障することが少なく何十年も長い期間使うことができるのです。

太陽光発電システムの仕組み①

太陽光パネルの発電の仕組み

太陽光パネルの原料は半導体であるシリコンです。n型半導体とp型半導体という2種類の半導体をはり合わせ、それぞれ電気が流れる導線で結ばれています。

太陽光パネルに光が当たると、n型半導体のほうに「電子(マイナス)」が、p型半導体のほうに「正孔(プラス)」が集まるという動きが生まれます。そして、2つの半導体をつなぐ導線を伝わって、電子(マイナス)が正孔(プラス)のほうに移動するこの流れを使い、電気を取り出すのが太陽光パネルの発電の仕組みです。

太陽光発電システムの仕組み②

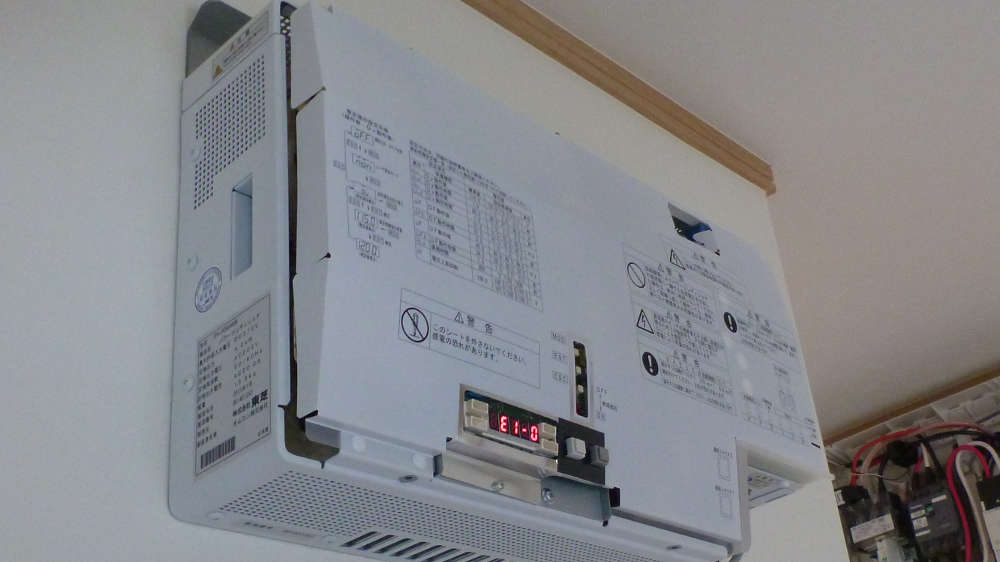

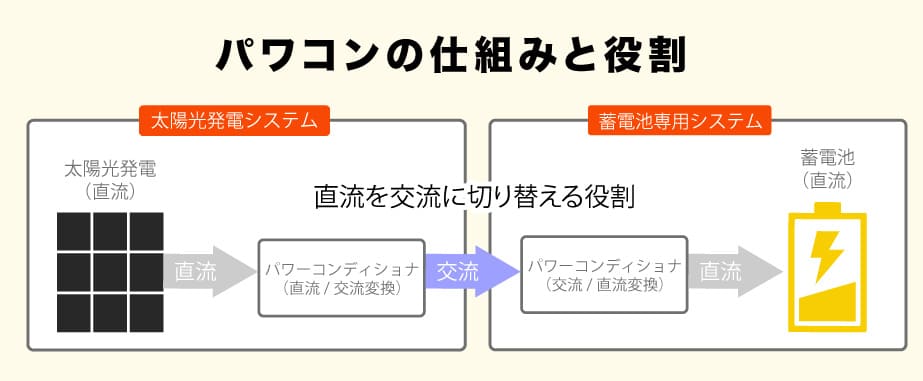

パワーコンディショナーの仕組み

太陽光パネルで発電された電気の流れ方は「直流」と呼ばれるものですが、家庭内で使うためにこれを「交流」に切り替えなけれなりません。

この直流を交流に切り替える機能を主として行っているのがパワーコンディショナーと呼ばれる機械になります。

太陽光パネルは上にある通り、半導体の光電効果を利用してのものですが、パワーコンディショナーは毎日せっせと切替作業を行ってくれていますので、一番消耗が激しく故障しやすい部分になります。

各回路の電圧調整をしてくれていたりと一番の働き者ですので、かつては10年前後で壊れると言われていましたが、ここ最近は各メーカー15年保証になっており、その耐久性も上がってきており安心です。

太陽光発電システムの仕組み③

逆潮流の仕組み

通常電気は電力会社の発電所から大きな鉄塔を経由して電線をつないで町の電柱を経由して電気が家まで流れてきます。これを潮流と言います。

山から海に川が一方向に流れていくのをイメージしてもらうとわかりやすいと思いますが、自宅に太陽光発電を設置して使いきれずに余った電気はこの流れに反して、大きな川の流れに戻っていくことになります。この基本的な一方向への流れに逆流していくことから逆潮流と呼ばれています。

大きな川の流れよりも、弱い流れで戻ろうとするとはね返されてしまうため、少しだけ強い力で戻る必要があるため、電圧調整が必要になってきます。

太陽光発電の売電の仕組み

自分の家の屋根で発電した電気が、自分の家で使いきれなくても無駄にならずに、電力会社が高い金額で余った電気は買ってくれます。電力会社はただ高い金額で買っていると潰れてしまうので、日本に住んでるすべての人からその分のお金を集めています。でも太陽光パネルを家につけてる人からも、つけていない人からも集めて、つけている人にだけお金が配られるので、少し不公平なやり方なのです。それでも国は太陽光発電を普及させようとしているのはなぜでしょうか?

太陽光発電の売電の仕組み①

売電収入の仕組み

太陽光発電で発電した電気は、分電盤に流れ込み優先的に家庭内で使用されます。そして使い切れなった電気は売電といって、電力会社に売ることができます。

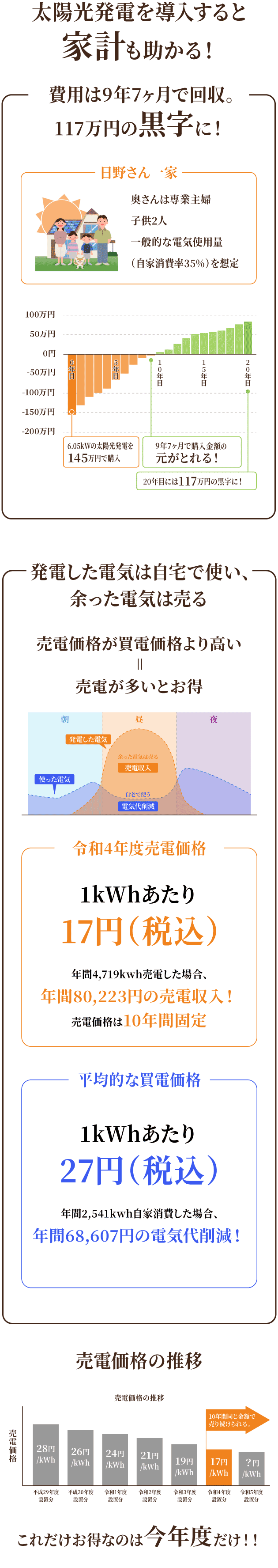

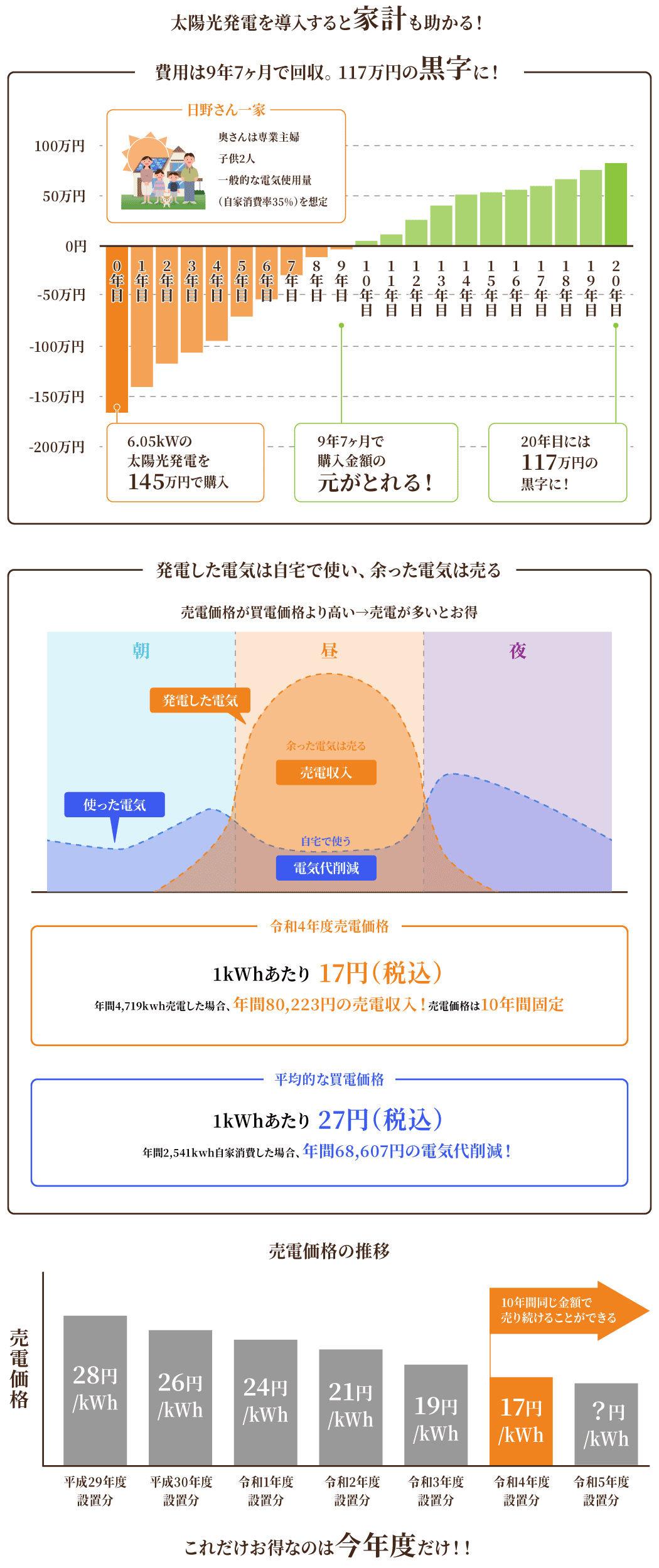

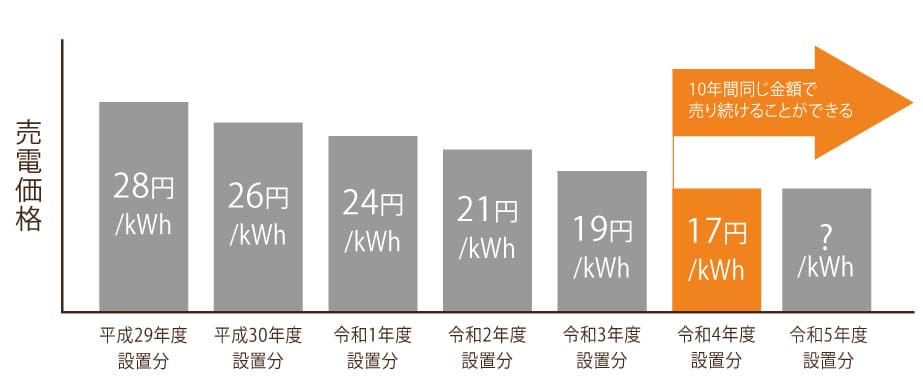

太陽光発電を設置導入した年度によって売電単価は変わってきます。(電力会社側からの視点では買取なので、買取単価ともいいます。)

ではこの売電して電力会社から振り込まれる収入(売電収入)は電力会社が負担しているのでしょうか?それとも税金で負担しているのでしょうか?

実はどちらでもありません。この売電収入の原資は、全国民からで普段の電気代の一部に組み込まれ徴収されています。

全国民から徴収し、太陽光発電を設置している方にだけ分配されているのです。

太陽光発電の売電の仕組み②

再エネ賦課金の仕組み

売電収入の原資は、全国民から再エネ賦課金という名目で、毎月の電気代の一部として、電気使用量に応じて徴収されています。

この再エネ賦課金は現在は3.36円×kWhとなっていますので、仮に月に270kWh電気を使用したとすると、270kWh×3.36円=907円となります。

再エネ賦課金は、売電収入の全てを負担しているわけではありません。

電力会社には各家庭で余った電気が電力網に流れ込んできている訳ですので、その分は火力発電など他の発電形式を使って発電をしなくて済んだことになります。

ですからその分は回避可能費用として差し引かれています。

太陽光発電の売電の仕組み③

固定買取期間の仕組み

太陽光発電の普及が進めば進むほど、永久に再エネ賦課金が上がり続けていくように思えるかもしれませんが、この高い売電単価で電力会社に売ることができる期間は10年間と限定されています。(産業用は20年間)

10年経過した後は、各電力会社との相対・自由契約といって、個別に買取契約を結びます。当然プレミアム期間は終わりますので売電単価は安くなりますが引き続きこれまでと変わりなく、余った電気は売ることができます。

2022年度に設置導入した方の売電単価は17円ですが、この価格は10年間は固定されています。年々下がっていくと勘違いされる方が多いですが、固定買取期間ですので導入した年度の売電単価は確定さたら10年間は変わりません。

太陽光発電の普及の仕組み

太陽光発電をなんとか多くの家でつけてもらおうと国はがんばっていますが、それは地球温暖化の問題が大きく関係しています。

地球がどんどん温かくなってきていて、このままでは多くの困ったことが起きてしまいます。それを防ぐために温かくなっている原因と言われている二酸化炭素を減らそうと世界中の人たちが頑張っています。

日本はまたアラブの国々のように石油は取れないし、ロシアのように天然ガスも取れません。電気などエネルギーを生み出すものが日本国内でほとんど取れないので、ほとんど外国から買っています。

この状態が続くと、もしちょっと外国と喧嘩になったりしただけで、エネルギーが買えなくなったりして、とても困ってしまいます。

日本は地球温暖化のためにも、自分達の国でエネルギーを作るためにも、太陽光発電の普及を頑張っているのです。

太陽光発電の普及の仕組み①

脱炭素化・温暖化対策の仕組み

太陽光発電システムはその発電をする過程で二酸化炭素(CO2)を生み出しません。

地球温暖化対策は待ったなしの状態であり、天然ガスや石炭、石油を燃やすことで稼働する火力発電を少しでも減らし、二酸化炭素削減に努めることが重要になっています。

この脱炭素化の流れは世界的にさらに大きなうねりとなり進んでいます。各国がガソリン車を規制し、電気自動車の推進を図っているのも同じ流れです。

太陽光発電の普及の仕組み②

パリ協定の仕組み

2015年パリにて開かれた第21回気候変動枠組条約締結国会議(COP21)にて採択された、気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定を通称パリ協定と言います。

その骨子は世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。ということです。

そこで各国の削減目標が取り決められ、日本も2013年比で、2030年までに26%削減するという目標がたてられています。

あまり日本国内ではこのことは知られていませんが、世界にコミットしているもので各国この目標を達成するべく様々な施策をうっていますので、日本も漏れずに行わなければならないということが、太陽光発電の普及を進めている大きな要因です。

太陽光発電の普及の仕組み③

エネルギー自給率の仕組み

日本が太陽光発電の普及を進めているもう1つの理由がエネルギー自給率の低さの問題です。

日本のエネルギー自給率は最新のデータでわずか11.8%と低く、多くを輸入でまかなっています。

国の根幹であるエネルギーを他国に依存しているため非常に不安定で、為替や海外情勢の影響を受けてエネルギー価格も大きく変動してしまいます。

自国内エネルギーとみなせる原発が止まった影響もあり、2014年には6.4%まで低下しましたが太陽光発電をはじめとする再エネの普及により、それでもようやく10%台にまで回復してきているという現状です。

参考までに、アメリカのエネルギー自給率は98%とほぼ100%、カナダは175%、オーストラリアは320%、そして1位のノルウェーは700%となっています。

太陽光発電の制度の仕組み

2009年11月に住宅に設置して発電した電気で使いきれず余ったものを高く電力会社が買い取る仕組みがスタートしたことで、太陽光発電の普及が一気に進みました。

2012年には空き地や山などにも設置した太陽光発電で発電した電気の全部を買い取るという制度ができたことで、さらに普及は進んだのですが、制度のひずみで悪いことができる抜け道があったので、2017年に法律を改正して今に至っています。

太陽光発電の制度の仕組み①

RPS法の仕組み

適用法律:「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」

通称RPS法(Renewables Portfolio Standard)

施行:2003年4月

概要:太陽光発電を含む新エネルギー等から発電された電気を一定量以上の利用を電気事業者に義務付けるもの。

2003年に国が4年ごとに8年間の新エネルギーの利用目標量を定め、各電気事業者の電気供給量に応じて義務量として割り当てました。

電気事業者は、自ら新エネルギー等電気を発電する、他から新エネルギー等電気を購入する、新エネルギー等電気相当量を取得する方法が認められました。

太陽光発電の買取については、各電力会社が太陽光発電を設置する家庭と個別の契約に基づいて、自家消費できなかった余った電気(余剰電力)を購入することになりました。この当時は24円で買取されており、売る電気単価と買う電気単価はほぼ同じでした。

太陽光発電の制度の仕組み②

余剰電力買取制度の仕組み

適用法律:「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」

施行:2009年11月

概要:住宅等に設置された太陽光発電からの余剰電力を所定の価格で買い取るように義務付けたもの。

スタート時点の買取価格は10kW未満の住宅用が48円、10kW以上の非住宅用が24円でした。

特徴として、電気事業者に買取義務が生じたのは太陽光発電のみであったこと。(風力などは買取義務には含まれませんでした)

また、あくまで太陽光発電の余剰電力のみの買取義務であったため、非住宅用は自家消費が可能な事業所や工場屋根などの設置に限られました。

住宅用太陽光発電の仕組みは、この後施行される法律に同内容が組み込まれていきますので、この2009年11月から大きくは変わっていません。

太陽光発電の制度の仕組み③

FITの仕組み

適用法律:「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」

通称:FIT法(Feed in Tariff)

施行:2012年7月

概要:再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)で発電された電気を、一定の期間、価格で電気事業者に義務付けるもの。

特徴は、発電した電気を全部買い取ることを義務付けた全量買取であることで、この法律の施行にともない、RPS法は2012年7月1日を持って廃止されました。

野立てという空き地に設置する太陽光発電システムのブームが来たのはこの法律が施行されたことがきっかけです。

太陽光発電の制度の仕組み④

改正FIT法の仕組み

適用法律:「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)の等の一部を改正する法律」

通称:改正FIT法(Feed in Tariff)

施行:2017年4月

概要:2012年7月からのFIT法を改正したもの。

特徴としては以下の3点。

設備認定から事業計画認定へ変更。太陽光発電設備の申請ではなく、太陽光発電設備の事業計画の申請が必要になりました。

また、設備のメンテナンスが義務化されました。

そして一番大きなものとして、運転開始期限(事業計画認定がなされてから、実際に設置工事・稼働までの期限)が設けられました。

これによって権利だけ獲得をしてひたすら太陽光発電の導入費用が下がるのを待っている未稼働案件をだいぶ減らすことができました。

太陽光発電でメリットが出る仕組み

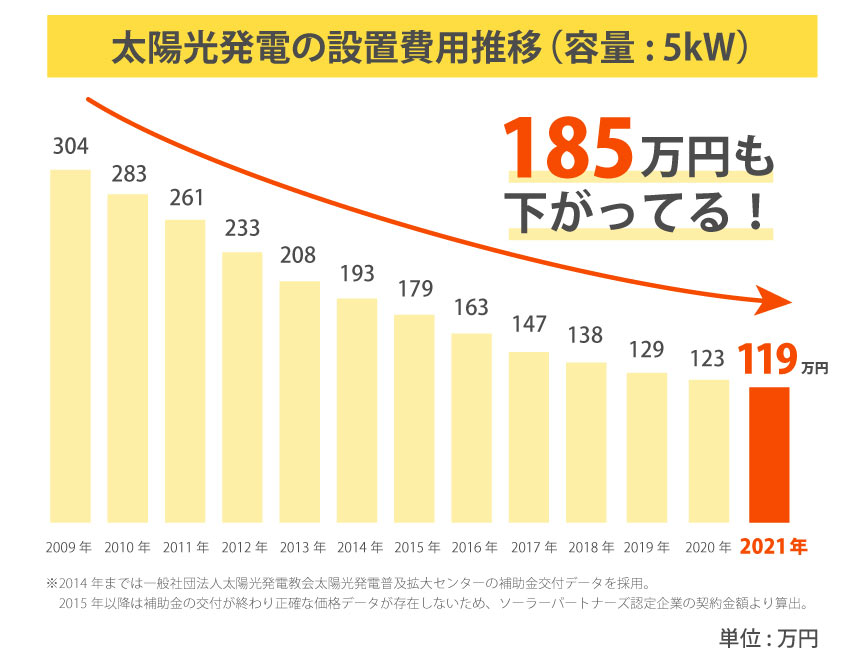

2009年に今の制度が始まった時には、余った電気を買ってくれる単価(売電単価)は高かったのですが、太陽光発電システムの価格も今の3倍近い値段でした。だから太陽光発電でメリットを出そうと思ったら、とにかく電気を多く余らせて売電することが大事だったのです。

ところがそうなるとほとんどの人が電気代を下げたいなと思って、太陽光発電の検討をはじめるのに、一番メリットが出るのは全然昼間は家に人がいなくて電気代が安い共働きの夫婦でした。

10年前は電気代が高い家は、太陽光発電を設置してもさほどメリットがでなかったのです。

でも今は太陽光発電システムの値段が大幅に下がり、あわせて売電単価は下がっているので、電気代を安くするほうがメリットが出るようになったので、より多くの人がメリットを得ることができるようになっています。

太陽光発電でメリットが出る仕組み①

電気代が下がる仕組み

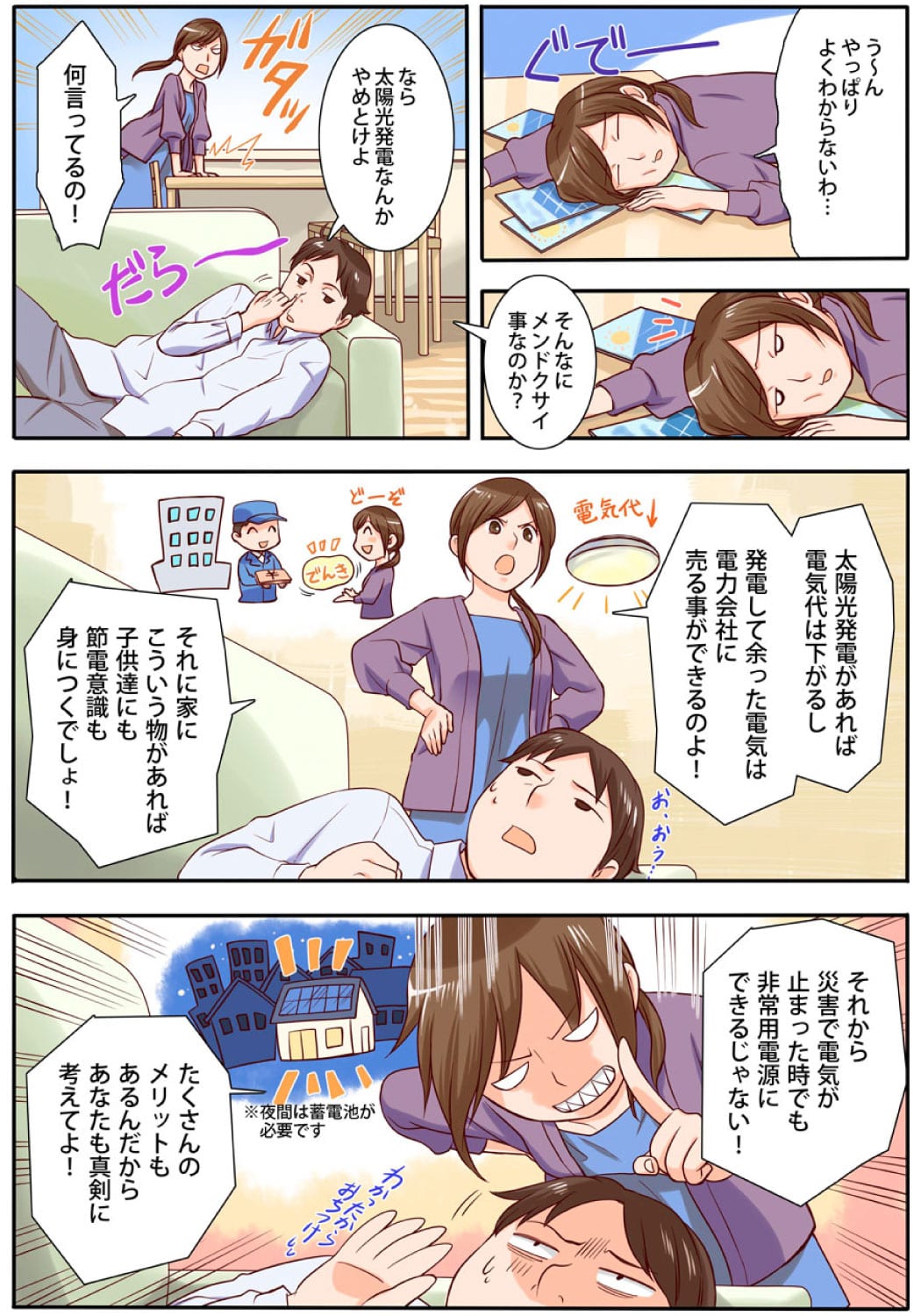

太陽光発電システムで発電した電気は優先して自宅内で使われるので、電気購入量が減るため電気代が下がります。

一般的な電気契約の「従量電灯」プランは、使った電気量に応じて単価が変わります。少ないうちは安く、3段階で単価が高くなっていきます。

太陽光発電システムを設置すると、この3段階目の一番高い単価で購入していた部分からなくなっていきますので、平均購入単価自体が下がります。これが2つ目の電気代が下がる仕組みです。

そしてさらに再エネ賦課金は電気使用量に応じて課金されますので、太陽光発電が設置されたことによって電気使用量が減りますので、合わせて再エネ賦課金も下がります。

最後に、太陽光発電システムを設置した方はすべからく節電意識が高まります。そもそもの省エネを心がけるようになりますのでこの点でも電気代が下がるため、4段階で電気代が下がることになります。

太陽光発電でメリットが出る仕組み②

収入が入る仕組み

太陽光発電は自宅で使いきれなかった分は売電することができるので、売電収入が入ってきます。

使って電気代と相殺されるわけではなく、これまで通り電気代は電気代として払い、売電収入は電力会社から別途振り込まれます。

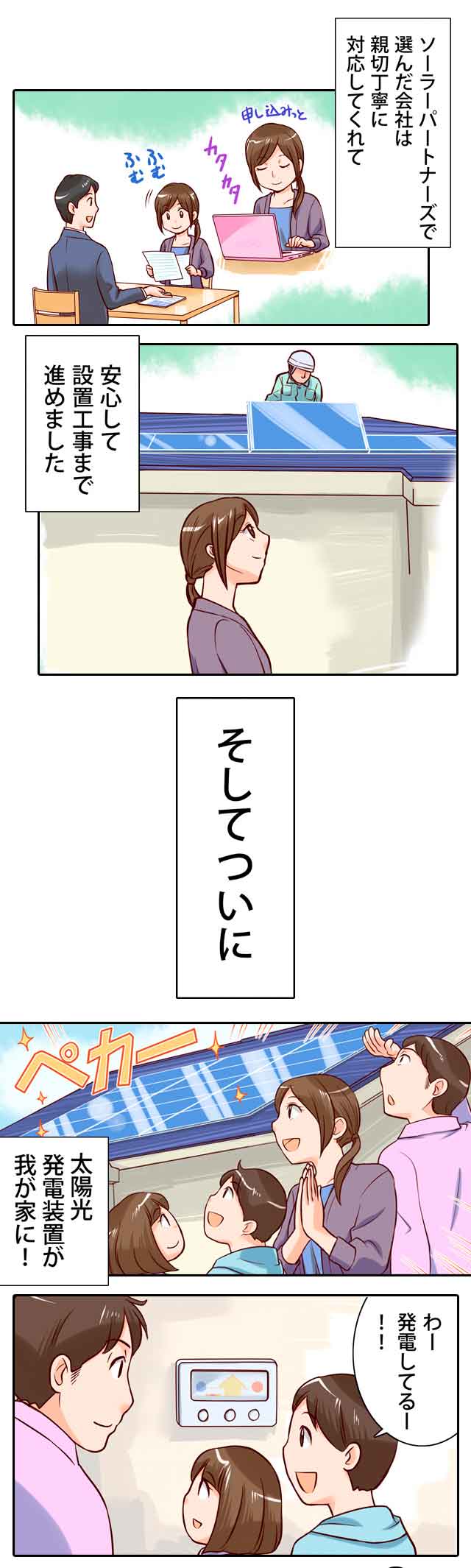

太陽光発電の設置をお願いする会社が決まったのちに、管轄の電力会社に申込をするのですが、その際に売電収入の振込先口座も登録します。

この売電収入の振込先口座は、電気契約者と同じである必要はなく、全くの赤の他人の口座でも登録が可能です。

太陽光発電でメリットが出る仕組み③

値段が下がる仕組み

太陽光発電は上に書かれた電気代削減、売電収入の2つの金銭メリットがあるのですが、購入価格自体が高くては差し引きのメリットが生まれません。

売電価格は年々引き下げられているので太陽光発電は買うのは今さらもう遅いと書かれていたりしますが、それはあまり状況を知らない人が書いているのがほとんどです。

国はそもそも太陽光発電価格を国の後押しがなくても、普及が進む価格まで下げるという目標を立てて、2009年に余剰電力買取制度と補助金を同時にスタートさせました。

特に補助金制度が秀逸で、高い金額で契約した場合には補助金がもらえないように上限価格が条件として設定されました。これにより1円でも高く売りたい販売会社も値段を下げない訳にはいかず、さらに販売競争に影響からシステム価格は一気に下がっていきました。

補助金はその役目を終え2013年に終了となりましたが、たった4年で5kWの太陽光発電価格が304万円から208万円まで約100万円下がりました。

安くなった太陽光発電はその勢いのまま売れ続け、たくさん製造されるシステムは企業努力によりどんどんと安くなっていきました。今や同じ5kWの太陽光発電システム価格は119万円まで下がっています。

だから太陽光発電システムはメリットが出るのです。

太陽光発電と蓄電池の仕組み

太陽光発電は発電はするけど、電気をためておくことができません。停電した時も晴れていれば電気を使うことはできますが、雨の時や夜は発電できないので電気は使えません。でもそこに蓄電池がついていると雨の時や夜でも電気を使うことができます。

太陽光と蓄電池は両方一緒に導入することでお互いの弱みを打ち消し、強みを生かしあう関係になるのです。

太陽光発電と蓄電池の仕組み①

蓄電池が売れている仕組み

家庭用蓄電池はいま毎年10万台以上売れていっています。これには大きく2つ理由があります。

一つは台風などによる災害で大規模停電が各地で毎年起こっている影響で、停電対策として蓄電池をする人が増えたということ。

そしてもう1つは2009年11月に始まった住宅用の余剰電力買取制度の高い売電単価で買ってもらえる10年間の固定買取期間が終わった方が、2019年11月から出てきているからです。

FITが終わったという意味で卒FITと呼ばれますが、これまではいかに発電した電気を余らせてメリットを出すかを考えていた方たちが、売電単価が安くなるため急に家でなるべく使った方がメリットが多く出ることになり、蓄電池を考えるようになるのです。

さらに古くなっていつ故障してもおかしくない太陽光発電システムのパワーコンディショナーを、新しい太陽光と蓄電池双方を1台でまかなうことができるハイブリッド型パワーコンディショナーに変えることで交換リスクを内包してしまうことができるのも蓄電池が売れている理由です。

太陽光発電と蓄電池の仕組み②

蓄電池の仕組み

蓄電池は安い電気を充電して、高い電気の時に放電することでその差額メリットを得ることができます。

オール電化住宅の方は、深夜時間帯の電気が安いのでその電気を充電し、朝晩に放電をすることで差額メリットを得ることができます。

当然一番安い電気は太陽光発電システムで発電した電気なので、それを充電し夜放電することでメリットを得ることができます。

いま一番売れている蓄電池はこの充放電を1日2回することができるので、どちらの昼間は太陽光発電の電気を充電し、夜に放電、深夜にまた充電して朝に放電することで2回メリットを得ることができるようになっています。

太陽光発電と蓄電池の仕組み③

蓄電池セットが増える仕組み

2022年度の売電価格は17円です。電気代はますます高騰し2022年1月も過去最高値を更新してしまいました。

平均的な世帯での電気代単価は約26円ですので、余らせて17円で売電するよりも蓄電池に貯めて夜使った場合は26円を払わなくて済むので断然お得になります。

太陽光発電と蓄電池のセット購入が増え始めたのは、やはり2018年からでこの年の売電単価は26円、翌2019年が24円と買電単価より売電単価が低くなったタイミングでした。

今は余らせて売るよりも、貯めて使う方がメリットが出るようになったので蓄電池セットが増えているのです。

太陽光発電 機器の仕組み

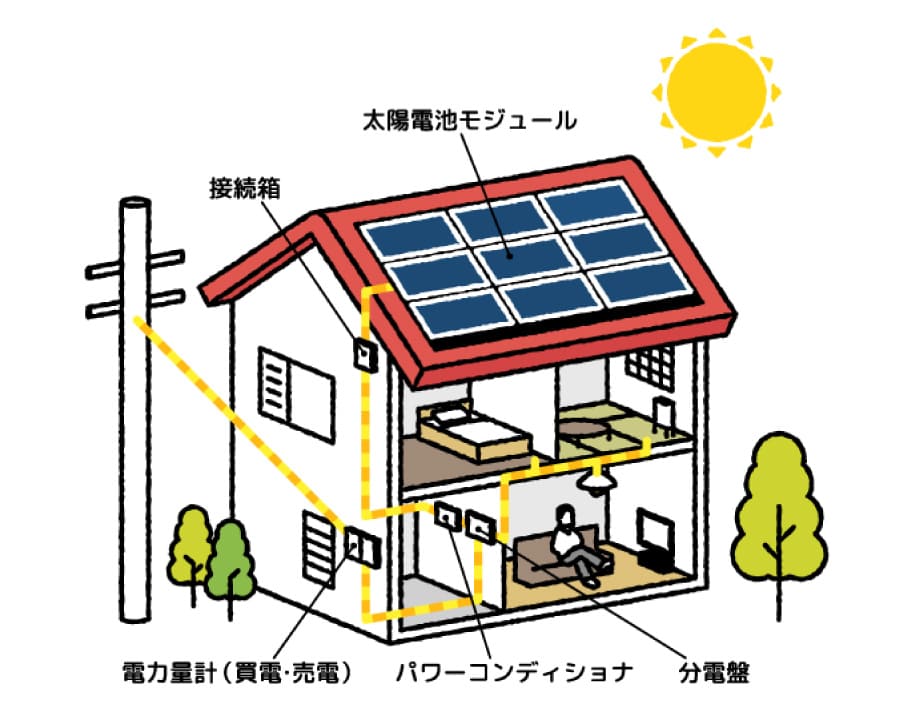

太陽光発電を導入するには、いわゆるソーラーパネルと呼ばれる太陽電池モジュール以外にも機器が必要で、太陽光発電システムをシステム一式として購入する必要があります。

この章では太陽光発電を導入するのに必要な機器、また状況に応じて購入する必要が出てくる機器を紹介しています。

太陽光発電の導入に必要な機器は主に次の5つです。

① 太陽電池モジュール

太陽電池モジュールは太陽光を電力に変換します。

太陽電池モジュールは太陽光を電力に変換します。

モジュールに影がかかると発電されなくなるため、屋根の上や広い空地など、太陽光を遮るものがない場所に設置します。

この太陽電池モジュールを屋根の上に何枚くらい設置できるかによって、発電できる量が変わってきます。

一般的な家庭用太陽電池モジュールに使われている太陽電池は、結晶(単結晶・多結晶)シリコン太陽電池や薄膜シリコン(アモルファス・微結晶・合金系)太陽電池、CIS/CIGS太陽電池(高性能薄膜太陽電池)など様々なタイプが開発されており、それぞれ発電効率や特性、価格が変わってきます。

他にも産業用やメガソーラー用に主に使われているCdTe太陽電池、人工衛星などに使われるⅢ-Ⅴ族化合物太陽電池(超高効率太陽電池)などがあります。

② 架台

太陽光発電を実際に設置する場合には、太陽電池モジュールを支える為の架台が必要です。

太陽光発電を実際に設置する場合には、太陽電池モジュールを支える為の架台が必要です。

屋根の形状(切妻、半切妻、寄棟、陸屋根、片流れ、入母屋など)や屋根材(スレート、和瓦、洋瓦、平瓦、金属瓦棒、折板など)、屋根の勾配角度などによって必要な架台が異なりますので、専門家への相談が必要です。

③ 接続箱

太陽電池モジュールからのケーブルを一つにまとめ、発電した電気をパワーコンディショナに送り込みます。パワーコンディショナと一体になっているものもあります。

太陽電池モジュールからのケーブルを一つにまとめ、発電した電気をパワーコンディショナに送り込みます。パワーコンディショナと一体になっているものもあります。

④ パワーコンディショナ

接続箱から送られてきた電気をパワーコンディショナで交流電力に変換し、分電盤を通じて住宅内に電気を分配します。

接続箱から送られてきた電気をパワーコンディショナで交流電力に変換し、分電盤を通じて住宅内に電気を分配します。

太陽電池モジュールによって生み出された電気は直流電力ですが、通常の電化製品は交流電力で動きますので、パワーコンディショナで直流電力を交流電力に変換する必要があります。

このときに生じるロスは変換効率であらわします。

また、パワーコンディショナには室内設置タイプと室外設置タイプがありますが、どちらが良いとは一概には言えません。

パワーコンディショナは場所をとりますので、室内設置タイプの場合は一定のスペースを必要としますし、室外設置タイプの場合は雨などで濡れない場所に設置しなければならないなど、ご自宅の状況によって検討する必要があります。

⑤ 電力量計(売電メーター)

電力量計(メーター)で電力量を計ります。買電メーターはもともと設置されていますので、売電メーターのみを購入するかたちになります。

電力量計(メーター)で電力量を計ります。買電メーターはもともと設置されていますので、売電メーターのみを購入するかたちになります。

太陽電池モジュールで発電された総発電量から、住宅内で使用した電力量を差し引き、余った電力量が売電となり、夜間や雨天時など住宅内での使用量が発電量を上回った場合、買電となります。

設置の状況に応じて必要になったり、オプションで追加する機器は主に次の3つです。

発電量モニター

太陽光発電で生み出された電気のうち、余った電気は電力会社が買い取ってくれます。

太陽光発電で生み出された電気のうち、余った電気は電力会社が買い取ってくれます。

発電量モニターは、太陽光発電による発電量や、家庭内の消費電力、電力会社への売電電力を表示してくれます。

基本的にオプション品ですが、太陽光発電の故障や異常の発見は目で見てもわからないため、故障や実発電量の確認のために設置する例が多くなっています。

最近では、カラーモニターでわかりやすく表示してくれるものの他にも、家庭のテレビに発電量を表示するもの、インターネットで確認できるものなどがあります。

昇圧機

太陽光発電はシステムを組む際、太陽光発電モジュール何枚かを1系統とし、その倍数でシステムを組みます。

接続箱につなぐ際は、すべての系統の電圧が同じである必要があるため、通常はその系統の倍数でシステムを組まなければなりません(例:16枚のシステムなら4枚×4系統等)。

しかし、もし倍数にならない枚数の太陽電池モジュールが載るスペースがある場合、そのスペースに太陽電池モジュールを一切設置しなければスペースが無駄になってしまいます。

そこで、半端になっている系統の電圧を他のものに合わせるために昇圧をかけることで、倍数にならない枚数の太陽電池モジュールも設置することができるようになります(例:19枚乗る場合、4枚×4系統+3枚となるので、余りの3枚の系統を昇圧します。1系統の最高電圧などの制限もあるため、一概に倍数なら何でもいいというわけでもありません)。

昇圧する際には若干のロスが生じます。昇圧機能が接続箱と一体になっているものもあります。

蓄電池

太陽光発電は太陽が出ているとき以外は発電しません。

太陽光発電システムだけでは発電した電気は溜めておくことができませんので、夜間や停電時にも発電した電気を使えるようにするためには、蓄電池が必要です。

蓄電池はメーカーによって、容量や寿命が異なり、取扱いのないメーカーもあります。

よくある質問(Q&A)

Q. 太陽光発電の仕組みは?

A. 太陽光発電は、太陽の光エネルギーを太陽光パネル(太陽電池モジュール)で電気に変える仕組みです。発電された電気は直流(DC)ですが、パワーコンディショナーを使って交流(AC)に変換し、家庭内の照明や家電に利用できます。

Q. 太陽光発電の売電の仕組みは?

A. 発電した電気のうち、家庭で使いきれなかった余剰電力は電力会社に売ることができます。これが「売電」です。売電価格は「固定価格買取制度(FIT制度)」により10年間(住宅用の場合)は国が定めた価格で買い取ってもらえる仕組みです。